RX 7 Help

RX 7の概要

受賞経歴のあるiZotopeのRXオーディオエディターは、業界スタンダードのオーディオ修復、レストレーション及び品質向上ツールです。RXは一般的なものから複雑なものまで、オーディオに関する幅広い問題の解決に特化した、総合的なツールのパッケージを提供します。これは、ポストプロダクションのプロフェッショナル、オーディオエンジニア、そしてビデオエディターといった専門職の人々により、問題のあるレコーディングを制作の現場で使用可能な状態にするために使用されるソフトウェアです。

このガイドはRX 7 Elements、RX 7 Standard及びRX 7 Advancedに共通のガイドです。それぞれのバージョンに固有の機能については、以下のタグが付随します:

- [STD & ADV]はRX 7 Standard及びRX 7 Advancedにのみ搭載される機能を意味します。

- [ADV]はRX 7 Advancedにのみ搭載される機能を意味します。

以下の表はElements、Standard、そしてAdvancedの違いの要点を表したものです。右端の列はRX 7での新機能と機能改良を示します。

RX 7オーディオエディター諸機能比較表

| 機能 | Elements | Standard | Advanced | |

|---|---|---|---|---|

| Batch Processor(一括処理) | X | X | X | |

| Clip Gain(クリップゲイン) | X | X | X | |

| Composite View(コンポジット表示) | X | X | ||

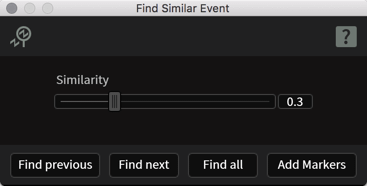

| Find Similar(類似イベント検出) | X | X | ||

| Instant Process(インスタントプロセス) | X | X | ||

| Markers & Regions(マーカーとリージョン) | X | X | X | |

| Module Chain(モジュールチェーン) | X | X | X | 機能改良 |

| Module List View Filters(モジュールリストフィルター) | X | X | X | |

| MP3 Export(MP3エクスポート) | X | X | ||

| Multichannel Processing(マルチチャンネル処理) | X | 新機能! | ||

| Plug-in Hosting(プラグインホスト機能) | X | X | X | |

| Recording & Monitoring(録音とモニタリング) | X | X | X | |

| Repair Assistant(リペア・アシスタント) | X | X | X | 新機能! |

| Spectrum Analyzer(スペクトラム・アナライザー) | X | X | X | |

| Spectral Editing Tools(スペクトラル編集ツール) | X | X | X | |

| Waveform Statistics(波形の数値) | X | X | X |

RX 7搭載モジュール比較表

| モジュール名 | Elements | Standard | Advanced | 新/改良 |

|---|---|---|---|---|

| Ambience Match(アンビエンスマッチ) | X | |||

| Azimuth(アジマス調整) | X | |||

| Breath Control(ブレス音コントロール) | X | X | ||

| Center Extract(センター抽出) | X | |||

| De-bleed(ブリード除去) | X | X | ||

| De-click(クリック除去) | X | X | X | |

| De-clip(クリップ除去) | X | X | X | |

| De-crackle(クラックル除去) | X | X | ||

| De-ess(歯擦音除去) | X | X | ||

| De-hum(ハム除去) | X | X | X | |

| De-plosive(破裂音除去) | X | X | ||

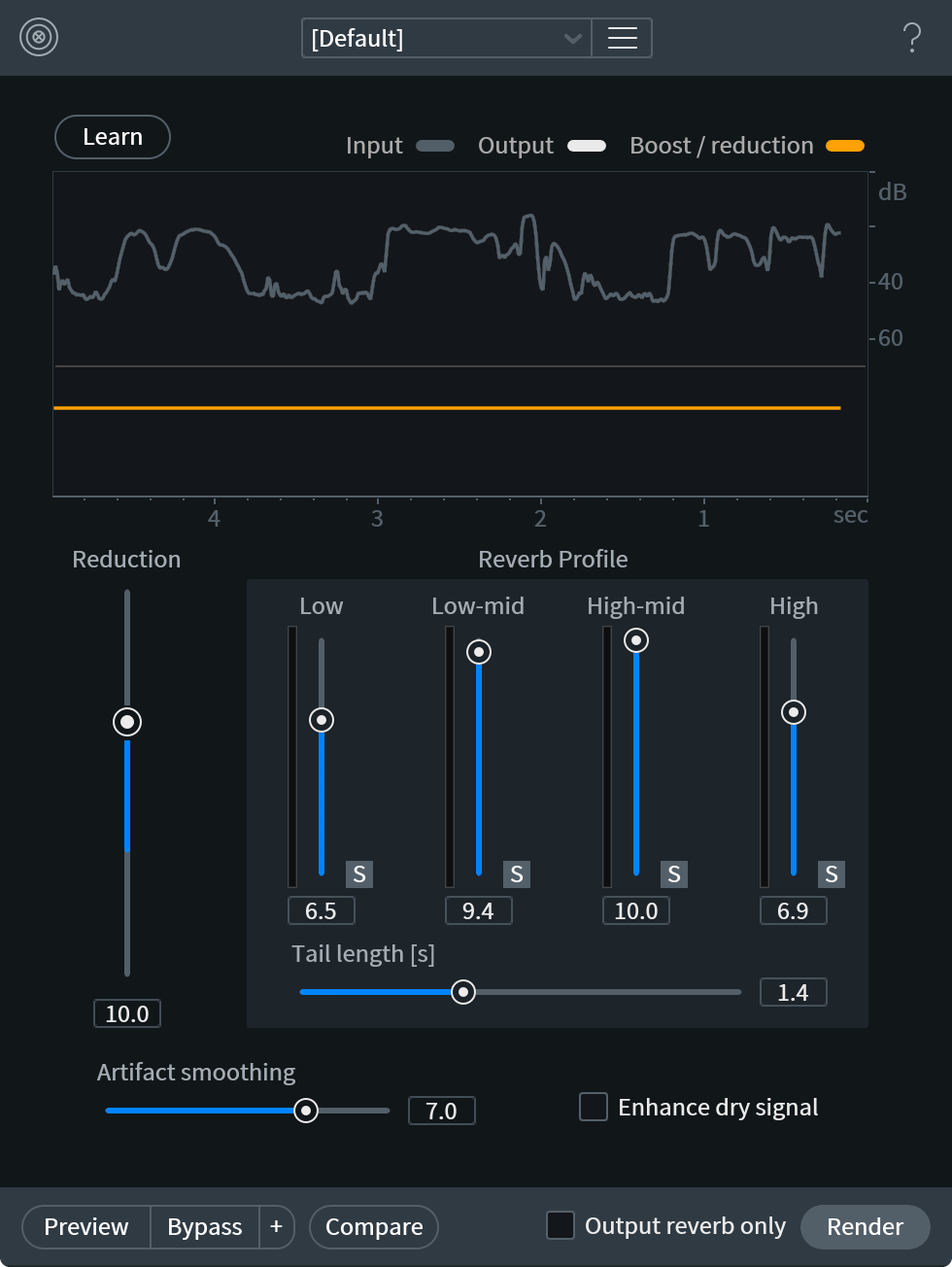

| De-reverb(リバーブ除去) | X | X | ||

| De-rustle(布擦音除去) | X | |||

| De-wind(風除去) | X | |||

| Deconstruct(解体) | X | |||

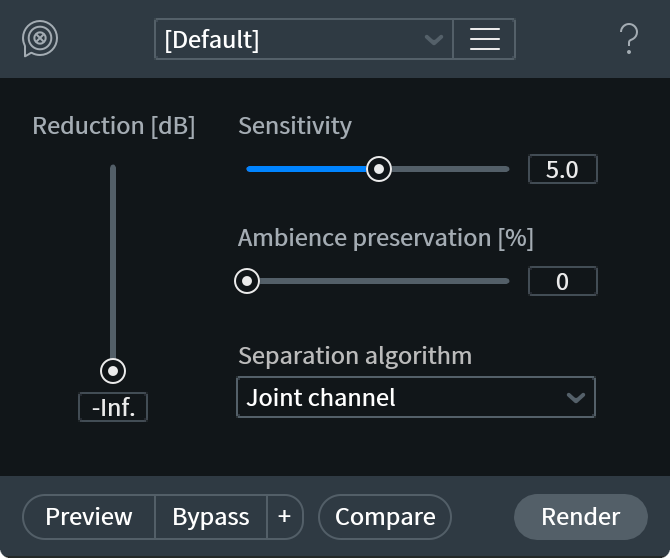

| Dialogue De-reverb(ダイアログ用リバーブ除去) | X | 新機能! | ||

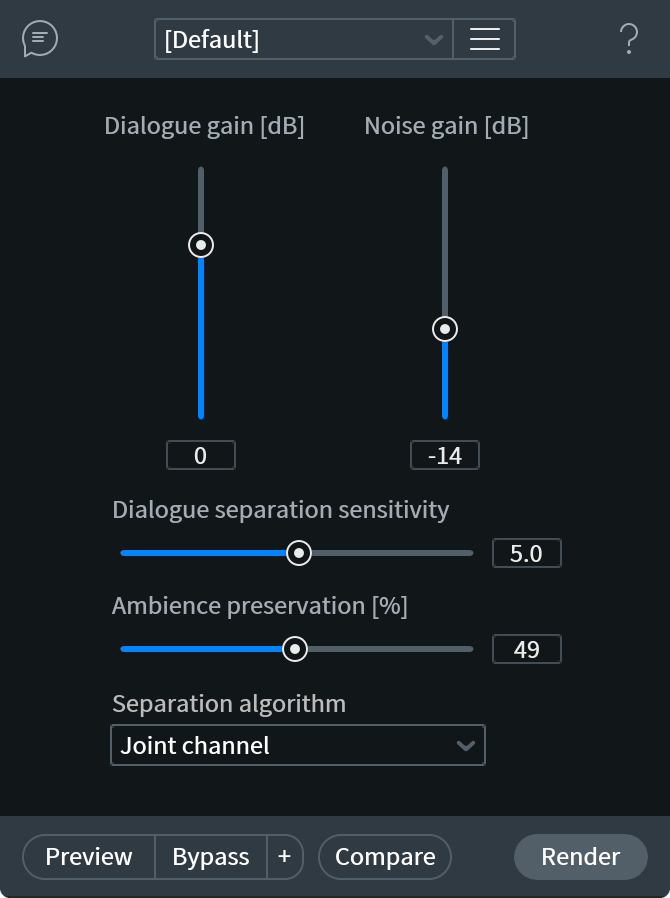

| Dialogue Isolate(ダイアログ分離) | X | 機能改良 | ||

| Dialogue Contour(ダイアログ形成) | X | 新機能! | ||

| Dither(ディザー) | X | X | ||

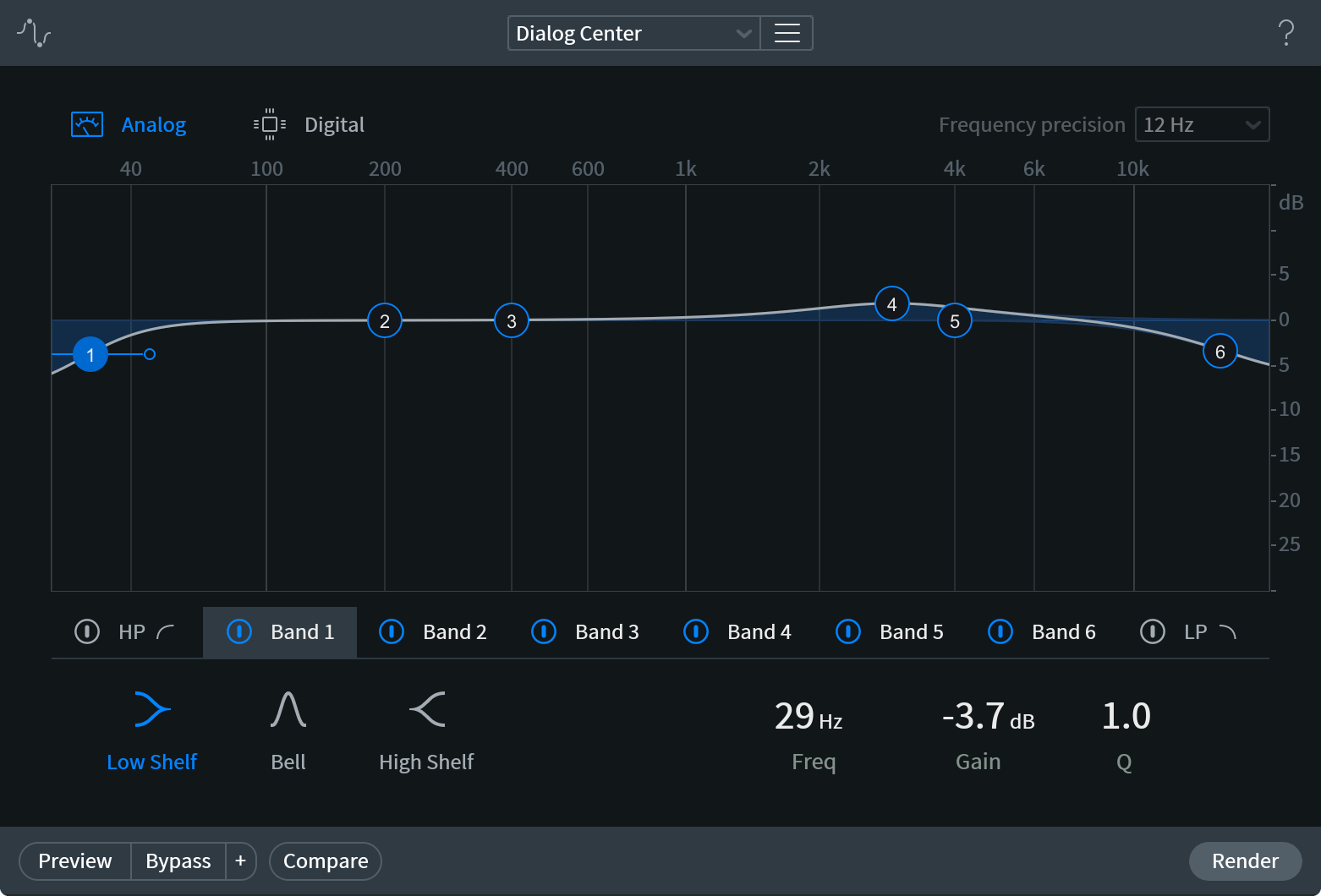

| EQ | X | X | ||

| EQ Match(EQマッチ) | X | |||

| Fade(フェード) | X | X | X | |

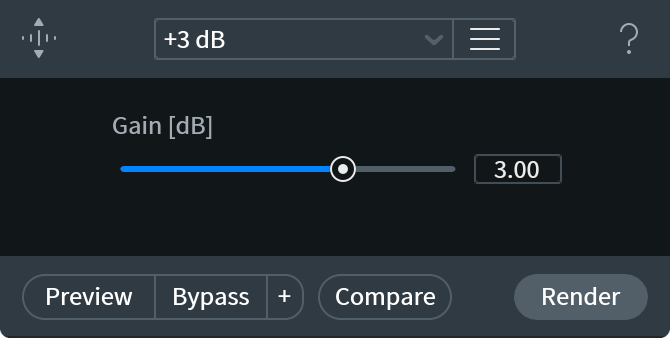

| Gain(ゲイン) | X | X | X | |

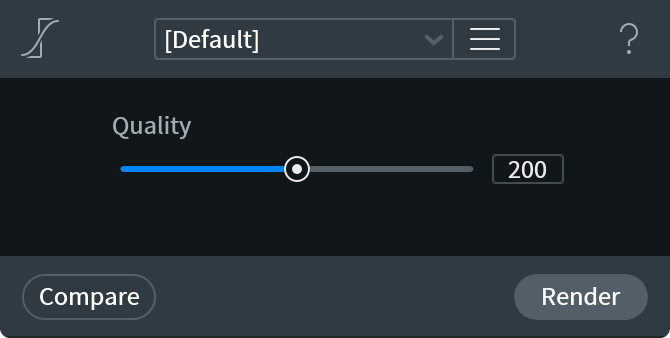

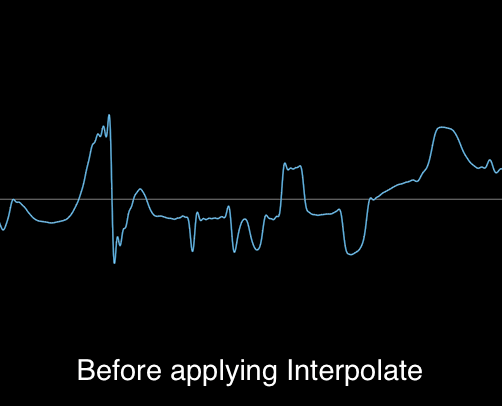

| Interpolate(補間) | X | X | ||

| Leveler(レベラー) | X | |||

| Loudness(ラウドネス) | X | |||

| Mixing(ミキシング) | X | X | X | |

| Mouth De-click(マウスクリック除去) | X | X | ||

| Music Rebalance(音楽再バランス) | X | X | 新機能! | |

| Normalize(ノーマライズ) | X | X | X | |

| Phase(位相) | X | X | X | |

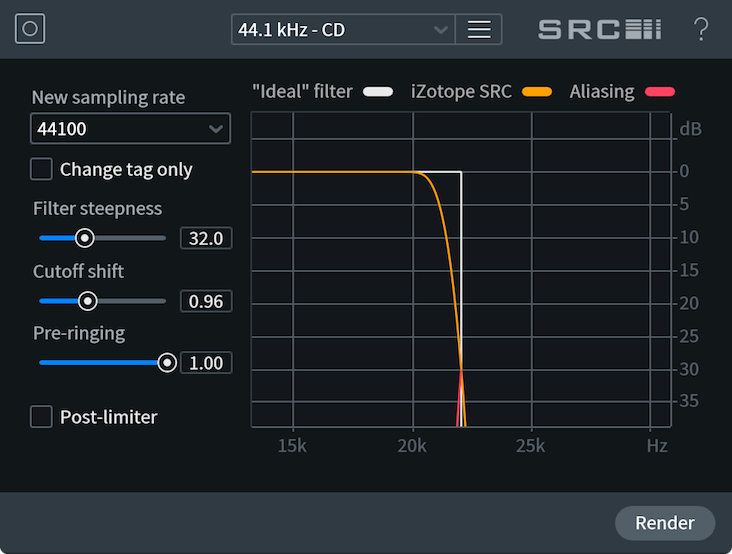

| Resample(再サンプル) | X | X | ||

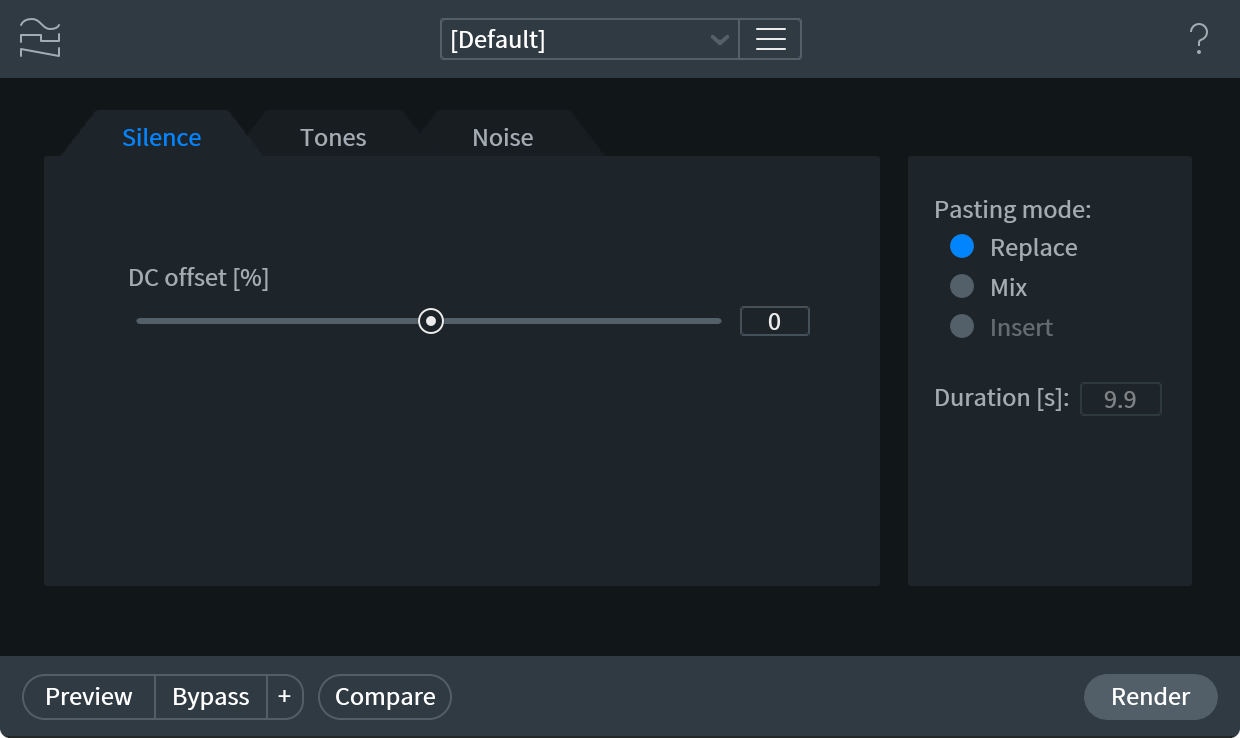

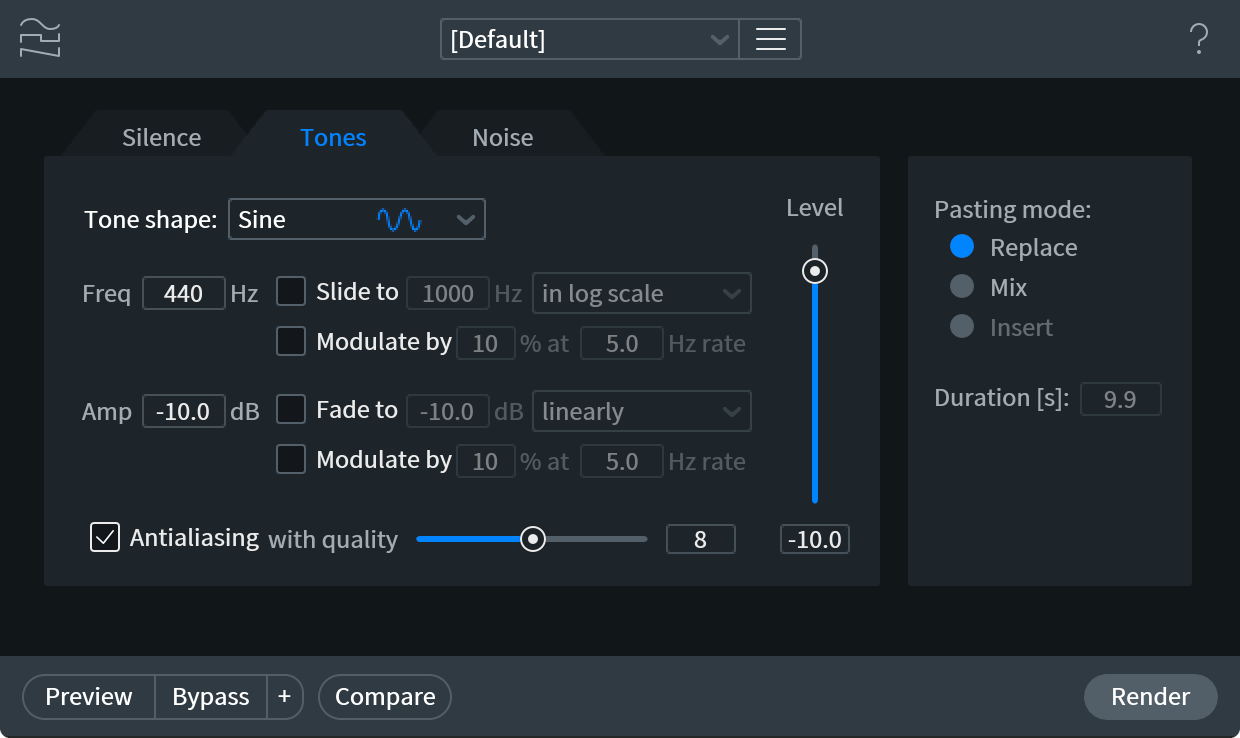

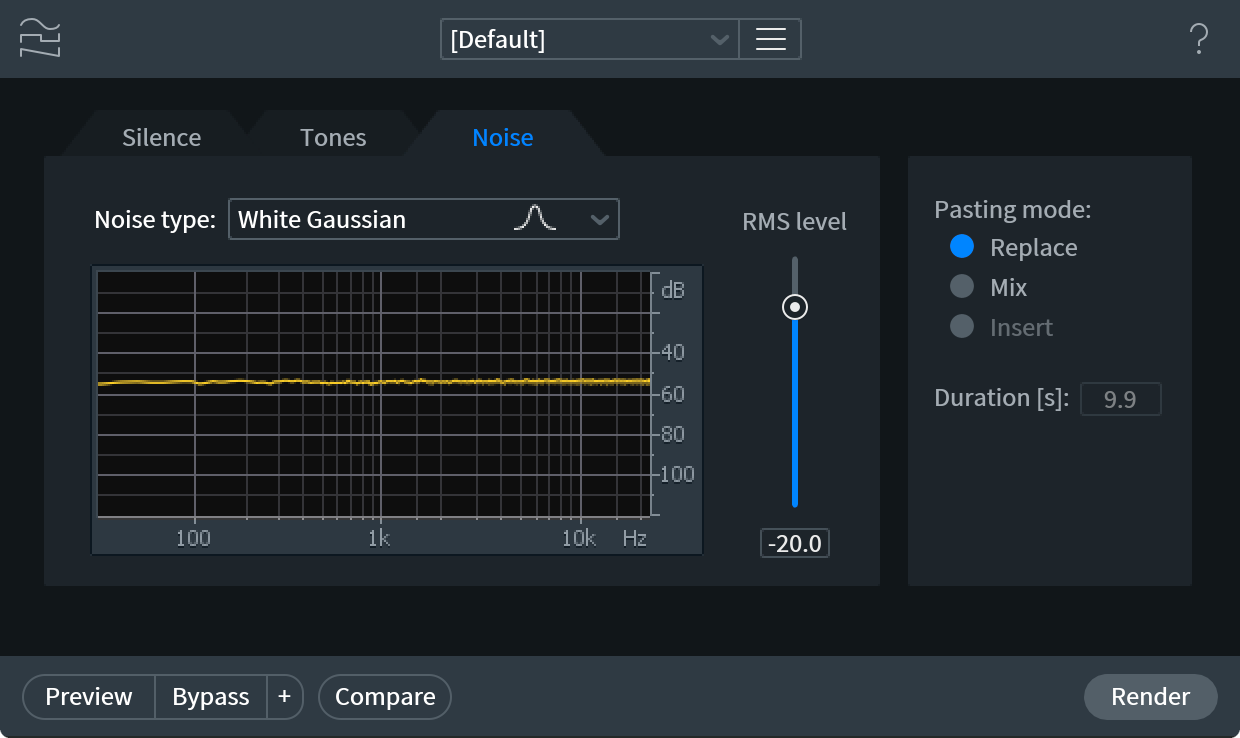

| Signal Generator(シグナルジェネレーター) | X | X | X | |

| Spectral De-noise(スペクトラルノイズ除去) | X | X | ||

| Spectral Repair(スペクトラル修復) | X | X | ||

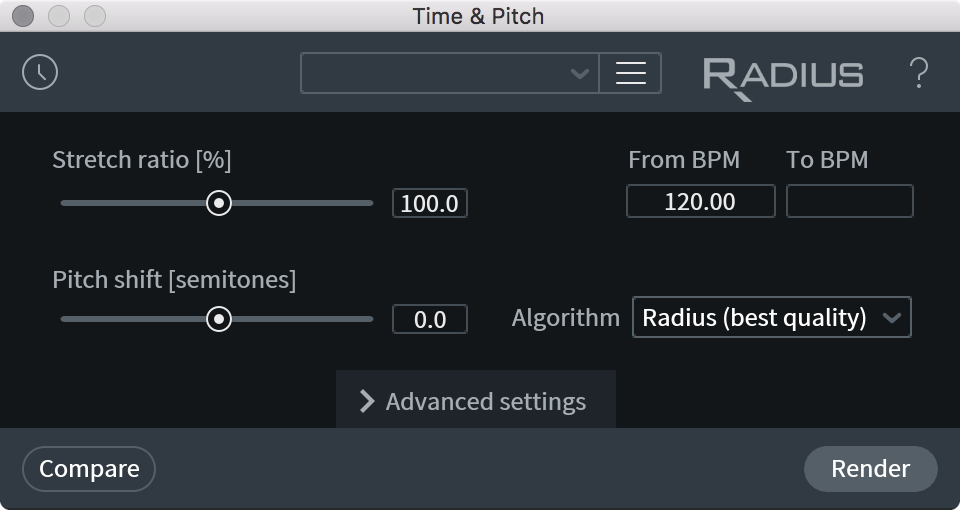

| Time & Pitch(時間&ピッチ) | X | X | ||

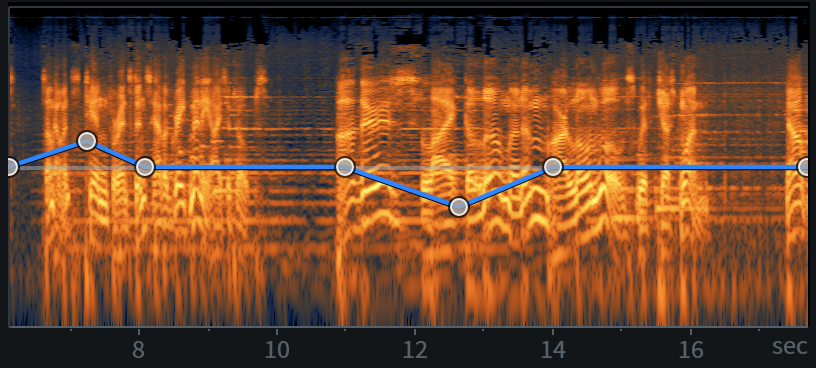

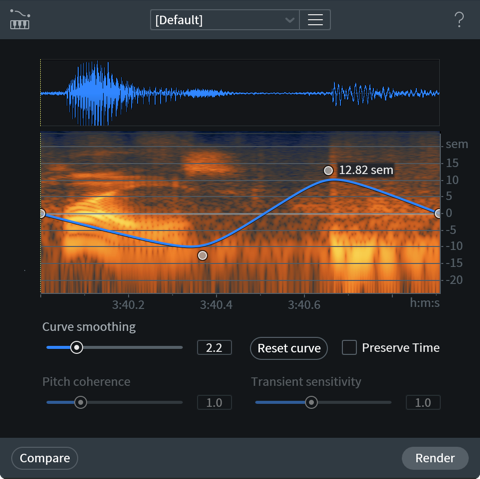

| Variable Pitch(可変ピッチ) | X | X | 機能改良 | |

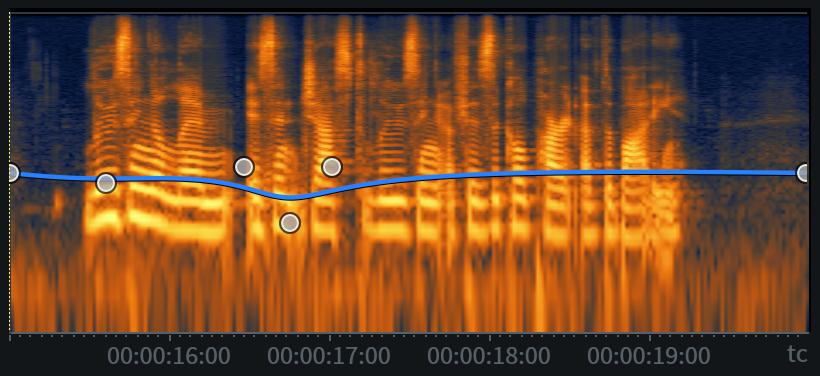

| Variable Time(可変時間) | X | X | 新機能! | |

| Voice De-noise(声音ノイズ除去) | X | X | X |

RX 7プラグイン比較表

| RXプラグイン | Elements | Standard | Advanced | |

|---|---|---|---|---|

| Ambience Match(アンビエンスマッチ) | X | |||

| Breath Control(ブレス音コントロール) | X | X | 新機能! | |

| Connect(コネクト) | X | X | ||

| De-click(クリック除去) | X | X | X | |

| De-clip(クリップ除去) | X | X | X | |

| De-crackle(クラックル除去) | X | X | ||

| De-ess(歯擦音除去) | X | X | ||

| De-hum(ハム除去) | X | X | X | |

| De-plosive(破裂音除去) | X | X | ||

| De-reverb(リバーブ除去) | X | X | ||

| De-rustle(布擦音除去) | X | 新機能! | ||

| Dialogue Isolate(ダイアログ分離) | X | 新機能! | ||

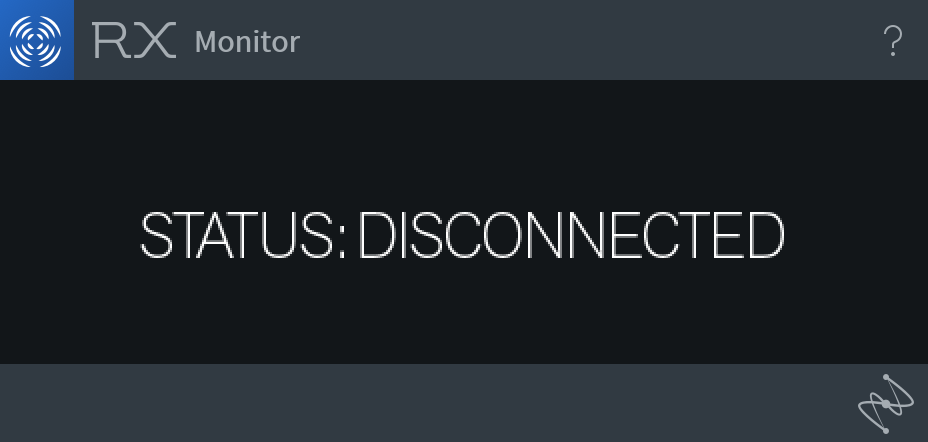

| Monitor(モニター) | X | X | ||

| Mouth De-click(マウスクリック除去) | X | X | ||

| Music Rebalance(音楽再バランス) | X | X | 新機能! | |

| Spectral De-noise(スペクトラルノイズ除去) | X | X | ||

| Voice De-noise(声音ノイズ除去) | X | X | X |

ファイルの作業

ファイルを開く

RXは同時に最大16のオーディオファイルを開くことができます。RXオーディオエディターでは、以下の何れかの方法でファイルを開くことができます:

- Fileメニューへナビゲートし、”Open…“を選択した上で、システムダイアログよりファイルを選択します。 尚、”Open…“システムダイアログはキーボードショートカットでも起動することが可能です: Command+O (Mac) または Ctrl+O (Windows)

- ファイルをメインの編集画面へドラッグ&ドロップして、新規タブにてファイルを展開。

- ファインダー/ウィンドウズエクスプローラよりドック/デスクトップ上のRXオーディオエディターのアイコンへファイルをドラッグ。

- RXオーディオエディター画面にて、ファイルが読み込まれていない状態で表示される”Open file”ボタンをクリック。

- RXオーディオエディターのインターフェースにて、ファイルが読み込まれていない状態で、中央にあるRXロゴをダブルクリック。

サポートされるファイル形式

RXオーディオエディターでは、様々な異なるファイル形式を開いて編集することができます。これからの三項では、RXオーディオエディターでサポートされるファイル形式と開くことのできるチャンネル構成について説明します。RXでのファイルの保存やエクスポートの際のファイル形式に関する詳細は、ファイルの保存またはファイルのエクスポートの項をご覧ください。

サポートされるオーディオファイル形式

RXオーディオエディターでは以下のオーディオファイル形式を開くことができます: AAC, AAX(可聴オーディオブック形式), AIFF / AIF, BWF, CAF, FLAC, M4A, MP3, OGG, SD2, WAV, WMA

サポートされるビデオファイル形式

RXオーディオエディターはビデオファイル形式の読み込みはサポートしますが、ビデオ再生はサポートしません。RXでビデオファイルを開くと、_そのファイルのオーディオデータのみインポートされます_。

RXオーディオエディターでは以下のビデオファイル形式を開くことができます: AVI, M4V, MOV (RXでQuickTime形式(.MOVなど)を開くにはQuickTimeのインストールが必須です。), MPEG, MPV, WMV

ファイル形式の依存状態

幾つかのファイル形式はOSに依存しているため、状況によってはRXオーディオエディターへインポートできない場合があります。例えば、Windowsの形式(WMAやWMVなど)はOS Xでは開くことができないかもしれず、QuickTime形式(AAC、MOV、M4Vなど)をWindowsで開くにはQuickTimeがインストールされた状況でRXオーディオエディターを32-bitモードで使用する必要があります。

サポートされるチャンネル構成

RX 7 ElementsオーディオエディターとRX 7 Standardオーディオエディターはモノとステレオファイルの使用をサポートします。

ヒント: スプリットステレオを単一のタブで展開する際のオプション

(.L及び.R)または(.1及び.2)のように拡張子のついたモノのオーディオファイルは、モノファイル(モノのタブが2つ)あるいはスプリットステレオ(ステレオファイルのタブが1つ)として開くことが可能です。詳細はPreferences > Miscにてご確認ください。このオプションはスプリットステレオファイルにのみ適用され、スプリットサラウンドファイルには適用されませんのでご注意ください。

マルチチャンネルファイルのサポート

RX 7 Advancedオーディオエディターは、単一のファイルタブに最大10チャンネルのオーディオファイルの展開をサポートします。マルチチャンネルのオーディオ機器の設定は、 Preferencesメニューの”Audio”タブにて行うことができます。

チャンネルセレクターの表示は、チャンネル順列メニューでオプションを選択することで構成することができます。チャンネル順列メニューへは、時間ルーラーを右クリックし、サブメニューにて”Channel Order”へナビゲートすることでアクセスできます。チャンネル順列メニューで選択可能なオプションは、アクティブなファイルタブにあるチャンネル数により異なります。

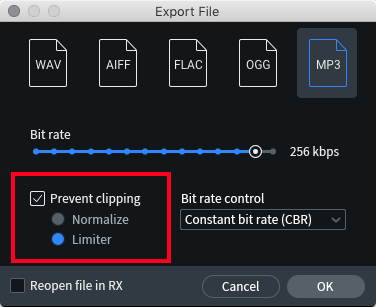

ファイルの新規作成

RXで新規ファイルを作成するには:

- Fileメニューを開き

- “New…”を選択します

- この際、作成するファイルのファイル名、サンプルレート、チャンネル数を決定します。

ヒント: クリップボードのコンテンツからファイルを新規作成

既存のRXファイルからオーディをコピーするなどして、クリップボードにオーディオデータがある場合は、そのオーディオデータを基に、ファイルを新規で作成することができます。

- “File”メニューより“New from Clipboard”を選択するか、あるいはキーボードショートカットの Command+Shift+N (Mac)かCtrl+Shift+N (Windows)を使用してください。

作成される新規ファイルのサンプルレートとチャンネル数は、クリップボードのオーディオデータに準じます。

ファイルタブの管理

RXでは最大16ファイルまで同時に開くことが可能です。使用中のファイルをナビゲートする場合は、タブをクリックするか、あるいは以下のキーボードショートカットを使用します:

- 現在選択されているタブの右隣のファイルタブを選択: Control+Tab (Mac) または Alt+Tab (Windows)

- 現在選択されているタブの左隣のファイルタブを選択: Control+Shift+Tab (Mac) または Alt+Shift+Tab (Windows)

*複数のファイルが開いている場合、ファイルタブの隣に矢印ボタンが表示されます。矢印ボタンをクリックし、メニューからタブを選択することで、見えていないファイルタブへアクセスすることができます。

ファイルの保存

RXオーディオエディターではファイルの保存方法は何通りかあります。保存の操作方法は以下の通りです:

| 名称 | 説明 | Macのデフォルトショートカット | Windowsのデフォルトショートカット |

|---|---|---|---|

| Save(保存) | 非圧縮ファイル形式(.wavまたは.aiff)の場合: ディスクのオリジナルファイルを上書きします。 | Command+S | Ctrl+S |

| 圧縮ファイル形式の場合: ファイルをエクスポートのダイアログが開きます。 | Command+S | Ctrl+S | |

| Save As…(別名で保存) | 非圧縮ファイル形式(.wavまたは.aiff)の場合: 同じファイル形式を使用の上、ファイルのコピーを保存します。 | Command+Shift+S | Ctrl+Shift+S |

| 圧縮ファイル形式の場合: ファイルをエクスポートのダイアログが開きます。 | Command+Shift+S | Ctrl+Shift+S | |

| Save RX Document(RXドキュメントを保存) | 拡張子.rxdocをつけてファイルを保存します(詳細は後述) | ||

| Save RX Document As… (RXドキュメントを別名で保存) | .rxdocファイルのコピーを保存します。 |

自動保存

デフォルトでは、RXオーディオエディターは自動的に編集セッションのバックアップを保存します。RXアプリケーションを起動すると、直近で使用されていたオーディオファイルの編集セッションが開きます。これは”Preferences -> Misc.“タブの”Resume last editing session when app starts”で変更することができます。

RXドキュメントの保存

RXドキュメントファイル形式(.rxdoc)でファイルを保存し、編集のアーカイブを行うことができます。RXドキュメントにはオリジナルのファイル、行った編集作業の全て、そして直近の範囲選択や表示画面の状態が含まれます。RXドキュメントはRXでのみ開く事が可能です。ファイルを別の環境(DAWやメディアプレーヤーなど)で開く必要がある場合は、別のファイル形式(WAVやAIFFなど)で保存する必要があります。

RXドキュメントとして保存するには、File -> Save RX Document…と進み、保存先を指定します。

RXドキュメントファイルは、ファイル全体に複数回に及ぶ処理を行った際などは、大容量となる可能性がありますことをご留意ください。

エクスポートのオプション

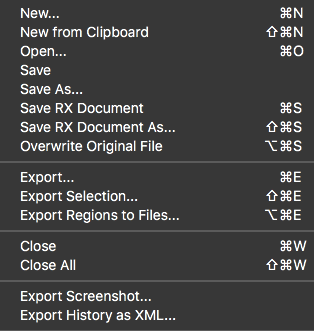

There are a number of different export options in the RX Audio Editor:

- Export File(ファイルをエクスポート)

- Export Selection(選択範囲をエクスポート)

- Export Regions to Files(ファイルとしてリージョンをエクスポート)

- Export Screenshot(スクリーンショットをエクスポート)

- Export History as XML(XMLとして履歴をエクスポート)

Export File(ファイルをエクスポート)

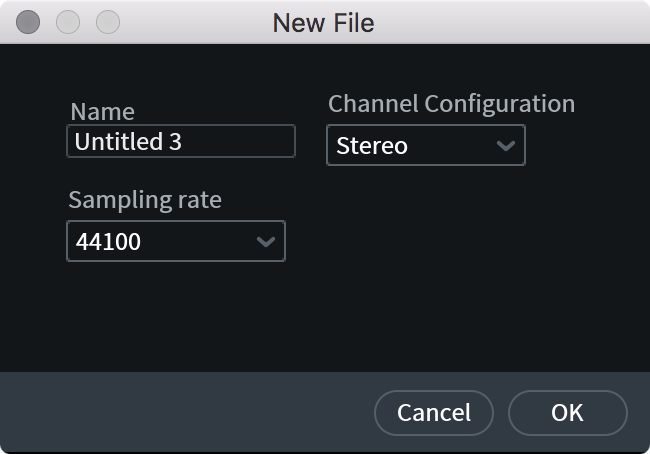

- File… > Exportと進みます。

- エクスポートのファイル形式を選択し、関連する設定項目を然るべき設定にします(選択可能な設定項目は以下の表を参照)。

- “OK”をクリックします。

- システム画面にてファイル名を入力し、保存先を指定します。

- “Save”をクリックしてファイルをエクスポートします。

ヒント

- Reopen file in RXのチェックボックスにチェックを入れると、エクスポートが完全に終了した後に、エクスポートしたファイルをRX 7オーディオエディターで開きます。

Export File Formats

The following file formats are available when exporting files from the RX 7 Audio Editor:

- WAV - Uncompressed

- AIFF - Uncompressed

- FLAC - Compressed: Lossless Compression

- OGG - Compressed: Lossy Compression

- MP3 [STD & ADV] - Compressed: Lossy Compression

Uncompressed File Formats

The RX 7 Audio Editor allows you to export files to the following uncompressed file formats: WAV and AIFF.

WAV

The following options are available when exporting files to this file format:

- Bit Depth: Determines the bit depth of the exported file.

- Choices include: 16 bit, 24 bit, 32 bit (float), 32 bit (int).

- Choices include: 16 bit, 24 bit, 32 bit (float), 32 bit (int).

- Dither: Determines the Dither Type to be applied to the exported file.

- Choices include: None, White Noise (TPDF), Noise shaping (MBIT+)

- Choices include: None, White Noise (TPDF), Noise shaping (MBIT+)

- BWF: When selected, the file will be exported with extended information that is included in the file header of a Broadcast Wave File.

- Preserve Non-Audio Data: When selected, the exported file will retain the metadata of the original file.

AIFF

The following options are available when exporting files to this file format:

- Bit Depth: Determines the bit depth of the exported file.

- Choices include: 16 bit, 24 bit, 32 bit (float), and 32 bit (int).

- Choices include: 16 bit, 24 bit, 32 bit (float), and 32 bit (int).

- Dither: Determines the Dither Type to be applied to the exported file.

- Choices include:** None, White Noise (TPDF),** and Noise shaping (MBIT+).

- Choices include:** None, White Noise (TPDF),** and Noise shaping (MBIT+).

- Preserve Non-Audio Data: When selected, the exported file will retain the metadata of the original file.

Compressed File Formats

The RX 7 Audio Editor allows you to export files to the following compressed file formats: FLAC (Lossless Compression), OGG Vorbis (Lossy Compression) and MP3 (Lossy Compression).

FLAC (Lossless)

The FLAC file format offers lossless compression. The following options are available when exporting files to this file format:

- Bit Depth: Determines the bit depth of the exported file.

- Choices include: 8 bit, 16 bit, and 24 bit

- Choices include: 8 bit, 16 bit, and 24 bit

- Dither: Determines the Dither Type that will be applied to the exported file.

- Choices include: None, White Noise (TPDF), and Noise shaping (MBIT+)

- Choices include: None, White Noise (TPDF), and Noise shaping (MBIT+)

- Compression Level: Adjusts the compression strength of the FLAC encoder. Stronger compression requires more CPU time during file encoding but results in a slightly smaller file. FLAC compression setting does not result in any quality change to the signal since FLAC is a lossless format.

OGG (Lossy)

The Ogg Vorbis file format offers lossy compression. The following options are available when exporting files to this file format:

- Quality: AAdjusts the bitrate of the Ogg Vorbis compression algorithm. Higher bitrate values result in higher audio quality, but also increase the file size

- Prevent Clipping: See the Prevent Clipping section below for more information.

MP3 (Lossy)

The mp3 file format offers lossy compression. The following options are available when exporting files to this file format:

- Bit rate: Adjusts the bit rate of the MP3 compression algorithm. Higher bit rates result in higher quality audio but will increase the file size.

- Bit rate control: Determines how (or if) bit rate varies over time.

- Choices include: Constant bit rate (CBR), Average bit rate (ABR), and Variable bit rate (VBR).

- Choices include: Constant bit rate (CBR), Average bit rate (ABR), and Variable bit rate (VBR).

- Prevent Clipping: See the Prevent Clipping section below for more information.

Prevent Clipping

Predicts and prevents codec clipping when exporting audio in lossy formats (MP3 and OGG) by checking for decoded levels and adjusting levels of the original signal.

Prevent Clipping Processing Time

- Prevent Clipping may run significantly slower than regular encoding, since it computes the correct level adjustment depending on the amount of clipping occurring in the file.

- Files with little to no codec clipping usually will encode quickly, whereas heavily clipping files may take longer.

There are two types of file level adjustments that can be applied:

- Normalize: attenuates overall level of the file to ensure that the encoded/decoded file does not exceed 0 dBTP.

- Limiter: attenuates parts of the file that could become clipped to retain the level of non-clipping sections, while overall true peak levels are limited to 0 dBTP.

Choosing Normalize or Limiter

- The Limiter will leave larger sections of the file unchanged in level and will only attenuate sections that would experience clipping. However, like any dynamic processing, this may create pumping.

- The Normalize mode can completely avoid pumping at the expense of slightly reducing the overall level of the file.

Export Selection(選択範囲をエクスポート)

このオプションを使用すると、ファイル全体ではなく選択された範囲のみ新規ファイルとしてエクスポートする事ができます。

- File > Export Selectionと進むとExport Fileダイアログが表示されます。

- 前述のステップに従い作業します。

Export Regions to Files(ファイルとしてリージョンをエクスポート)

RXではリージョンのあるオーディオファイルから複数のリージョンをファイルとしてエクスポートすることができます。以下の手順でリージョンをエクスポートします:

- File > Export Regions to Filesと進みます。

- Export画面からファイル形式を選択します。

- ファイル保存のダイアログにてファイルの保存先を指定します。

- 拡張子が必要な場合はOptional prefix 欄に拡張子を入力します。

注

- 拡張子を入力しない場合、リージョン名がそのままファイル名となります。リージョン名が重複する場合は数字が割り振られます。

- 拡張子を入力しない場合、リージョン名がそのままファイル名となります。リージョン名が重複する場合は数字が割り振られます。

- Saveをクリックします。

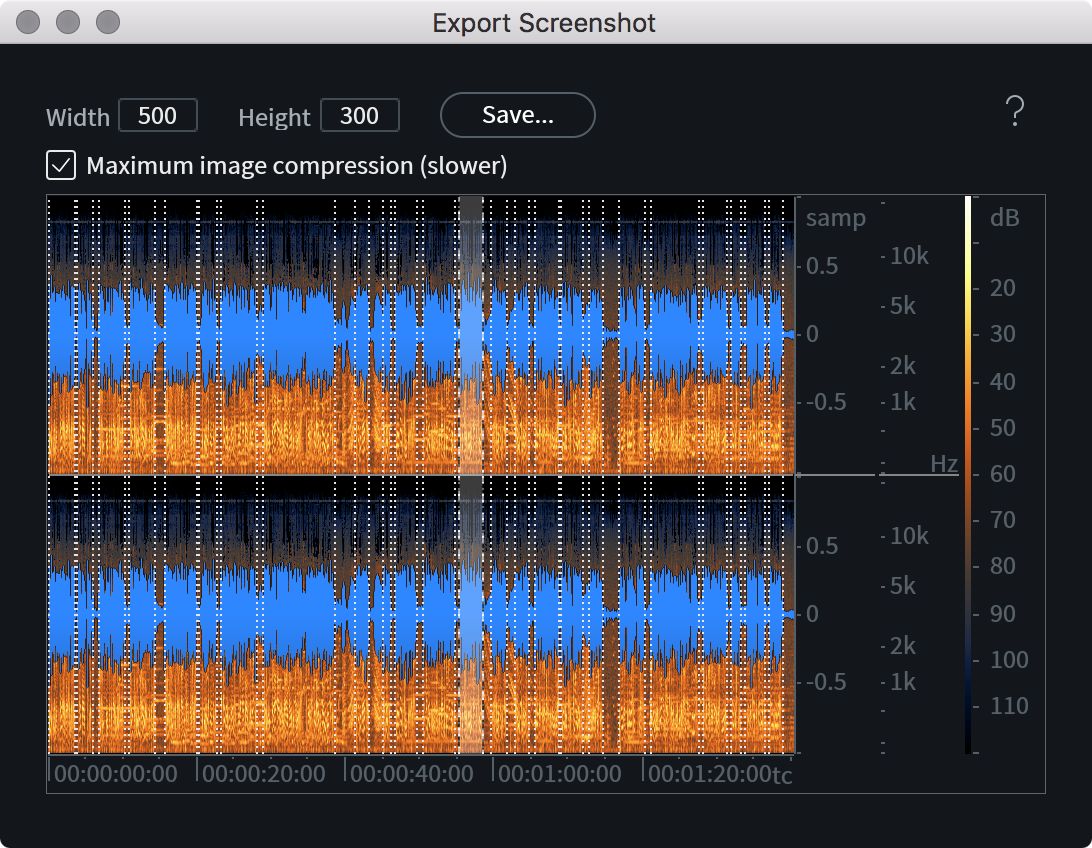

Export Screenshot(スクリーンショットをエクスポート)

このオプションを使用すると、使用中のスペクトログラム/波形画面をPNG イメージファイルとしてエクスポートする事が可能です。この機能は修復状況のアーカイブを作成する場合や、科学的犯罪捜査の文書化の際などに便利です。

Fileメニューより「Export Screenshot」を選択すると、その時のスペクトログラム/波形画面がメニューに表示されますので、サイズや位置を調節してください。

注

波形とスペクトログラムの比率はFile -> Export Screenshotでは調節できませんので事前に調節してください。

スクリーンショットのサイズはクリックしたドラッグする形で引き延ばしたり縮めたりすることが可能です。この場合、縦横の比率は自動的に決められますので、寸法を指定したい場合は’Width’と’Height’へ直接数値を入力してください。

注

スクリーンショットの寸法の上限は、コンピューターの画面の解像度により異なります。

スクリーンショットの寸法を変更した後は、「Save」をクリックした上で、名前を入力し.PNGスクリーンショットの保存先を決定してください。

ヒント

スクリーンショットの保存を迅速化する場合は(ファイルサイズは大きくなりますが)、Maximum image compressionを無効化してください。

Export History as XML(XMLとして履歴をエクスポート)

xmlドキュメントとして、現在のファイルタブの取り消し履歴リストをエクスポートします。

ファイル情報

Window > File Infoで表示できるファイル情報のダイアログボックスには、一般情報、そして詳細情報と、選択肢が二つあります。詳細情報にはファイルタイプに由来する情報が表示されます。以下の表が各選択肢の一覧です:

- 一般情報

- Name(名称): 現在のファイル名

- Duration(長さ): ファイルの長さ

- Sampling rate(サンプルレート): ファイルのオリジナルサンプルレート

- Bit depth(ビットデプス): ファイルのオリジナルビットデプス

- Channels(チャンネル): モノまたはステレオ

- Size on disk(ディスク上のサイズ): ファイルのバイト容量

- Name(名称): 現在のファイル名

- 更なる情報

- Timecode(タイムコード)

- Created by(制作者)

- Originator reference(制作者関連情報)

- Date created(制作日)

- Time created(制作時間)

- BWF version(BWFバージョン)

- Coding history(変換履歴)

- Track Title(トラック名)

- Artist(アーティスト名)

- Album(アルバム名)

- Date(日付)

- Track Number(トラック番号)

- Comment(コメント)

- Genre(ジャンル)

- Timecode(タイムコード)

ファイルを閉じる

ここではRXオーディオエディターでファイルタブを閉じる幾つかの方法について説明します。

単一のファイルタブを閉じる場合

単一のファイルタブは以下の方法で閉じることができます:

- ファイルタブの’x’ボタンをシングルクリックします。

- メニューにて”Close file”オプションを選択します。

- ファイルタブを右クリックし、表示されるメニューより”Close”を選択します。

- キーボードショートカット: Command+W (Mac) または ctrl+W (Windows)

別のファイルタブを閉じる場合

単一のファイルタブを保持したまま、その他全てのタブを閉じる方法:

- 残したいファイルタブを右クリックし、表示されるメニューから”Close others”を選択します。

全てのファイルタブを閉じる場合

全ファイルタブは以下の方法で閉じることができます:

- Fileメニューにて”Close all files”オプションを選択します。

- 何れかのファイルタブを右クリックし、表示されるメニューより”Close all”を選択します。

- キーボードショートカット: Command+Shift+W (Mac) または ctrl+Shift+W (Windows)

変更が保存されていないファイルを閉じる場合

ファイルがRXオーディオエディター内で編集か処理をされ、その変更が保存されていない場合、その旨を告げるため、ファイルタブの角に小さなドットが表示されます。

未保存の変更があるファイルタブを閉じようとすると、ファイルを閉じる前にメッセージが表示されます。メッセージには、変更を保存、変更を取り消し、そしてキャンセルのオプションが含まれます。

メッセージに表示されるオプション:

- Yes: ファイルは変更された状態で、指定した保存先にRXドキュメント(.rxdoc)として保存され、タブは閉じます。

- No: 未保存の変更は破棄され、その上でタブは閉じます。

- Cancel: メッセージは消え、ファイルタブは開いたままになります。

ファイルタブが開いている状態でアプリケーションを終了する場合

Preferences > Miscタブにて”Reopen previous audio files when app starts”オプションが有効になっていると、RXオーディオエディターは、最後にアプリケーションを閉じた際に展開していたファイルタブを開けた状態で起動します。

このオプションが有効で、ファイルに未保存の変更がある状態でアプリケーションを終了する場合、メッセージは表示されません。全ての未保存の変更はRXセッションデータ内に残され、次回アプリケーション起動時に読み込まれます。

このオプションが無効の場合、ファイルタブに未保存の変更があると、アプリケーション終了時に変更の保存か破棄を促すメッセージが表示されます。メッセージは未保存の変更があるタブ毎に表示されます。何れかのメッセージでキャンセルが選択されると、アプリケーションは開いたままになります。

録音

録音

RXは2チャンネルまで同時録音をサポートします。

RX 7オーディオエディターで録音するには:

- 新規ファイルを作成します。

- 録音ボタンを一回押して録音待機状態にします。RXが録音待機状態になると、録音ボタンは点滅します。録音待機状態になると、トランスポート操作の右にあるメーターが、入力信号に基づいて更新されます。

- 録音を開始する前に、入力信号がクリップしておらず、適切なヘッドルームがあることを確認してください。

- 入力モニターを有効にすると、録音待機状態にしなくても入力レベルを確認することができます。

- 入力モニターを有効にすると、録音待機状態にしなくても入力レベルを確認することができます。

- 入力レベルを調整した後に、もう一度録音ボタンを押して録音を開始します。RXが録音を実行している最中は、録音ボタンは赤く点灯します。

- 再度録音ボタンを押すと、録音を終了することができます。

- 録音を終了すると、ファイルに対する編集や処理の適用が可能となります。

RX 7セッションデータ・フォルダ

録音されたオーディオデータはRX 7 Session Dataフォルダに保存されます。このフォルダの場所はPreferences > Misc tab. タブにて任意で変える事ができます。RXで頻繁に録音作業を行う場合は、空き容量の大きいドライブへこのフォルダを移す事が肝要です。

トラブルシューティング

RXでの録音で問題が生じた場合は以下をご確認ください:

- 入力モニターを有効にしてRXのレベルメーターで信号の所在を確認してください。

- 同じコンピューターで使用する他のオーディオアプリケーションやDAWを終了し、サウンドカードをRXが確保している事を確認してください。

- Preferences -> Audioを開き、入力デバイスに然るべき機器がリストされている事を確認してください。また、Channel Routingダイアログにて然るべき入力が選択されている事を確認してください。

- 入力ソースを確認してください。接続を確認し、オーディオインターフェースの入力が壊れていない事を確認してください。

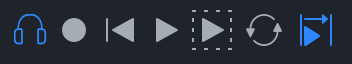

トランスポートの機能と表示

トランスポート

| 名称 | 機能説明 | |

|---|---|---|

|

入力モニター | 有効になっていると、録音前のレベル設定向けに入力信号をモニターすることができます。入力ソースはRXオーディオエディターのPreferencesで構成できます。 |

|

録音 | 新規ファイルに録音を開始します。クリック一回目でアームされた状態となり、次のクリックで録音を始めます。三度目のクリックで録音を停止します。既にファイルが開いている状況で録音を押すと、新規ファイルを作成するよう促されます。 |

|

リワインド [Enter/Returnキー] | ファイルの先頭に戻ります。 |

|

再生 [スペースバー] | 再生の開始と停止をします。録音中は録音の開始と停止をします。 |

|

選択範囲のみを再生 | 時間軸上、または周波数帯上、またはその両方で範囲選択をした場合、このボタンを使用することにより選択範囲のみを試聴することができます(これは、ノイズ個所を特定し、その部分に修正を適用する場合などに便利な機能です)。 |

|

ループ Ctrl+L (Windows) Cmd+L (Mac) | このスイッチを有効化すると選択されたオーディオのループ再生ができます。 |

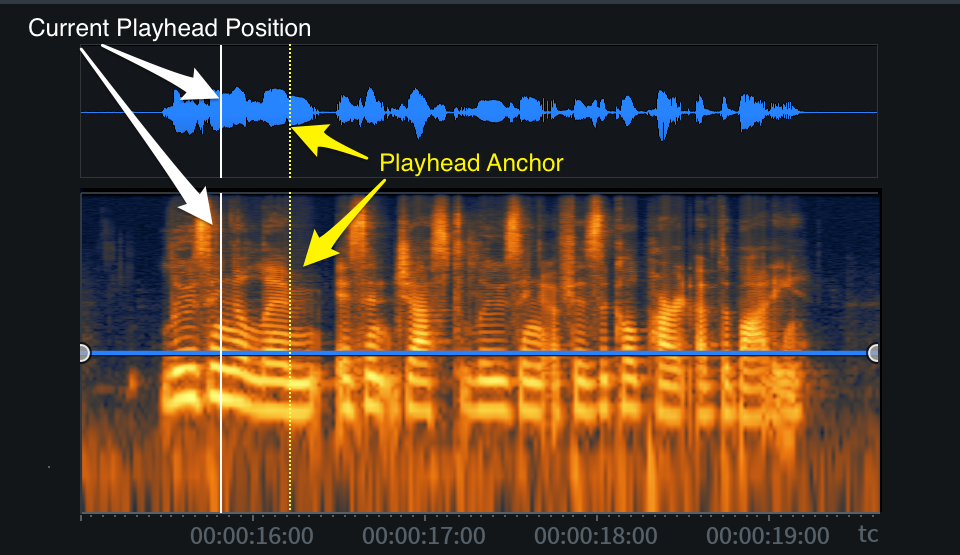

|

PLAYHEAD FOLLOWS PLAYBACK (プレイヘッドが再生を追従) Ctrl+R (Windows) Cmd+R (Mac) | 停止時のプレイヘッドの動作をトグルします。ここが有効になっていると、プレイヘッドはアンカーサンプル(再生前の位置)に戻ります。 |

|

|

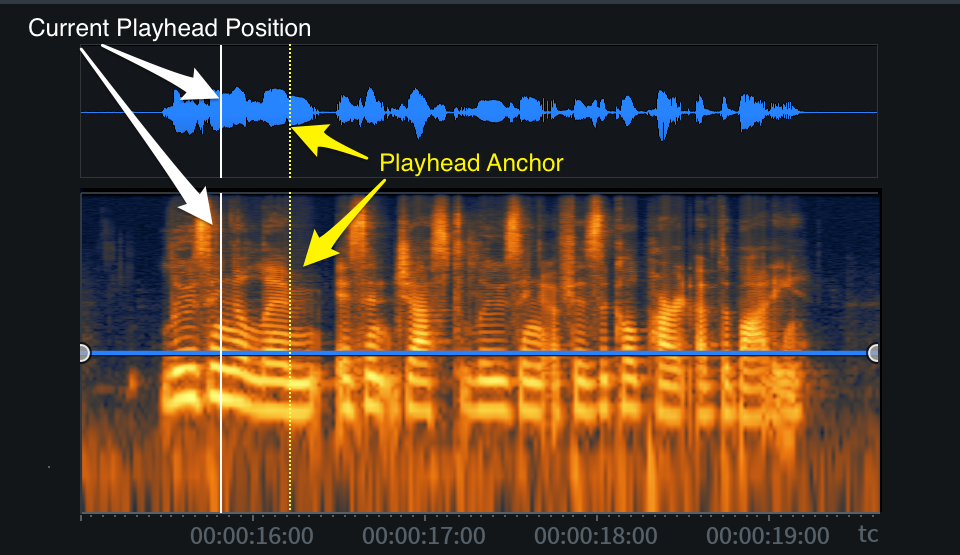

再生ヘッド | 再生ヘッドの位置は、RXのスペクトログラム/波形画面上の適当な箇所をクリックすることにより設定できます。また、再生ヘッド自身の上部にある小さなグレーの三角印をクリックして左右にドラッグすることにより再生ヘッドの位置の調整が可能です。 |

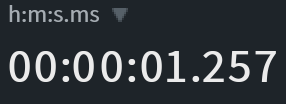

時間/周波数の数値表示

- 時間表示(上図左側)には、現在の画面の選択範囲の開始時間、終了時間、そして長さが表示されます。この画面で表示される時間形式は、後述の時間形式メニューにて決定します。

- 周波数表示(上図右側)には、現在の画面レンジの選択範囲の低周波数境界、高周波数境界、そして周波数帯域が表示されます。

- どのフィールドも、クリックすると手動で数値を入力することができます。

現在時間表示

再生ヘッドの位置の時間を表します。設定により、この時間は、時/分/秒、タイムコード、あるいはサンプルの何れかで表示されます。

時間形式表示

ルーラーや時間形式の表示をお好みの形式に設定することができます。このメニューへは、時間ルーラー上を右クリックするか、あるいは現在選択されている時間形式の表示の左の矢印ボタンをクリックすることによりアクセスすることが可能です。

| 表示 | 名称及び説明 |

|---|---|

|

サンプル: 0から始まるサンプル表示のカウンター。 |

|

時間(時:分:秒): 0から始まる時、分、秒、ミリ秒表示の時間カウンター。 |

|

タイムコード (n fps): 0から始まる時、分、秒、フレーム表示のタイムコードカウンター。 |

|

ソース時間 (h:m:s): クリップの大本の時間から始まる時、分、秒、ミリ秒表示の時間カウンター。 |

|

ソースタイムコード (n fps): クリップの大本の時間から始まる時、分、秒、フレーム表示のタイムコードカウンター。n(タイムコードのフレームレート)の値は詳細設定ダイアログボックス内のMiscタブにあるTime scale frame rateメニューの設定により異なります。 |

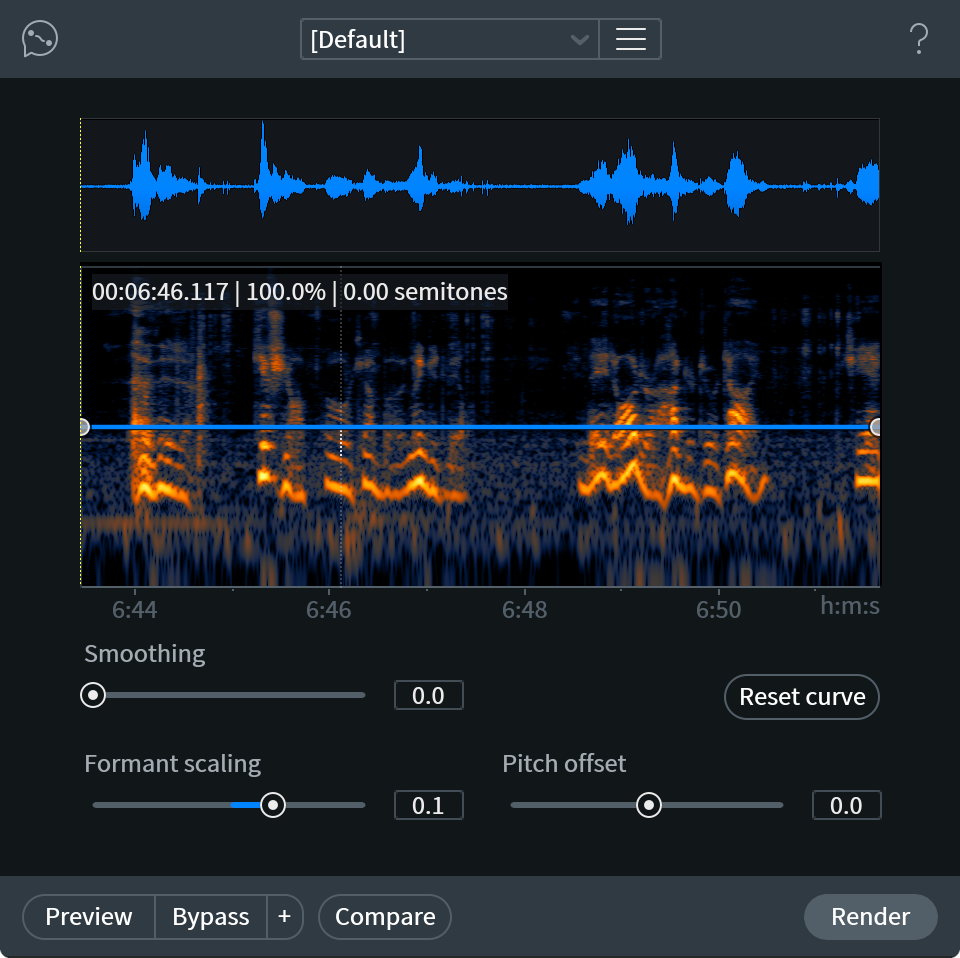

スペクトログラム/波形画面

概要

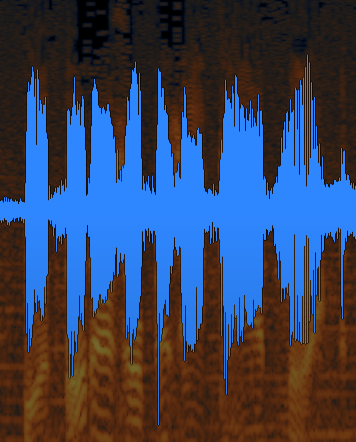

RXオーディオエディターには、オーディオの編集や修復をする上で欠かせない、豊かな視覚環境が備わっています。インターフェースの中心的存在となるのが、スペクトログラム/波形画面です。これは、高度なスペクトログラムと透明性オーバーレイの波形が組合わさった、周波数と振幅情報を提供する自在に設定変更可能な単一の画面です。

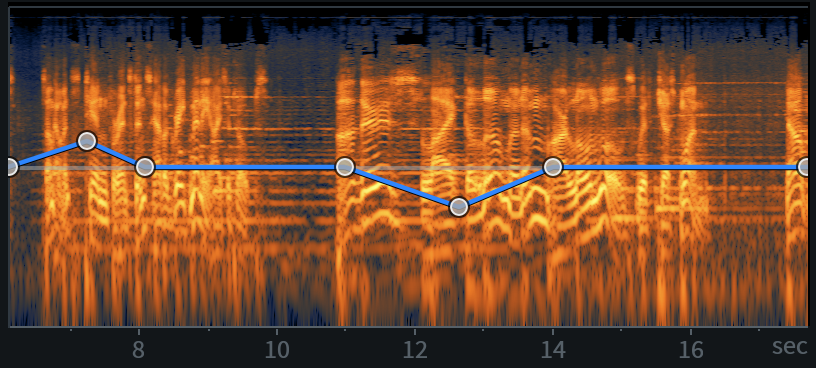

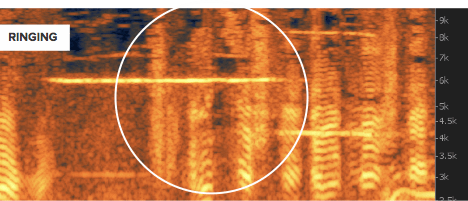

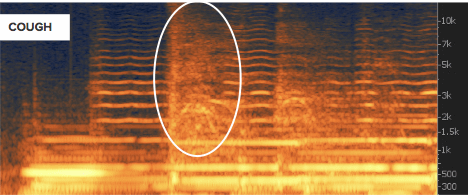

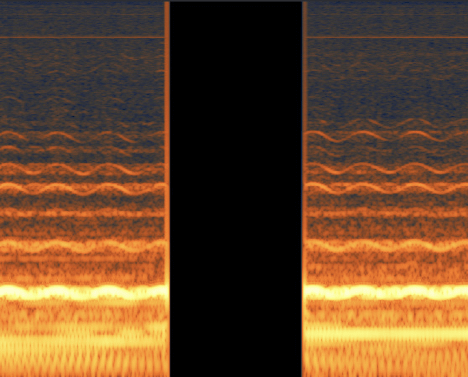

スペクトログラムを使用してオーディオの問題を特定する

- スペクトログラムを使用した一般的なオーディオの問題の特定方法については、オーディオの問題の識別の章をご参照ください。

スペクトログラム画面の構造

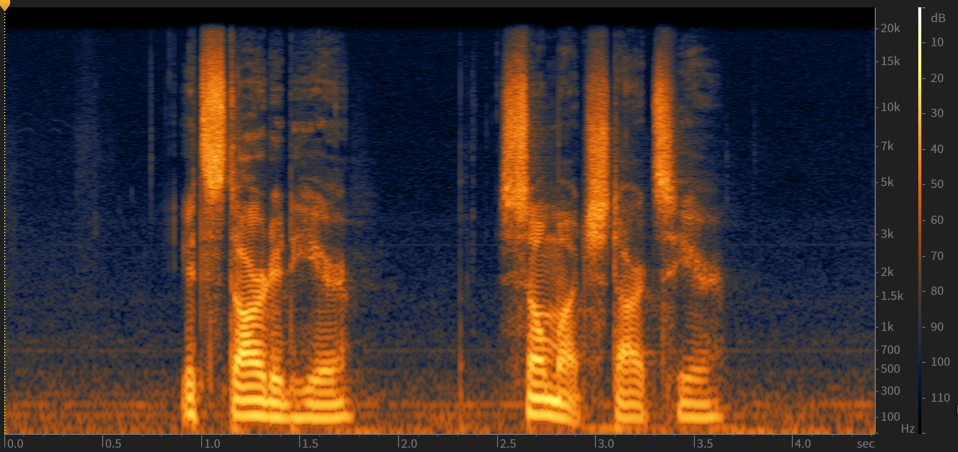

スペクトログラムでは、単一のディスプレイでオーディオレコーディングの周波数情報と振幅情報の両方が視認できます。

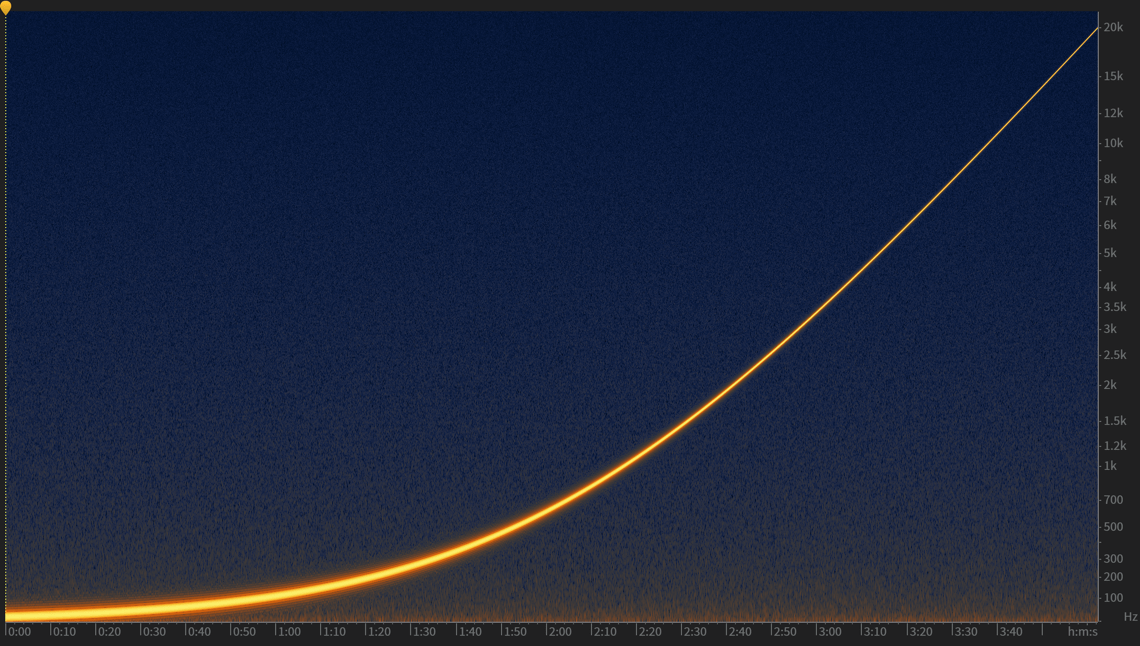

周波数

スペクトログラムでは、周波数情報は縦軸で表示されます。最低周波数は画面底に、最高周波数は画面天辺に表示されます。

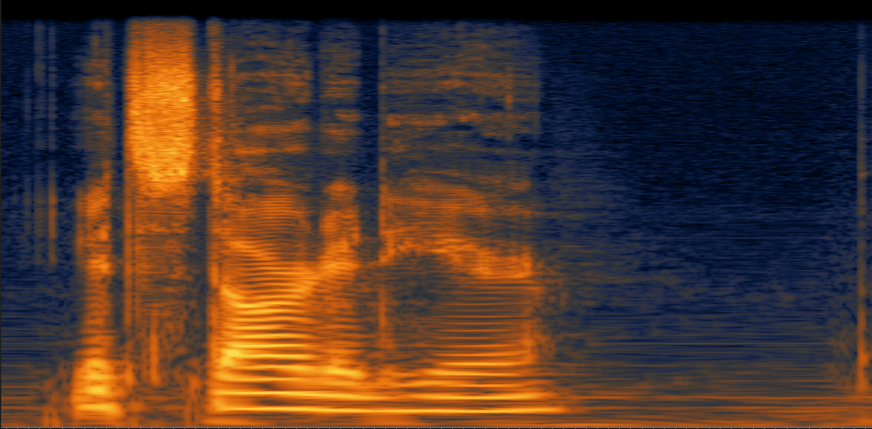

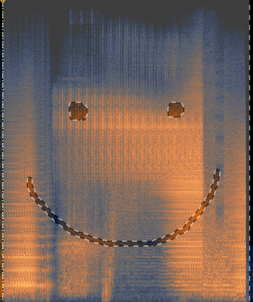

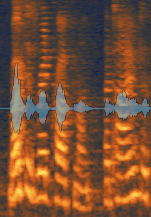

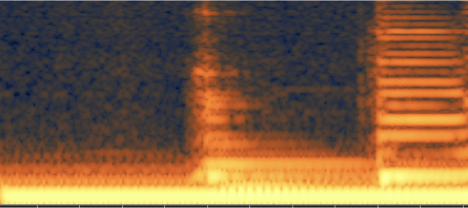

この画像は、ピンクノイズの上に低域から高域へ迫り上がったサイン波の様子です。この時、サイン波は20 Hz(画面の底)から4分間かけて20 kHz(画面の一番上)まで迫り上がりました。

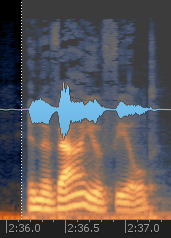

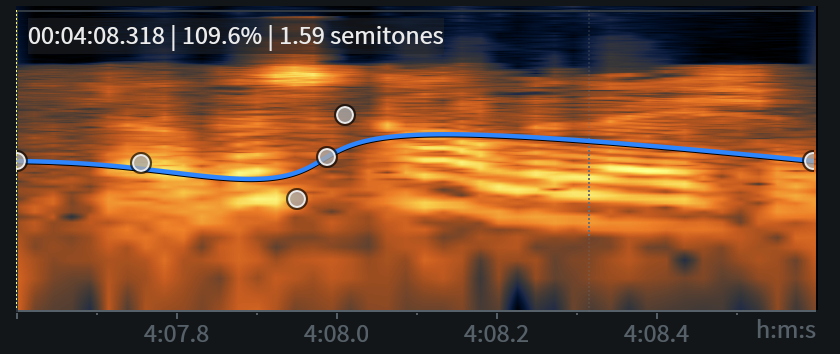

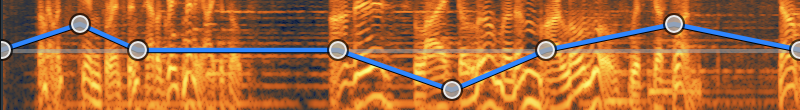

振幅と色調

スペクトログラムでは、周波数成分の振幅の度合いは色分けされて表示されます。振幅の値を表す使用する色は、カラーマップルーラー(周波数ルーラーの右側)で選択します。

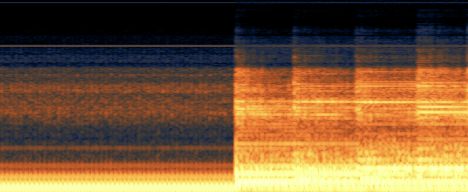

ここでは、音量の大きいイベント(話声)は明るい色(黄/明るいオレンジ)で表され、音量の小さいイベント(話声の合間とノイズフロアー)は暗い色(暗いオレンジ/黒/青)で表されます。

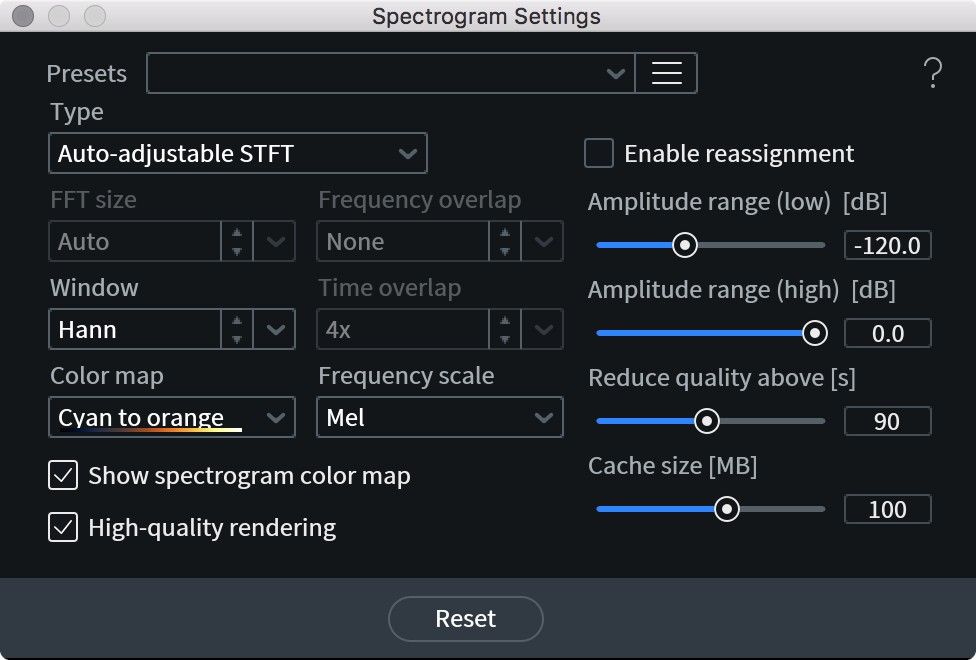

スペクトログラム設定

RXのスペクトログラムは自在に設定を変更することができますので、デフォルト設定の調整はもとより、スペクトログラム設定画面にてプリセットを読み込むことも、自身のプリセットを保存することも可能です。

スペクトログラム設定画面の開き方:

- RXオーディオエディターの“View”メニューから“Spectrogram Settings”を選択します。

- スペクトログラム画面を右クリックし、表示されるメニューより“Spectrogram Settings”を選択します。

- キーボードショートカットのCommand+Shift+,(Mac)かCtrl+Shift+,(Windows)を使用します。

スペクトログラムの種類

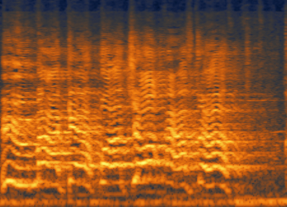

RXには、スペクトログラムにて周波数や時間に関する情報を表示する上で、異なる何種類かの表示方法が用意されています。RXの進化したスペクトログラムでは、時間(水平方向)と周波数(縦方向)を表示するにあたり、よりシャープな映像が可能となりました。映像表示の品質と処理時間は相互関係にありますので、モードによっては表示するのに時間を要す場合があります。

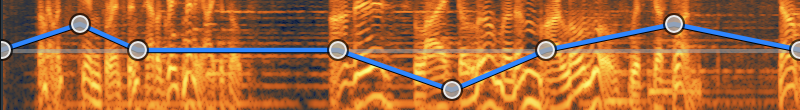

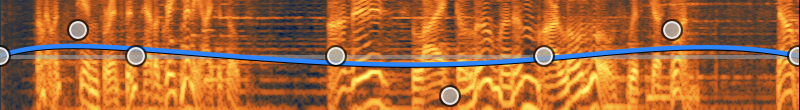

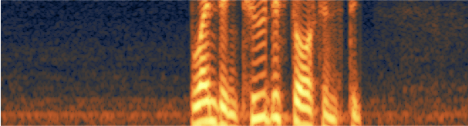

| タイプ | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| REGULAR STFT | 最も一般的なスペクトログラムのタイプです。これは時間と周波数の解像度に対し均一固定となっております。RXでは最もシンプルかつ迅速な表示方法です。 |

|

| AUTO-ADJUSTABLE STFT | このモードではズームのサイズに応じてFFTサイズを自動で調整します。例えば、このモードでは、水平方向(時間)にズームを行った打楽器のような音とトランジエントが明瞭に定義されます。縦方向(周波数)へのズームを行うと、個別の楽器の音や周波数が明確に定義されます。 |

|

| MULTI-RESOLUTION | このモードでは低周波数域で周波数の解像度が上がり、行周波数域で時間の解像度が上がります。これによりスペクトログラム上の大切な情報がより鮮明に表示されます。 |

|

| ADAPTIVELY SPARSE | このモードは時間と周波数の両方を適宜自動的に優先順位を入れ替えながら表示します。最も詳細にわたる分析結果が表示されますが、計算するのに最も時間がかかります。 |

|

FFTサイズ

FFTが高いほど周波数の解像度は高まりますが、処理方法の性質上、時間に対する解像度はシャープさを欠くことになります。”Auto-Adjustable”あるいは”Multi-resolution”が多くの場合、最も適当言えるかもしれません。

FFTとは何を意味するのか?

Fast Fourier Transform: FFTとはFast Fourier Transformの略で、信号の周波数スペクトラムを計算する手順のことです。FFTが高いほど周波数の解像度は高まりますが、処理方法の性質上、時間に対する解像度はシャープさを欠くことになります。

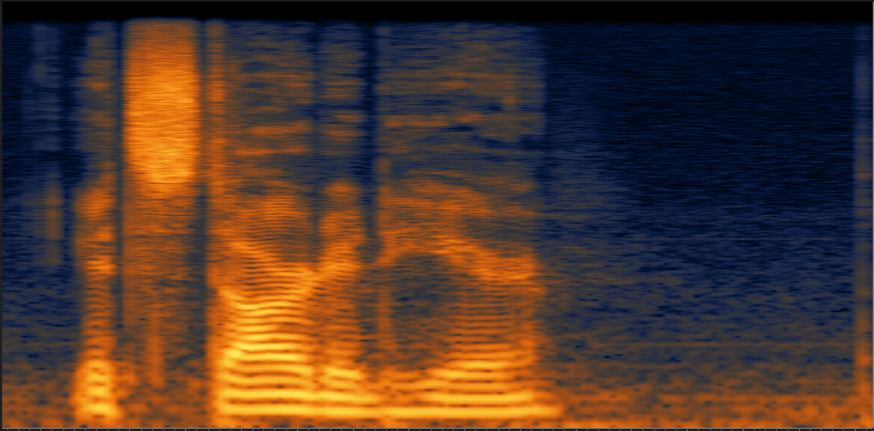

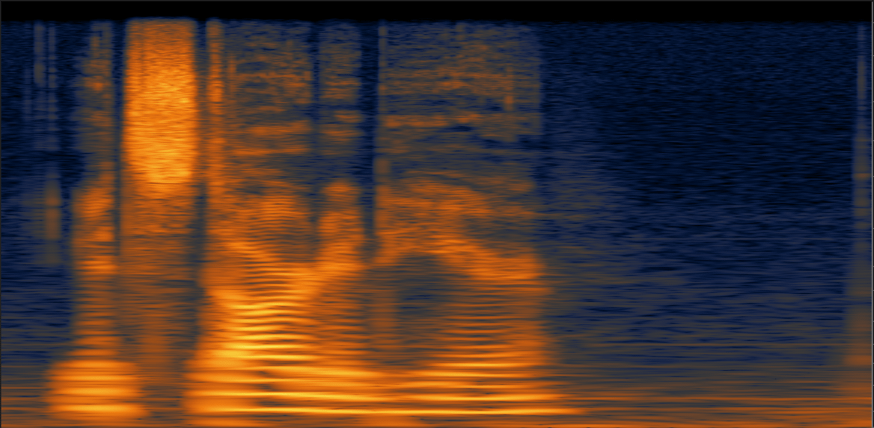

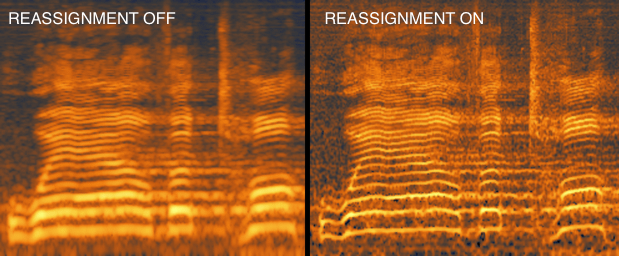

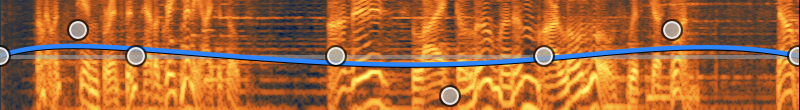

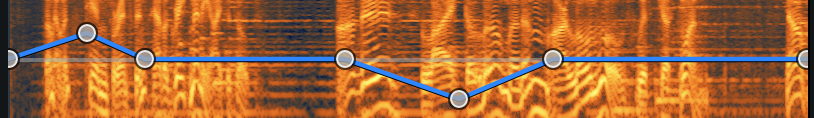

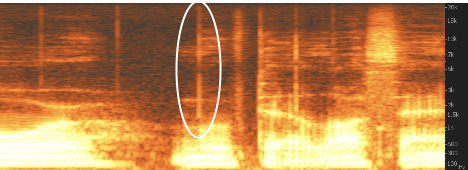

Enable Reassignment

これは信号のハーモニクスを含む微細にわたるピッチトラッキングを可能とする特別なスペクトログラム計算を有効化します。周波数オーバーラップ/時間オーバーラップと共に使用すると、多くのトーンを含む信号を表示する上で時間軸上も周波数もどちらの解像度も際限なく高まります。

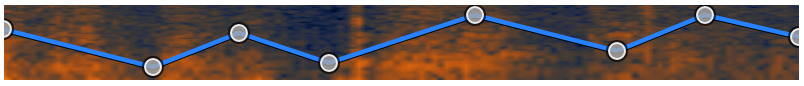

再アサインメントの効果を示した一例

Window(ウィンドウ)

ここではFFT加重画面を設定し、周波数塗布を決定します。ウィンドウ機能により信号のリーケッジとFTTの周波数ビンを調整することが可能です。Rectangularの様に弱めの設定にするとリーケッジが増加し、垂直方向のスペクトログラムが朧げになる場合があります。Kaiserまたはcos3の様に強めの設定にすると、リーケッジは発生しませんが、それに伴い周波数の解像度が若干落ちます。

Frequency scale(周波数尺度)

作業に合った周波数尺度を使用すると能率向上に繋がります。それぞれの尺度にはそれぞれ特有の性質があります。

| 周波数尺度タイプ | 説明 |

|---|---|

| LINEAR | 周波数を表すヘルツがリニア式に等間隔で並びます。これは高域の分析に適しています 。 |

| LOGARITHMIC | これは低域に重点を置いたスケールです。 |

| MEL | メル尺度は心理音響の分野で最も頻繁に用いられるスケールで、人間の耳の音の高低の感知に準じたものです。だいたい0.5 kHz以下はリニア式な並びとなり、それ以上は対数的な並びとなります。メル尺度は音の高低の感知を反映したものであり、ピッチの増加がそのまま同等に画面に反映されます。 |

| BARK | バーク尺度も音の大きさの感知を反映したものであり、これは一連の重要な周波数帯に対応します。 |

Frequency Overlap(周波数オーバーラップ)

スペクトログラムの周波数尺度に於けるオーバーサンプリングの量を操作します。再アサイメントのオプションと併用すると、縦方向(周波数)の解像度が上がります。

Time Overlap(時間オーバーラップ)

スペクトログラムのオーバーサンプリングを操作します。大概は4x または 8x から始めるのが適当でしょう。ここの設定を高くし、再アサイメントのオプションと併用すると、時間軸の解像度が上がりますので、トランジエントが明確に見えます。

Color Map(カラーマップ)

RXのスペクトログラム画面の色調を設定します。これに関しては正解・不正解はありませんので、全てお試し頂くことをお進めします。ノイズによっては見えやすい色などありますので、色々とお試しください。

High-quality Rendering(高品質レンダリング)

スペクトログラムの正確な最大双線形補間です(推奨設定)。ここをオフにするとスペクトログラムのレンダリング速度が速まりますが、スペクトログラム表示から細部と明瞭さが失われます。

Reduce Quality Above(自動品質低下)

RXのスペクトログラムは精度の高いレンダリングを使用するため、ズームアウトした状態でもクリックなどのオーディオの問題が視認できます。しかしながら、長いファイルでこうしたレンダリングを行うと時間がかかります。表示されたスペクトログラムが一定の時間を上回ると、スペクトログラムの計算は速く、そしてより精度の低いプレビューモードへと切り替わります。再度ズームインすると、計算の精度は上がります。

Cache Size(キャッシュサイズ)(MB)

スペクトログラムに割り当てられるメモリーの量を制限します。

ルーラー

スペクトログラム/波形画面の右側には波形の振幅、スペクトログラムの周波数、そしてスペクトログラムのカラーマップのルーラーが表示されます。

振幅ルーラー

画面右側にある振幅の目盛り部分を右クリックし、“Amplitude Scale”を選択すると、振幅の尺度を変更することができます:

- dB: 波形のレベルをデジタルフルスケールと相対的なデシベル表示にします (スペクトラム・アナライザーでは最も一般的なスケールです)。

- NORMALIZED: 1.0のフルスケールと相対的なレベルで波形のレベルを表示します。

- 16 BIT: 6ビットのオーディオ形式の量子化ステップで波形のレベルを表示します(-32768から+32767)。

- PERCENT: パーセンテージに準じたフルスケールで波形を表示します。

カラーマップルーラー

スペクトログラム上でどの色がどの振幅を意味するかを表示します。この幅がRXのダイナミックレンジに相当します。クリックしてドラッグする事によりこの幅を変更する事ができ、スクロールホイールを使用する事によりこの幅の大小を調節する事ができます。オーディオのゲインを上げる事なく低いレベルのノイズを確認する際などに効力を発揮する機能です。

周波数ルーラー

画面右側にある振幅の目盛り部分を右クリックし、“Frequency Scale”を選択すると、周波数の尺度を変更することができます:

- LINEAR: 周波数を表すヘルツがリニア式に等間隔で並びます。

- MEL (デフォルト) & BARK: メル及びバーク尺度は心理音響の分野で最も頻繁に用いられるスケールで、人間の耳の音の高低の感知に準じたものです。だいたい500Hz以下はリニア式な並びとなり、それ以上は対数的な並びとなります。

- メル 尺度は音の高低の感知を反映したものであり、ピッチの増加がそのまま同等に画面に反映されます。

- バーク 尺度は音の大きさの感知を反映したものであり、低域に重点が置かれています。

- メル 尺度は音の高低の感知を反映したものであり、ピッチの増加がそのまま同等に画面に反映されます。

- LOG: このモードでは、それぞれのオクターブが同等のスペースを共有します。画面の座標は100 Hzまで対数に比例します。

- EXTENDED LOG: これは10 Hzまで対数的な尺度を用いますので、低周波数帯の目視に適しています。

- ピアノロールのオーバーレイ: 周波数ルーラーを右クリックしてShow Piano Rollを選択する事により、周波数と西洋音楽のスケールとの関連性を示す表示を見る事ができます。ここで周波数のインジケーターを非表示にしたい場合は、Show Frequenciesを無効にします(デフォルトでは有効に設定されています)。

波形画面

波形透明性バランススライダー

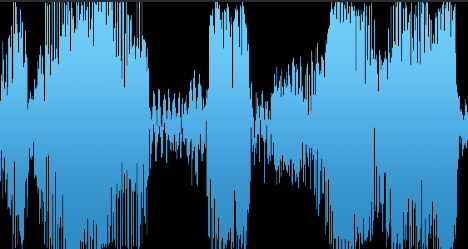

スペクトログラム画面にはレイヤーの透明度を調節するこのスライダーが搭載されており、スペクトログラムの上に波形を重ねて表示させることができるため、全体的な周波数と振幅の両方を同時に見ることができます。この機能により、クリップ、クリック音やポップ音などの判別が迅速化します。

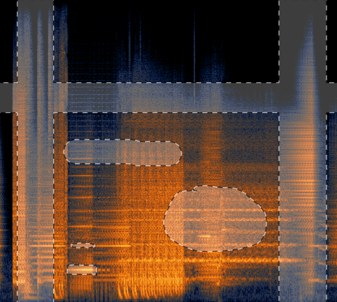

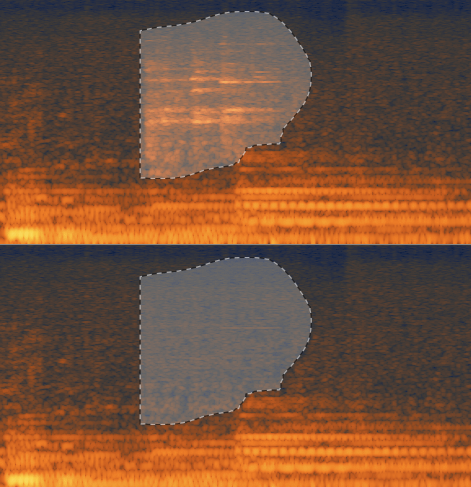

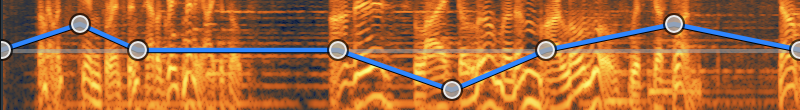

下図は同じくリップを異なるトランスペアレンシーで表示した際の比較です:

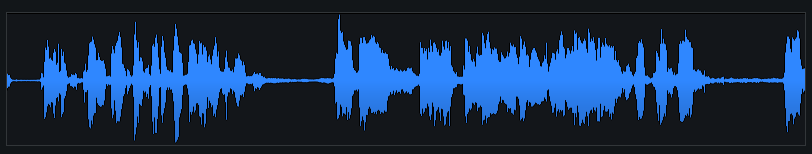

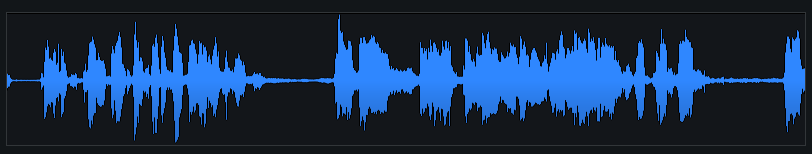

波形の概観

オーディオファイル全体の波形の概観は、メインのスペクトログラム/波形画面の上部に表示されます。これは、RXにてズームや範囲選択を行う際に全体図を参照することができるのでとても便利です。

波形の概観は常にオーディオファイル全体を表示し、またメイン画面上で選択された範囲も表示します。

オーディオをズームすると、画面で見える範囲が上部の波形概観に反映され、該当部分がハイライト表示されます。ハイライトされたリージョンをクリックしてドラッグすることによりメイン画面を左右にスクロールすることができ、ハイライトされたリージョンの境界線をクリックしてドラッグすることによりズームを狭めたり広めたりすることができます。完全にズームアウトする場合は、ハイライトされた可視リージョンをダブルクリックしてください。

注

波形の概観上にマウスがある状態でマウスのホイールを使用すると、波形の振幅を調整することができます。ここでの振幅の変更は、メインとなるRXのスペクトログラム/波形画面に影響を及ぼしません。

各種ツール

概要

スペクトログラム画面の下部にはオーディオを扱う際に使用するオプションとなるツールバーが表示されます。このツールバーは、ナビゲーション、インスタントプロセス、そして範囲選択の3つのカテゴリーに分類することができます。

ズームツール

波形とスペクトログラム画面では、何れも縦方向及び横方向のズームが可能です。

ズーム選択ツール

RXオーディオエディターには以下のズーム選択ツールが用意されています:

- ズームイン: 時間軸上でズームインします。

- ズームアウト: 時間軸上でズームアウトします。

- 選択範囲へズーム: 選択されている範囲が全体表示されるようにスペクトログラム/波形表示をズームします。

- ファイル全体へズーム: 時間と周波数のズームレベルをデフォルト状態に戻します。

- ズームツール: ここが有効の場合、時間、時間/周波数、または周波数範囲選択ツールを使用した際、選択範囲に応じてズームレベルが更新されます。

ズームスライダー

振幅ルーラーズームスライダー

スペクトログラム/波形画面の右下角にある垂直のスライダーで、スペクトログラムまたは波形の振幅ルーラーのズームレベルを操作します。垂直ルーラー上部にあるボタンで、どのルーラーに対する調整を行うか選択します。

時間ルーラーズームスライダー

スペクトログラム/波形画面の右下角にある水平のスライダーで、時間ルーラーのズームレベルを調整します。

ナビゲーションツール

グラブ&ドラッグツール

作業箇所をズームインした際、スペクトログラム上でグラブ&ドラッグツール[G]にてクリックしてドラッグすることで、時間軸上の移動が可能となります。

ルーラーのドラッグとマウスホイールの使用

- スペクトログラム画面の右端と底部に備わったルーラーは、クリックしてドラッグすることにより位置を変更することができ、これにより異なる時間帯、振幅帯、そして周波数帯の波形やスペクトログラムの表示が可能となります。

- これに加え、ルーラー上でマウスホイールを使用すると、そのルーラーの対象に対するズームの調整ができます。

- ルーラーをデフォルトの表示幅にリセットする場合は、該当するルーラーをダブルクリックしてください。

注

- メイン画面でズームを行う際、有効な範囲選択は正確に保持されます。

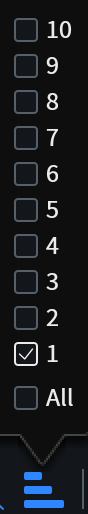

チャンネルセレクター

ファイルが読み込まれると、チャンネルセレクターはスペクトログラム/波形画面の左側に表示されます。チャンネルセレクターボタンをクリックすると、各チャンネルを個別に有効化/無効化することができます。チャンネルを非選択状態にすると、再生、範囲選択、そして処理の対象から除外されます。

- 全チャンネルが有効の状態で単一のチャンネルをクリックすると、クリックされたチャンネルのみ有効となり、その他全てのチャンネルは無効となります。

- 幾つかのチャンネルが無効の状態で単一の無効状態のチャンネルをクリックすると、他のチャンネルのステータスに影響を与えることなく、そのチャンネルを有効にします。

- 無効にされているチャンネルがある状態で何れかのチャンネルをダブルクリックすると、全チャンネルを一気に有効にすることができます。

キーボードショートカット: ステレオファイルのチャンネルセレクター

- 左チャンネルのみ選択: Command+Shift+L (Mac); Ctrl+Shift+L (Windows)

- 右チャンネルのみ選択: Command+Shift+R (Mac); Ctrl+Shift+R (Windows)

- 両チャンネルを選択: Command+Shift+B (Mac); Ctrl+Shift+B (Windows)

- これらコマンドはステレオファイルに対してのみ適用され、3チャンネル以上のファイルには適用されません。

チャンネル順列(マルチチャンネル)

マルチチャンネルのファイルで作業をする際、時間ルーラーを右クリックするか、あるいは時間形式表示右にある矢印をクリックすることで、チャンネルセレクターの表示順列を構成し直すことができます。チャンネル順列オプションは、アクティブなファイルタブのチャンネル数に応じて更新されます。”Discrete(個別)”オプションを選択すると、全チャンネルを”M”(モノ)とラベリングします。

インスタントプロセス

インスタントプロセス[I]は範囲選択ツールに対する改変機能です。インスタントプロセスはRX Standard及びAdvancedのみに搭載されます。

インスタントプロセスがオンになっていると、範囲指定されたオーディオはインスタントプロセスのメニューで選択されたモジュールにより瞬時に処理されます。インスタントプロセスにより適用されるモジュール設定は、選択されたモジュールのその時の設定が反映されます。

インスタントプロセスがオフになっていると、処理、編集、そして範囲選択ツールは通常の動作となります。

注

Shifキーを押しながらインスタントプロセスを使用すると、追加で範囲選択を行うことができます。その際、処理はShifキーを放した段階で実行されます。この機能は、追加でハーモニクスを選択する魔法の杖ツールなどに最適です。範囲選択が気に入らない場合は、Altキーを押すと新たに範囲選択し直すことができます。この場合もShiftキーを放すと処理が始まります。

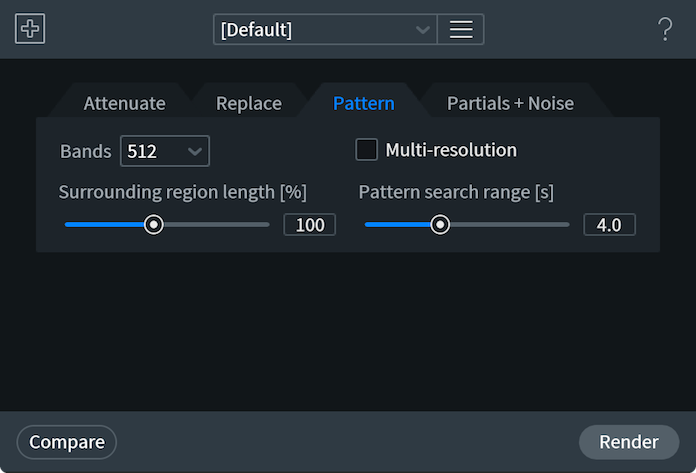

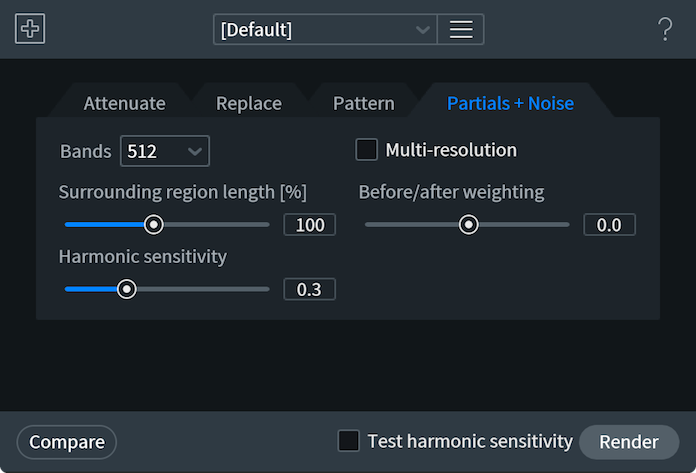

インスタントプロセスには幾つかの異なるモードがあり、これはドロップダウンメニューより選択可能です。処理にあたっては各モジュールのデフォルト設定が適用されますが、それぞれのモジュールで設定を変更した場合、インスタントプロセスでもその設定が反映されます。モードは以下の通りです:

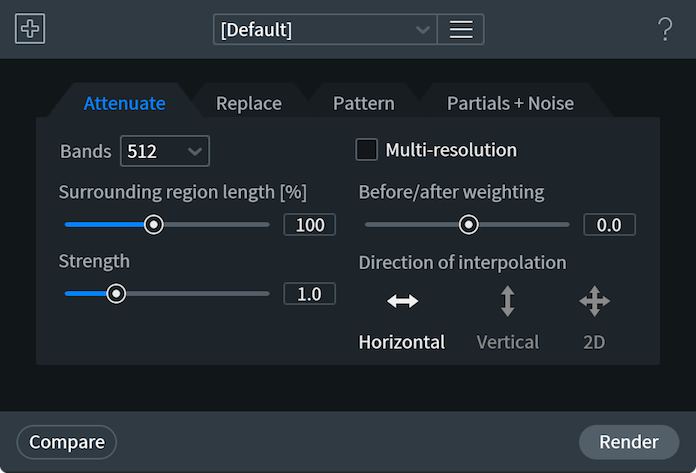

インスタントプロセス: Attenuate(減少)

このモードでは、スペクトラル修復の減少タブの設定が反映されます。これは、範囲指定したオーディオを完全に除去せず、レベルを減退させ、周囲のオーディオに溶け込むように処理したい場合に便利です。

インスタントプロセス: De-click(クリック除去)

クリック除去とインターポレートモジュールの設定を適用します。クリック除去のインスタントプロセスを使用すると、範囲選択された箇所のクリックが自動的に除去されますので、ダイアログの編集、サンプルレートのミスマッチによるクリックやポップの除去、そしてアナログレコードのクリックを除去する際に便利です。

範囲選択した箇所の長さが4000サンプルを下回る場合、このモードでは自動的にインターポレートのアルゴリズムが適用され、4000サンプルを超過している場合はクリック除去モジュールのクリック除去のタブの設定値が適用されます。これは設計に由来するものであり、クリック除去のタブは4000サンプル以上の選択範囲に対するクリックの自動除去に効果的であり、他方で、4000サンプル以下の素材に対してはインターポレートの設定値が有効であると考えられます。

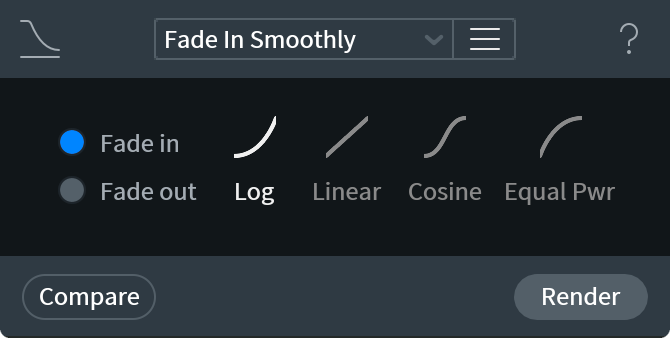

インスタントプロセス: Fade(フェード)

このモードでは、フェードモジュールの設定が適用されます。これは、トランジションや編集点のオーディオが複雑な場合に適しており、特に、全体のオーディオの音量を変えることなく、特定のハーモニクスやオーディオイベントといった限定された周波数帯に対してフェードを掛ける際に便利な機能です。

インスタントプロセス: Gain(ゲイン)

このモードでは、ゲインモジュールの設定が適用されます。これは特定のオーディオイベントの音量の上げ下げを瞬時に行いたい場合に便利な機能です。全体的なボリューム調整はクリップゲインの線[Cmd+G / Ctrl+G]をお使いください。

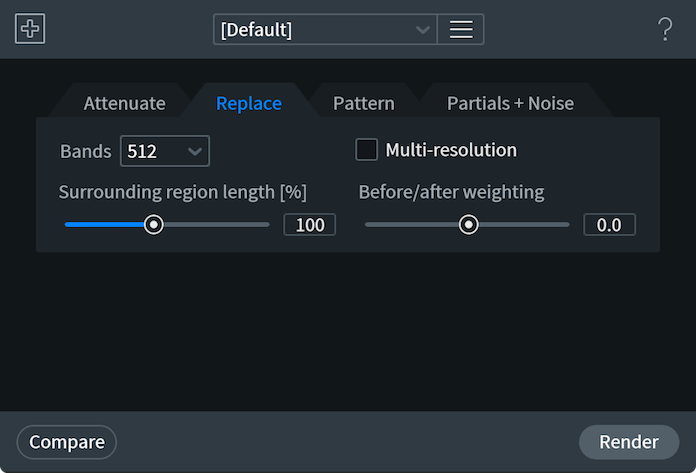

インスタントプロセス: Replace(置換)

このモードでは、スペクトラル修復モジュールの置換タブの設定が適用されます。この機能は、スペクトログラム上の特定の箇所を全体的に削除し、その上で削除した空白部分を周囲のオーディオで埋め合わせる際に便利です。

範囲選択ツール

RXオーディオエディターでは以下の範囲選択ツールが使用できます:

| アイコン | 名称 | 機能説明 |

|---|---|---|

|

Time selection tool(時間範囲選択) [T] | プロジェクト内の時間軸上(スペクトログラムでは水平方向)での範囲選択を可能とします。 |

|

Time-Frequency Selection tool(時間/周波数範囲選択) [R] | スペクトログラム画面上で時間と周波数の両方を矩形で範囲選択します。 |

|

Frequency Selection tool(周波数範囲選択) [F] | スペクトログラム内縦方向の周波数帯の範囲選択を可能とします。 |

|

Lasso Selection tool(投げ縄範囲選択) [L] | スペクトログラム上でマウスを使用し、任意の範囲選択が可能となります。 |

|

Brush Selection tool(ブラシ範囲選択) [B] | 設定されたブラシ幅でRXのスペクトログラム上の時間と周波数に対する範囲選択を可能とします。Brush Size(ブラシ幅)の設定は、ブラシツールのアイコンをクリックして長押しすることにより変更ができます。 注 ブラシツールが選択された状態で、CTRL/Commandを押しながらマウスのホイールを使用すると、ブラシ幅の増減ができます。 |

|

Magic Wand Selection tool(魔法の杖範囲選択) [W] | 自動的に選択された素材と類似するハーモニクスの部分を範囲選択します。スペクトログラムをクリックすると、魔法の杖セレクションは自動的に望ましいハーモニクスを選択します。既存の指定範囲をクリックすると、魔法の杖セレクションは選択されたオーディオからオーバートーンのハーモニクスか関連するオーディオのコンポーネントを自動的に選び出します。 注 先ずブラシまたは投げ縄ツールで大まかな範囲選択を行い、その上で、魔法の杖ツールを使って関係のあるハーモニクスなどを特定すると便利です。 |

|

Harmonic Selection tool(ハーモニクス範囲選択) [Shift+Cmd+H / Shift+Ctrl+H] | 既存の範囲選択に対し、その上方にあるハーモニクスを追加で範囲選択します。先ず基盤となるオーディオの周波数を選択し、その上でこのツールを使用し、ハーモニクスの追加や除去を行った上で信号を処理します。 |

クリップゲインの表示

クリップゲイン曲線のオーバーレイの表示/非表示を迅速に切り替えます。

範囲選択の修飾キー

[Shift] – 選択範囲に追加

一カ所範囲選択を行った後、Shiftキーを押しながら範囲選択を行うと、複数の範囲選択が可能となります。複数の選択範囲がオーバーラップした場合、合体して単一の選択範囲をなります。

Shiftを使って異なる範囲選択タイプを連結:

この機能は複数の範囲選択ツールを使用し、様々な形状の範囲選択を同時に行う時に便利です。

Shiftキーを使用した複数の同時範囲選択

[Alt/Option] – 範囲選択から除外

Alt/Optionを押しながら選択範囲をクリックすると、その範囲選択を無効にします。この機能は、”Lasso”または”Brush”ツール使用時に、既存の選択範囲に対し修正や編集を加える際に効果を発揮します。

また、これは複雑な範囲選択の均整化にも役立ちます。先ず、投げ縄、ブラシ、あるいは魔法の杖で範囲選択を行い、その上でaltを押しながら時間、周波数、あるいは時間と周波数ツールを使用し、不必要な箇所を削り取ります。

Alt/Optionキーで選択範囲から除外:

このAlt/Optionは、ブラシツールの場合は“消しゴム”的な役割で、そして投げ縄ツールでは“エグザクトナイフ”的な役割で使用すると効果的です。

Altキーを使用した完璧なる範囲選択

取り消し履歴と範囲選択の状態をリンク

Control/Command – ZでUndo(元に戻す)を実行すると、適用したプロセッシングが無効化され、選択範囲のオーディオをもとの状態に戻します。この機能を使用するには、RXの”Preferences -> Misc”メニューにある、”Store Selections with Undo History”が有効化されている必要があります。

[Ctrl/Cmd] - 範囲選択に影響を与えずに再生ヘッドを移動

Control/Commandを押すと、範囲選択を無効にすることなく、プレイヘッドの位置を任意の場所へ移動させることができます。これは、選択範囲の試聴や比較に便利な機能です。

[Mouse Over] - 選択範囲をグラブしてドラッグ

RX のツールでオーディオに対して範囲選択を行った後、選択範囲上にマウスのカーソルが行くと、カーソルが自動的にグラブ/ドラッグ用の手のカーソルに切り替わり、選択範囲を移動させることができます。

取り消し履歴

概要

Edit -> Undo及びEdit -> Redoコマンドに加え、Undo画面を使用すると、過去の編集履歴が表示されますので、非破壊的に過去の地点へ戻る事ができます。RXは全ての編集ログを取り消し履歴に保存します。

クリップゲイン、またはモジュールチェーンを使用した場合、一連の編集作業は折りたたみ式のフォルダに格納されます。

注

ダブルクリックする事により履歴内のアイテムの名称が変更できます。取り消し履歴を保存する場合、ファイルの作業の項を参照の上、オーディオを.rxdocとして保存すると有益な場合があります。

履歴をエクスポート

履歴のエクスポートを実行すると、取り消し履歴が.xmlテキストファイルとして保存されます。

時として、特定のファイルに対する編集や作業の履歴を読み出された情報として必要とする場合があります。この履歴のエクスポートを実行すると、下記の情報が.xmlテキストファイルとして保存されます:

- RXバージョン情報

- 日時

- 修正されたファイル

- チャンネル数

- サンプルレート/ビットデプス

- 編集履歴: パラメーターと範囲選択

アプリケーションメニュー

File(ファイル)

ファイルメニューにはファイルの作成、インポート、そしてエクスポートのオプションが用意されています。RXオーディオエディターでのファイル管理の詳細については、ファイルの作業の項をご参照ください。

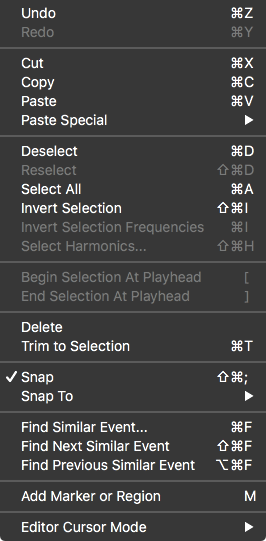

Edit(編集)

編集メニューには以下のオプションがあります:

- Undo(取り消す) [Ctrl/Cmd-Z] 最後の操作を無効にします。

- Redo(元に戻す) [Ctrl/Cmd-Shift-Z; Ctrl/Cmd-Y] 取り消しをキャンセルします。

取り消し履歴

- RXには取り消し履歴画面があり、操作履歴を確認する事ができます。

- RXには取り消し履歴画面があり、操作履歴を確認する事ができます。

- Cut(カット) [Ctrl/Cmd-X] 範囲選択されたオーディオを取り除き、一時的にクリップボードに保存します。

- Copy(コピー) [Ctrl/Cmd-C] 範囲選択されたオーディオをコピーし、一時的にクリップボードに保存します。

- Paste(ペースト) [Ctrl/Cmd-V] コピーまたはカットしてクリップボードに保存されたオーディオをカーソルのある位置へ貼付けます。

- Paste Special(特別ペースト) はクリップボードのデータをペーストする際に幾つかのオプションを提供します:

- Insert(挿入) [Ctrl/Cmd-Alt/Opt-V]: クリップボードのオーディオを指定個所に挿入し、それ以後のオーディオを後方へ押しやります(上書きではありません)。

- Replace(置換) [Ctrl/Cmd-Alt/Opt-Shift-V]: プロジェクト上のオーディオとクリップボードのオーディオを置換えます。

- Mix(混合) [Shift-V]:プロジェクト上のオーディオとクリップボードのオーディオを混合します。

- Invert and Mix(反転して混合) [Alt/Opt-V]: プロジェクト上のオーディオを反転させ、その上でクリップボードのオーディオを混合します。これは二つの信号の差異を計算する際などに便利です。

- To Selection(選択範囲ヘペースト) [Alt/Opt-Shift-V]: クリップボードのオーディオをそのオーディオのサイズに関係なく、範囲選択された箇所へペーストします。もし、コピーされたオーディオより選択範囲の方が短い場合、オーディオは嵌り込むよう削り取られます。逆に、コピーされたオーディオより選択範囲の方が長い場合、余ったスペースは無音となります。

- To Clip Gain Only(クリップゲインのみペースト) [Ctrl/Cmd-Shift-V]: 選択範囲に対し、クリップゲイン情報のみをペーストします。

- Insert(挿入) [Ctrl/Cmd-Alt/Opt-V]: クリップボードのオーディオを指定個所に挿入し、それ以後のオーディオを後方へ押しやります(上書きではありません)。

- Deselect(選択解除) [Ctrl/Cmd-D]: オーディオが範囲選択されている場合、これを解除し、その範囲の始点にアンカーが置かれます。

- Reselect(再選択) [Esc]: 最後の範囲選択を復旧します。

- Select All(全て選択) [Ctrl/Cmd-Shift-D]: ファイル全体を範囲選択します。

- Invert Selection(選択範囲を反転) [Ctrl/Cmd-Shift-I]: 選択されていない箇所全体を選択します。

- Invert Selection Frequencies(選択周波数を反転) [Ctrl/Cmd-I]: 時間軸上で選択されていない部分全体を選択します。処理をしない箇所を範囲選択し、その上でこの機能を使うと便利です。

- Select Harmonics(ハーモニクスを選択) [Ctrl/Cmd-Shift-H]: 選択範囲にハーモニクスを加えます。この機能を効果的に使用するには、基本ハーモニクスのみを内包したシンプルな範囲選択をすると良いでしょう。魔法の杖ツールを使用すると自動的に然るべきハーモニクスが範囲選択されます。

- Begin Selection at Playhead(再生ヘッドで範囲選択開始) [“[“(左鍵括弧)]: 再生時のみ。範囲選択している状態で、再生中にこのメニューを選択すると、その時の再生ポイントが選択範囲の始点になります。

- End Selection at Playhead(再生ヘッドで範囲選択終了) [“]”(右鍵括弧)]: 再生時のみ。これを選択すると、オリジナルのアンカー位置とその時の再生ポイントの間を自動的に範囲選択します。

- Delete Selection(選択範囲を削除) [時間範囲選択でDeleteキーを使用]: 選択範囲を削除し、その前後のオーディオが繋がります。

- Silence(選択範囲を無音に) [周波数または時間/周波数範囲選択、あるいは範囲選択なしでDeleteキーを使用]: 選択範囲を削除し、その部分が無音になります。

- Trim to Selection(選択範囲以外をトリム) [Ctrl/Cmd-T]: 選択範囲以外を削除し、その部分だけ残します。

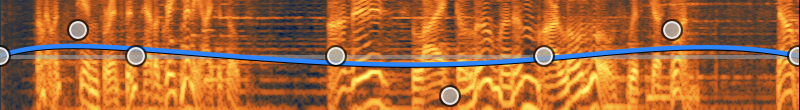

- Add Marker or Region(マーカーまたはリージョンを追加) [M]: このメニューを選択するとその時のカーソル位置/プレイヘッド位置に新規マーカーを作成し、範囲選択されテイル場合は新規リージョンを作成します。

- Edit Cursor Mode(編集カーソルのモード): カーソルの動作や反応を設定します。これはCursor Modeボタンをクリックする事によっても選択できます。

- Select Time [T]: 時間の範囲指定を行います

- Select Time/Freq [R]: 時間/周波数の範囲指定を行います

- Select Freq [F]: 周波数の範囲指定を行います

- Lasso [L]: 自由に範囲指定を行います

- Selection Brush [B]: 事前に設定されたサイズで範囲指定を行います

- Selection Wand [W]: 状況に応じて自動的に範囲指定を行います

- Zoom Time [Z]: 時間のズーム

- Zoom Time/Freq [Shift-Z]: 時間/周波数のズーム

- Zoom Freq [Alt/Opt-Z]: 周波数のズーム

- Grab Time [G]: 時間上のグラブ

- Grab Time/Freq [Shift-G]: 時間/周波数上のグラブとドラッグ

- Grab Freq [Alt/Opt-G]: 周波数上のグラブとドラッグ

- Select Time [T]: 時間の範囲指定を行います

- Snap(スナップ) [Ctrl/Cmd-Shift-;]: これは”Snap To”にリストされた下記の変数を基に選択範囲をスナップする機能です。

- Snap to:

- Markers(マーカー)

- Ruler Coarse(粗いルーラー)

- Ruler Fine(細かいルーラー)

- Zero Crossings(ゼロクロス地点)

- All(全て)

- None(なし)

- Markers(マーカー)

View(表示メニュー)

表示メニューには以下のオプションがあります:

- Collapse/Expand Module Panel(モジュールパネルの縮小と拡大): RXのモジュールリストパネルをアイコン表示に縮小します。

- Time Format(時間形式): RXの時間ルーラーとプレイヘッド位置カウンターは幾つかの異なる時間形式で表示することが可能です。詳細は各種ツールを理解するの項をご参照ください。

- Follow Playhead(再生ヘッドを追従) [Ctrl/Cmd+P]:再生中の画面表示と再生ヘッドの関係性をトグルします。

- Page: モードでは、ページビュー毎に再生ヘッドが動きます。

- Continuous: モードでは、再生ヘッドは常に中央に位置した状態でファイルが表示されます。

- Page: モードでは、ページビュー毎に再生ヘッドが動きます。

- Effect Overlays(エフェクト表示の上乗せ): このメニューはクリップ除去やスペクトラル修復モジュールの特別表示機能のオン・オフを切り替える物です。エフェクトの表示を上乗せする場合は、このメニューが選択されており、且つ下記エフェクトのUIが開かれている必要があります。

- De-clip Threshold(クリップ除去のスレッシュホルド): 波形が表示されていると、スレッシュホルドは画面内に赤線で表示されます。

- Spectral Repair Source Regions(スペクトラル修復のソースリージョン): スペクトラル修復モジュール使用中に有効なリージョンの境界を表示します。

- De-clip Threshold(クリップ除去のスレッシュホルド): 波形が表示されていると、スレッシュホルドは画面内に赤線で表示されます。

- Clip Gain(クリップゲイン): 主要編集画面でのクリップゲインエンベロープの有効化/無効化を行います。クリップゲイン曲線は、範囲選択ツールボックス右にある“View Clip Gain(クリップゲインを表示)”ボタンを使うか、あるいはキーボードショートカット(MacはCommand+G、WindowsはCtrl+G)でもオンとオフをトグルすることができます。

- Show Channels Separately(チャンネルを個別に表示): スペクトログラム/波形画面でのチャンネルの表示方法をトグルします。ここが有効の場合、各チャンネルはメインの編集画面にて個別のレーンに表示されます。無効の場合、全チャンネルは単一の画面に合算されます。これにより、特にマルチチャンネルの素材で作業をする際に、垂直方向の解像度が向上します。このオプションは、小型波形オーバービュー画面の左にある“Channel View(チャンネル表示)”ボタンを使うか、あるいはキーボードショートカット(MacはCommand+Shift+C、WindowsはCtrl+Shift+C)でもオンとオフをトグルすることができます。

- Spectrogram Settings(スペクトログラム設定): Spectrogram Settings(スペクトログラム設定)画面を開きます。

- Enter full screen(フルスクリーンで展開): フルスクリーンモードを有効にします。

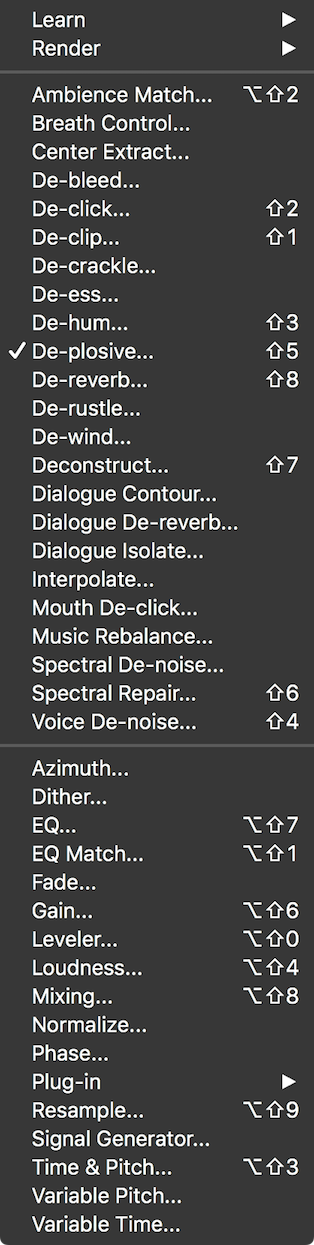

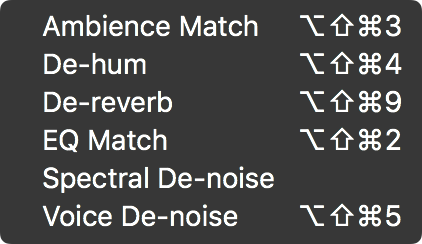

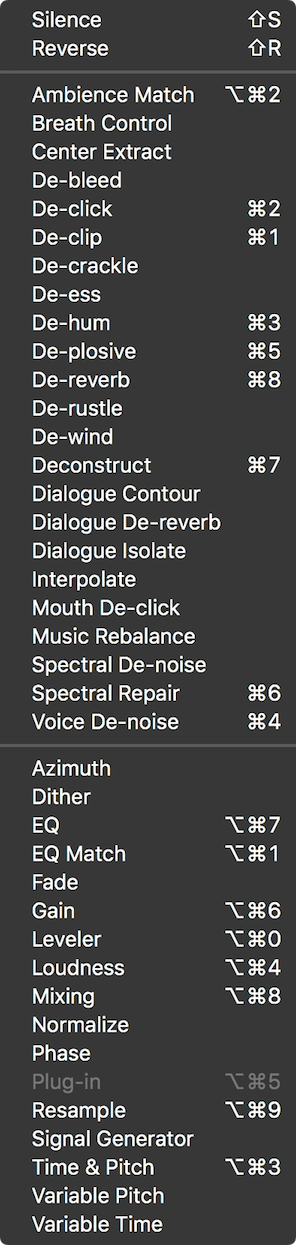

Modules(モジュール)

モジュールメニューでは、モジュール画面を開けるほか、モジュール画面を開かずに選択範囲に対して分析を行い、更にその時のモジュール設定でレンダリングすることができます。

Open (開く)

メニューからここを選択するとモジュール画面が開きます

Learn(分析)

選択範囲に対し、該当するモジュール画面を開かずに分析パスを行います。

Render(レンダリング)

選択範囲に対し、該当するモジュール画面を開かずにその時の設定でレンダリングを行います。

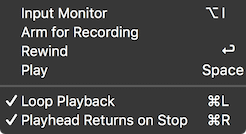

Transport(トランスポート)

トランスポートメニューには以下のオプションが用意されています:

- Input Monitor(入力モニター) [Alt/Option-I]: 入力モニターを有効にします。これが有効の状態では、RX の入力信号はそのまま出力へルーティングされます。

- Arm for Recording / Record / Stop Recording(録音アーム/録音/録音停止) [Alt/Option-Space]: 録音作業上の次の然るべき操作を行います。ファイルが開かれていない状態でこれを行うと、新規ファイルのダイアログが表示されます。

- Rewind(巻き戻し) [Return]: 再生ヘッドをファイルの冒頭へ戻します。

- Play/Stop(再生/停止) [Space]: 再生の開始と停止です。入力モニターが有効の場合、再生中はこれが保留状態になります。

- Loop Playback(ループ再生) [Control/Command-L]:ループ再生をトグルします。範囲選択されていない場合、ファイルの終端へ達すると冒頭へ戻ります。

- Playhead Follows Playback(プレイヘッドが再生を追従) [Ctrl+R, Cmd+R]: 停止時のプレイヘッドの動作をトグルします。ここが有効になっていると、プレイヘッドはアンカーサンプル(再生前の位置)に戻ります。

- これは処理の比較に便利な機能です。これが無効の場合、アンカーサンプルはその時のプレイヘッドの位置に設定されます。これは不規則性に耳を傾けながら、ファイルを確認する際に便利です。

- これは処理の比較に便利な機能です。これが無効の場合、アンカーサンプルはその時のプレイヘッドの位置に設定されます。これは不規則性に耳を傾けながら、ファイルを確認する際に便利です。

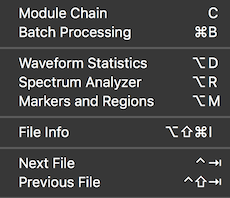

Window((画面)

画面メニューには以下のオプションが用意されています:

- Batch Processing(一括処理) [Ctrl/Cmd+B]: ファイルベースの一括処理へアクセスします。詳細は一括処理の項をご参照ください。

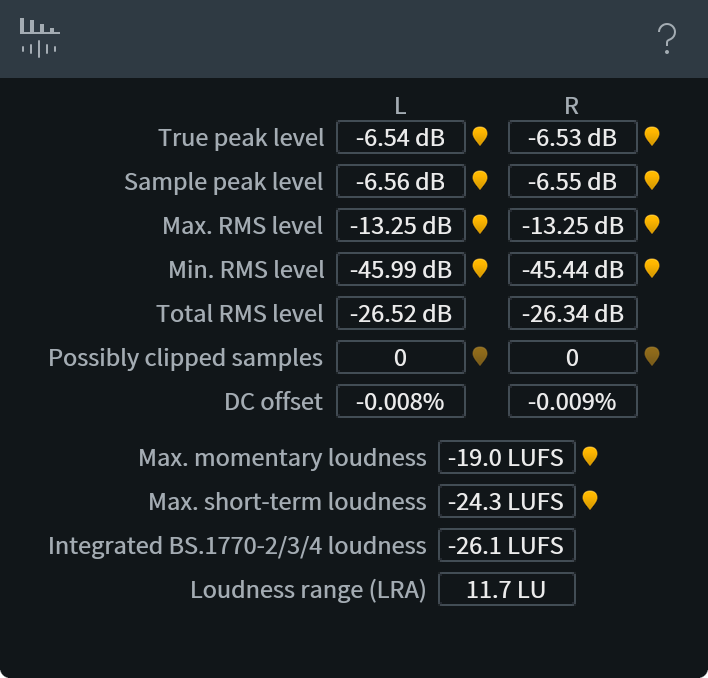

- Waveform Statistics (波形の数値) [Alt/Opt+D]: 波形の数値に関する情報へアクセスします。詳細は波形の数値をご参照ください。

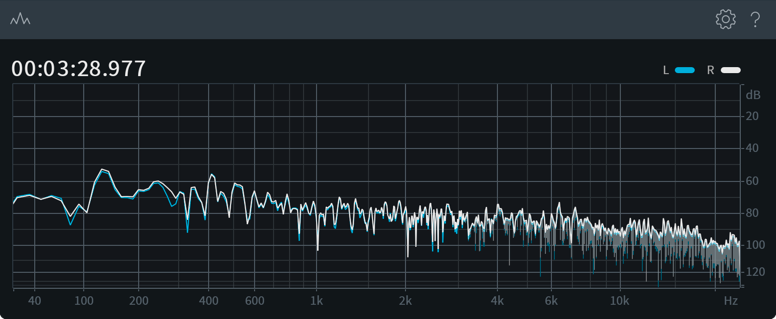

- Spectrum Analyzer(スペクトラム・アナライザー): スペクトラム・アナライザーはオーディオに対する分析結果を表示する画面です。

- Markers and Regions(マーカーとリージョン) [Alt+M]: マーカーやリージョンを利用すると作業するオーディオファイルに任意のポイントや範囲を保存する事ができます。詳細は「マーカーとリージョン」をご参照ください。

- Close all floating windows/Reopen Closed Windows(全ての浮遊画面を閉じる/閉じた画面を再び開く) [Ctrl/Cmd+Opt+W]: 全ての浮遊画面を閉じたり再度開いたりします。

- File Info(ファイル情報): オーディオファイルに関する情報やメタデータへアクセスします。詳細はファイルの作業をご参照ください。

- Next File(次のファイル) [Control-Tab]: RXは画面の順番に従い次のファイルを表示します。

- Previous File(前のファイル) [Control-Shift-Tab]:RXは画面の順番に従い以前のファイルを表示します。

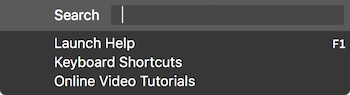

Help(ヘルプ)

ヘルプメニューからは、製品の関連ドキュメントやキーボードショートカットガイドが閲覧できるほか、オンラインのチュートリアル動画へアクセスする事ができます。

Preferences

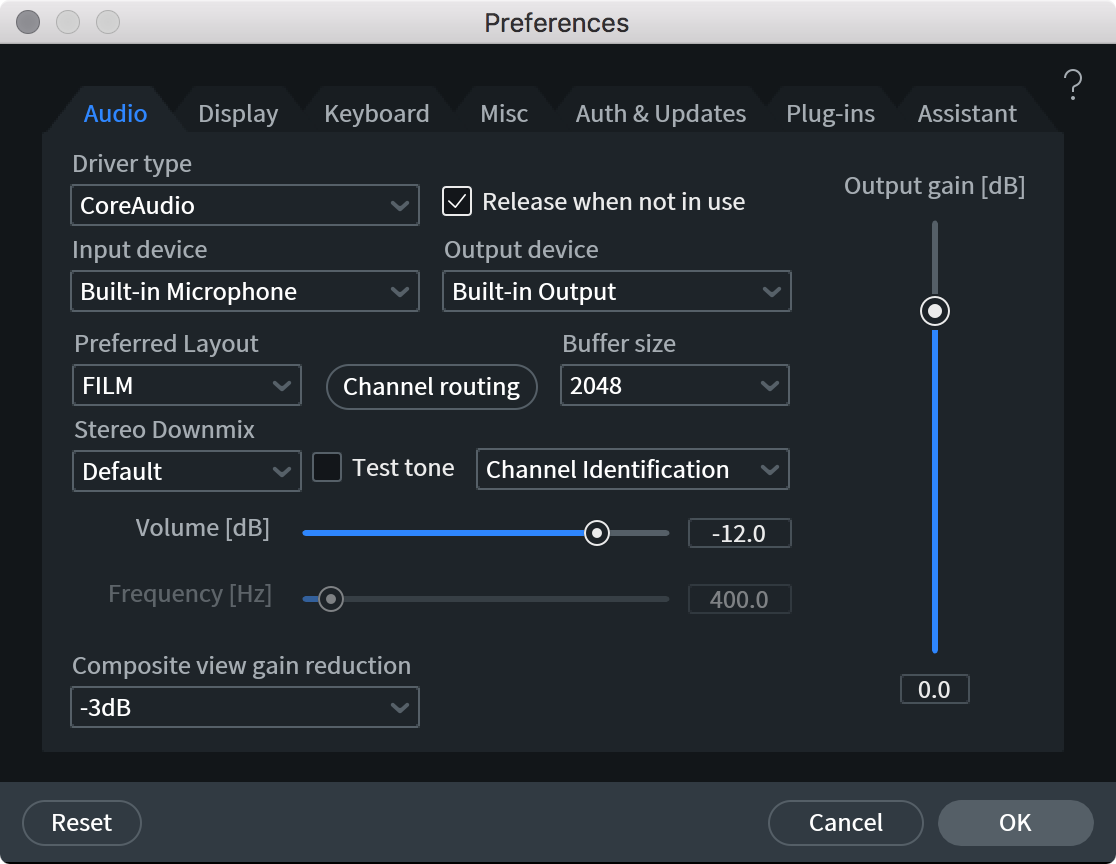

Audio(オーディオ)

注

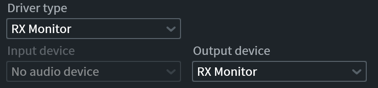

- ハードウェアによっては、オーディオクリップをRX Connect経由でRXへ送る際にオーディオドライバーを占有する場合があります。 RX Connect経由でDAWからRXへ送出されたオーディオが聴こえない場合は、ドライバータイプにてオーディオドライバーをRX Monitorに変更してください。

- Driver Type(ドライバーの種類): 再生と録音に使用するサウンドカードのドライバーを選択します。

- Input/Output Device(入出力機器): RXの再生に使用する出力デバイス/サウンドカードを選択します。

- Buffer Size(バッファサイズ): 再生用バッファサイズです。一般的にこの設定値が低いとCPU負荷が増加し、高いと軽減します。状況に合わせて何通りか試し、システムに適合するサイズを見極めてください。

- Num Buffers(Numバッファ): 再生用サブバッファの数を設定します(Windows MMEのみ)。

- Composite View gain reduction(コンポジット表示のゲイン削減): コンポジット表示のタブ含まれる全てのクリップの出力をドロップダウンで設定された値だけ、非破壊的に削減します。

- Channel Routing(チャンネル・ルーティング): チャンネル・ルーティング画面が開きます。ASIO及びCore Audioドライバーを使用する際、またはマルチチャンネル出力ルーティングを構成する際は、このボタンをクリックすると、入出力のルーティングを構成することができます。

- Preferred Layout(推奨レイアウト – マルチチャンネルのみ): アプリケーションにマルチチャンネルファイルが読み込まれた際にデフォルトのチャンネル順列オプションを選択します(Advancedのみ)。

- Stereo Downmix(ステレオへダウンミックス – マルチチャンネルのみ): ステレオ音声出力機器を使用してマルチチャンネルファイルをモニターする際に、ステレオダウンミックス構成を選択します(Advancedのみ)。

ダウンミックスに関する注意点

- RXは保存時やエクスポート時のダウンミックスやアップミックスをサポートしません。ダウンミックスのオプションは、ステレオシステムでマルチチャンネルファイルを再生する際にのみ適用されます。

- RXは保存時やエクスポート時のダウンミックスやアップミックスをサポートしません。ダウンミックスのオプションは、ステレオシステムでマルチチャンネルファイルを再生する際にのみ適用されます。

- Configure Driver(ドライバー設定): 製造元のドライバー設定ダイアログを表示します。

- Release when not in use(不使用時にリリース): 再生停止時に自動的にオーディオ機器を停止します。RXからの再生の反応が十分出ない場合は無効にしてください。

- Test Tone(テスト用トーン): テスト用トーンジェネレーターはスピーカー、オーディオ・ハードウェア、そして作業環境のテストに有効です。プリセットのトーンやカスタム設定で周波数をセットしたトーン、そしてホワイトノイズやピンクノイズをテスト用の信号として使用できます。それに加え、チャンネル特定機能が左右のスピーカーの特定を可能にします。

- Enable(有効化): テスト用トーンを出力します。

- Type(タイプ): テスト用トーンのタイプを選択します。

- Volume(ボリューム): テスト用トーンの音量を設定します。

- Frequency(周波数): カスタム設定のテスト用トーンの周波数を設定します。

- Enable(有効化): テスト用トーンを出力します。

- Output Gain(出力ゲイン): 出力ゲインでRX 7オーディオエディターの再生レベルを非破壊的に調整します。

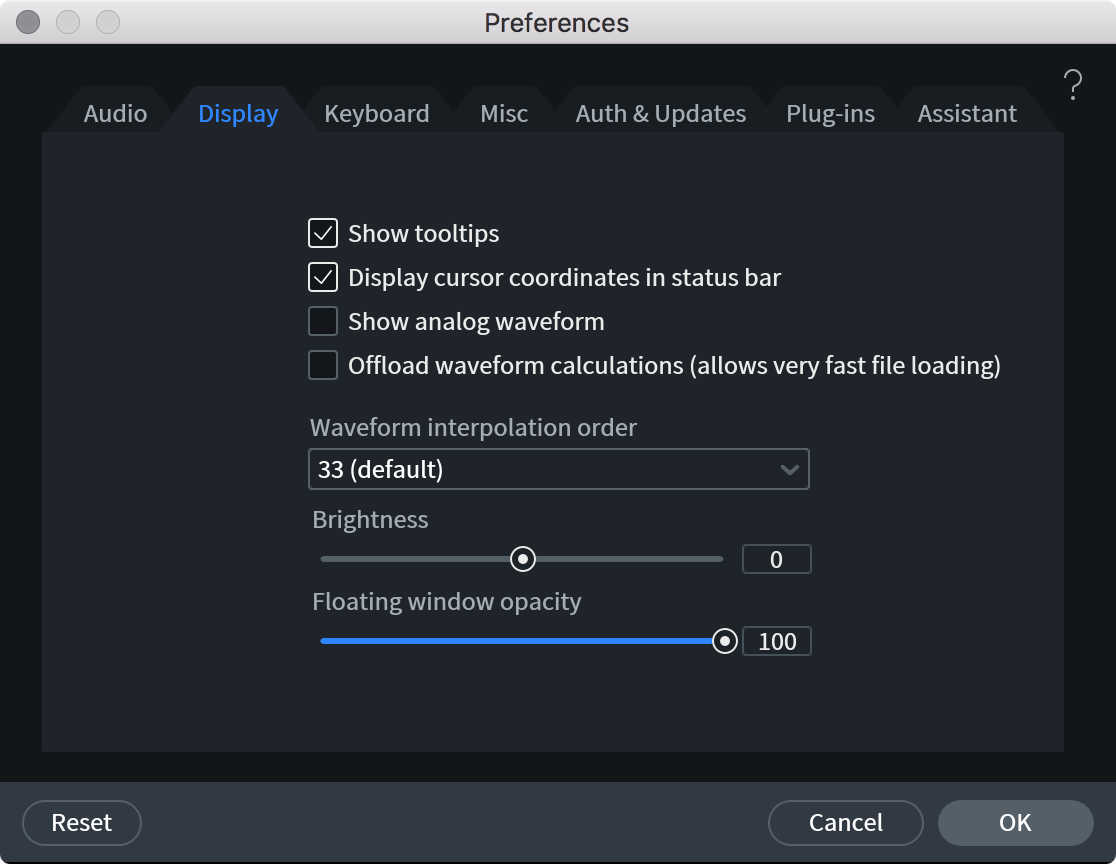

Display(表示)

- Show tooltips(ツールのヒントを表示): 有効にするとカーソルをRX上の各ボタンへ合わせた際にその機能に関する簡単の説明が表示されます。

- Display cursor coordinates in status bar(ステータスバーにカーソル位置を表示): 有効にすると、RXメイン画面右下のステータスバーに、カーソル位置の時間情報、周波数、そしてレベルが表示されます。

- Show analog waveform(アナログ波形を表示): デジタルのオーディオ信号が再生される際、信号はアナログに変換されます。アナログ信号のピーク値は、時としてデジタル信号のそれを上回ることがあり、これがアナログクリッピングの問題として顕在化する事があります。”show analog waveform” が有効化されていると、RXはアナログの波形をバックグラウンドで計算し、ピークに達した際は既存のデジタル波形の上からその箇所を赤でハイライトします。

注

- 極度にズームインされている状態では、RXは自動的にアナログ波形を表示します。

- 極度にズームインされている状態では、RXは自動的にアナログ波形を表示します。

- Offload waveform calculations(波形の計算をオフロード): 有効にするとRXによる波形表示がバックグラウンドで計算されます。これにより容量の大きいファイルの読み込みは早まりますが、その分RXによる波形表示は遅くなります。

- Waveform interpolation order(波形改変順序): 個別のサンプルが視認できるまでズーンインすると、RXは実際のデジタルサンプルと共にサンプルされていないアナログの波形を表示します。この設定はサンプルされていない部分の表示精度をコントロールします。数値が高いとより正確なアナログ波形が表示されますが、CPU負荷は高まります。

- Brightness(輝度): RXインターフェースの輝度を調節します。ディスプレイ環境に合わせて輝度を変更してください。

- Floating window opacity(浮動ウィンドウの不透明度): ここではRX上の浮遊画面の不透明度を調節します。これはスペクトログラム/波形画面を完全に阻害することなく画面上でモジュールの調節などを行いたい際に便利な機能です。

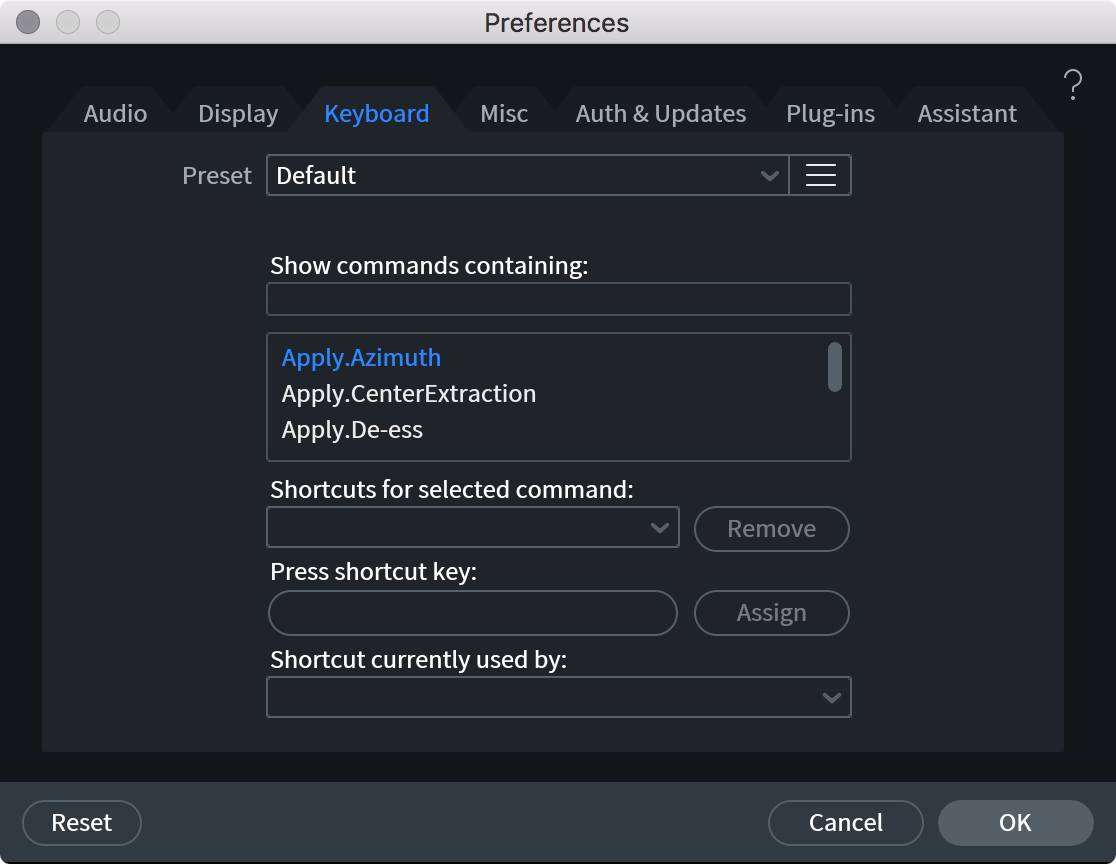

Keyboard(キーボード)

キーボードショートカットのカスタマイズ

RXにはデフォルトのキーボードショートカットが存在しますが、これらは好みに応じてカスタマイズする事が可能です。

RXで使用できるデフォルトのキーボードショートカットの詳細については、キーボードショートカットガイドの章を参照してください。ガイドを参照することにより、カスタマイズしたいキーコマンドが“Show commands containing”フィールドにて迅速に検索できます。

- Presets(プリセット): このツールでキーアサインのグループを保存します。

- Show commands containing(コマンドを表示): 割り当てたいショートカットのコマンドを検索します。

- Shortcuts for selected command(ショートカット割当て済みコマンド): 上記メニューで選択されたコマンドに対して既にショートカットがアサインされているものが表示されます。

- Remove(削除): コマンドに対して割り当てられたショートカットを解除します。

- Press Shortcut Key(ショートカットキーを押す): 新しいショートカットを割り当てます。メニューよりコマンドを選択し、このフィールドをクリックした上で、割り当てるキーまたはキーの組み合わせを押してください。

- Assign(アサイン): 入力されたキーストロークを現在のコマンドに割り当てます。このボタンをクリックすると、ショートカットは現在のコマンドに対してのみアサインされます。

- Shortcut key currently used by(既存ショートカット): 既にショートカットが割り当てられたコマンドの一覧を表示します。

WindowsにおけるAltキーの利点

Windowsシステムではデフォルトで、’Alt + 文字キー’によりその時に開いているアプリケーションで符合するメニューが開きます。例えばRX使用中にAlt + Vを押すと、RXのViewメニューのドロップダウンが表示されます。デフォルトでは、RXのショートカットはこれらと重複しておりませんが、Alt + Vに対し別のコマンドを割当て、Viewメニューとの優先順位を入れ替える事は可能です。

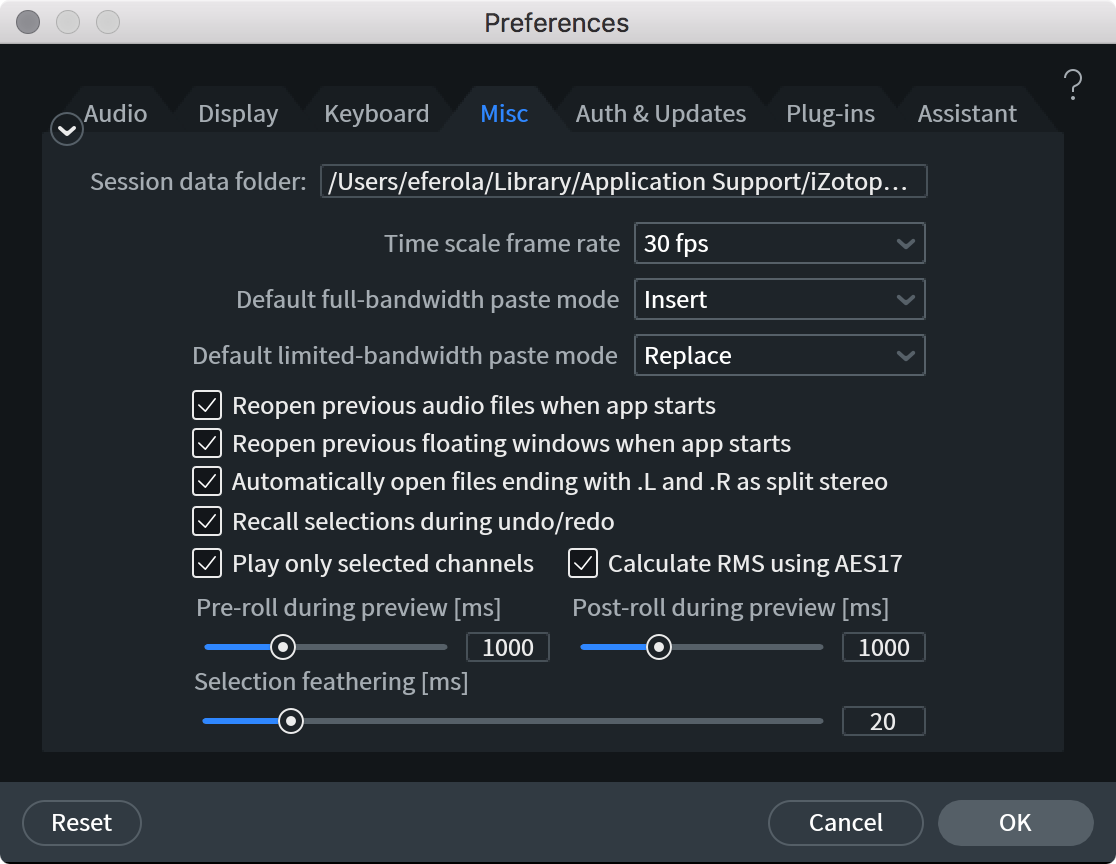

Misc(その他の設定項目)

- Session data folder(セッションデータ・フォルダ): RXの一時的なセッションデータの保存先が選択できます。これにより、取り消し作業やセッションの再読み込みが可能となります。大容量を必要とする場合がありますので、空き容量の大きいドライブの使用が望まれます。

- Time scale frame rate(時間尺度とフレームレート): RXがフレーム表示に設定されている際のルーラーのフレームレートを決定します(Viewメニュー、あるいは時間ルーラーを右クリックすると設定変更が可能です)。標準的なフレームレートから選択するか、あるいは枠内をクリックして数値を直接入力してください。

- Default full-bandwidth paste mode(全帯域幅のペーストモード): これは、RX上で全帯域幅のオーディオをペーストする際の動作を設定する項目です。Insertは割り込む形で挿入され、Replaceは上書きし、Mixは既存のオーディオに混ぜ合わせます。

- Default limited-bandwidth paste mode(限定幅のペーストモード): 上記と同様の設定項目ですが、こちらはオーディオの選択範囲が全帯域に及んでいない場合の動作を設定します。

- Reopen previous audio files when app starts(アプリケーション起動時に直近のオーディオファイルを再度開く): ここが有効の場合、RXは最後にアプリケーションが閉じられた際に開いていた全てのファイル(編集、処理、取り消し履歴を含む)を起動時に開きます。ここが無効になっていると、RXオーディオエディターはデフォルト状態(ファイルが一切読み込まれていない状態)で起動します。

- Reopen previous floating windows when app starts(アプリケーション起動時に前回の浮遊画面を全て開く): ここが有効の場合、最後にアプリケーションが閉じられた際に表示されていた全て浮遊画面が、次回アプリケーション起動時に再び表示されます。

- Automatically open files ending with .L and .R as split stereo(自動的にスプリットステレオとして開く): このオプションを使用する事により、拡張子が(.L及び.R)または(.1及び2)となっているモノファイルをモノあるいはスプリットステレオをとして開く事ができます。

- Recall selections during undo/redo(取り消し/やり直し時に範囲選択を再読み込み): これが有効の場合、RXはリージョンの選択を取り消し履歴に保存します。取り消し履歴をブラウズする際、オーディオと共にリージョンの選択も保存されます。

このオプションを無効化する利点

- ここを無効にしておくと、その時の選択範囲を無効にせずに取り消し履歴を比較する際などに便利です。

- ここを無効にしておくと、その時の選択範囲を無効にせずに取り消し履歴を比較する際などに便利です。

- Play only selected channels(選択チャンネルのみ再生): これが有効の場合、単一のチャンネルのみ選択されている状態で再生をすると、それ以外のトラックはミュートされます。

- Calculate RMS using AES-17(AES-17を使用の上、RMSを計算): レベルメーター、波形の数値、そしてレベラーモジュールにて、Uses the AES-17 1998基準を使用の上、RMSの計算(この場合、0 dBがフルスケールのサイン波)をします。0 dBをRMSのフルスケールのスクエア波として計算するオプションもあります。これらのオプションの差異は3 dBとなります。

- Pre- and Post-Roll during preview(プレビュー時のプリ/ポストロール – ミリ秒): 各モジュールで試聴をする際のプリロールまたはポストロール時間を設定します。

- Selection Feathering(範囲選択のフェザリング – ミリ秒): 処理に際し、処理されたオーディオと未処理のオーディオのクロスフェードを可能にします。微細な編集が必要とされる場合はここを0に設定してください。

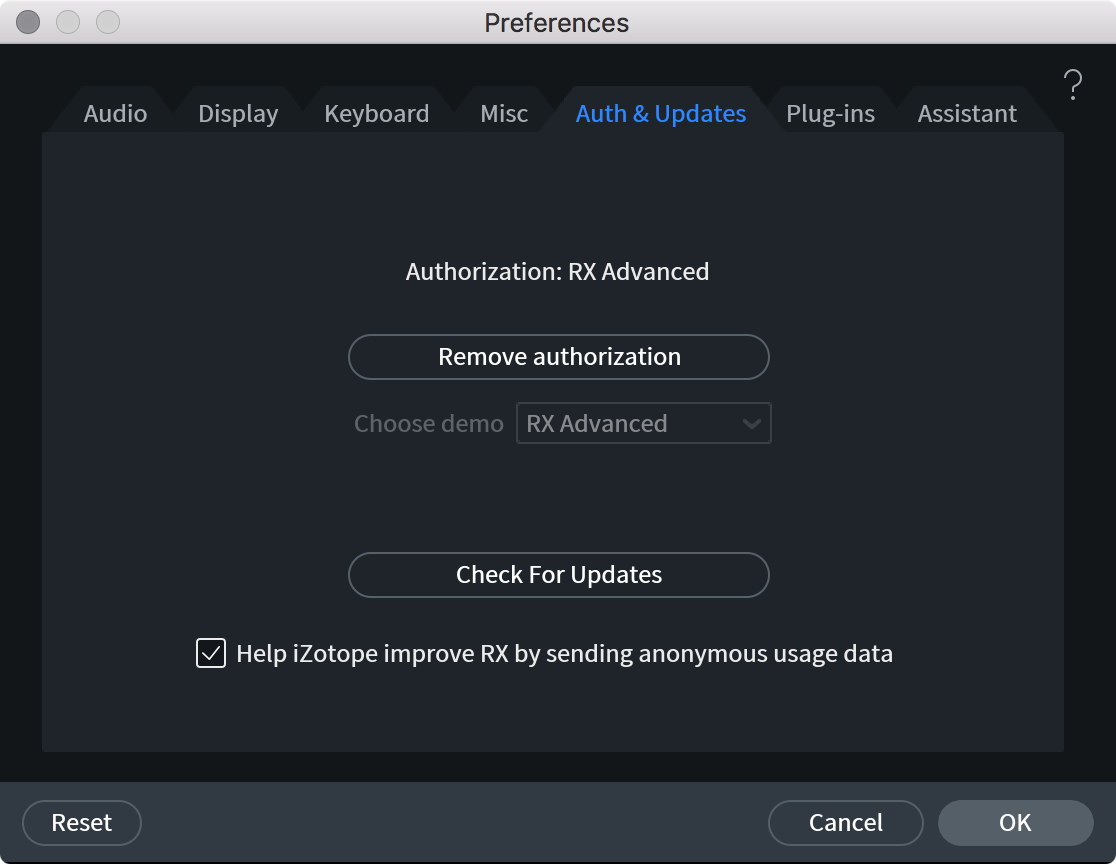

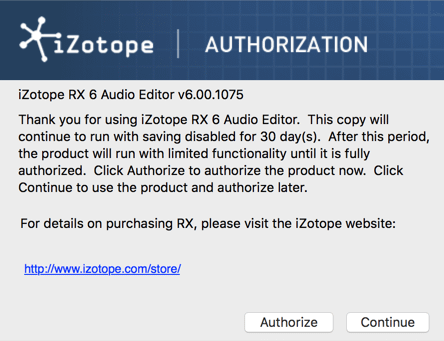

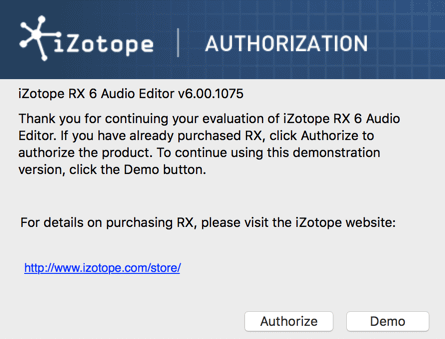

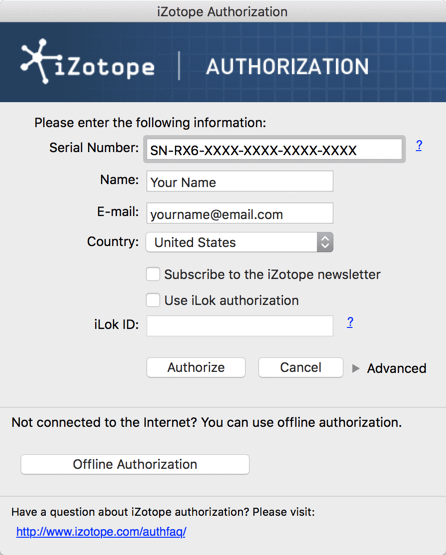

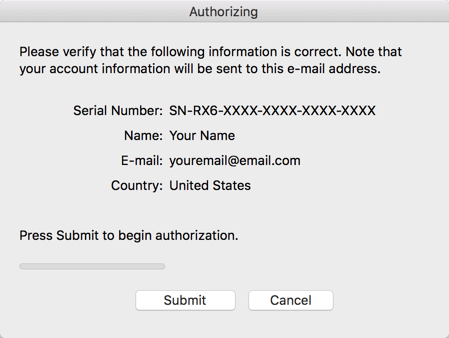

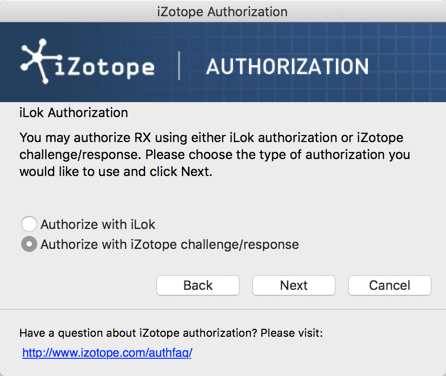

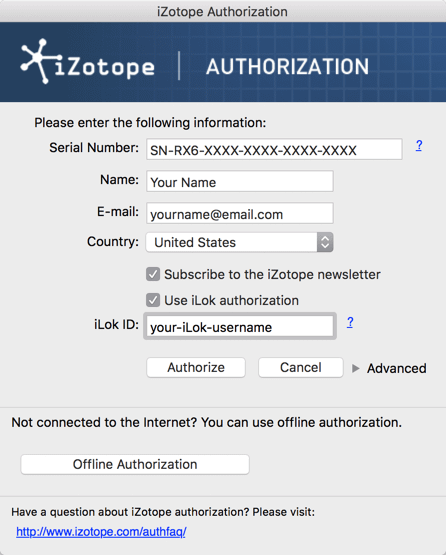

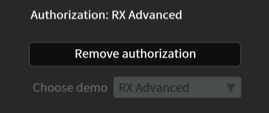

Auth & Updates(オーソリゼーションとアップデート)

このタブには、RXのオーソライズとデオーソライズに関するオプションが用意されています(詳細はオーソリゼーションの章を参照)。iZotopeアップデーターを起動し、アップデーターが自動的にアップデートの有無を確認する頻度を設定することもできます。

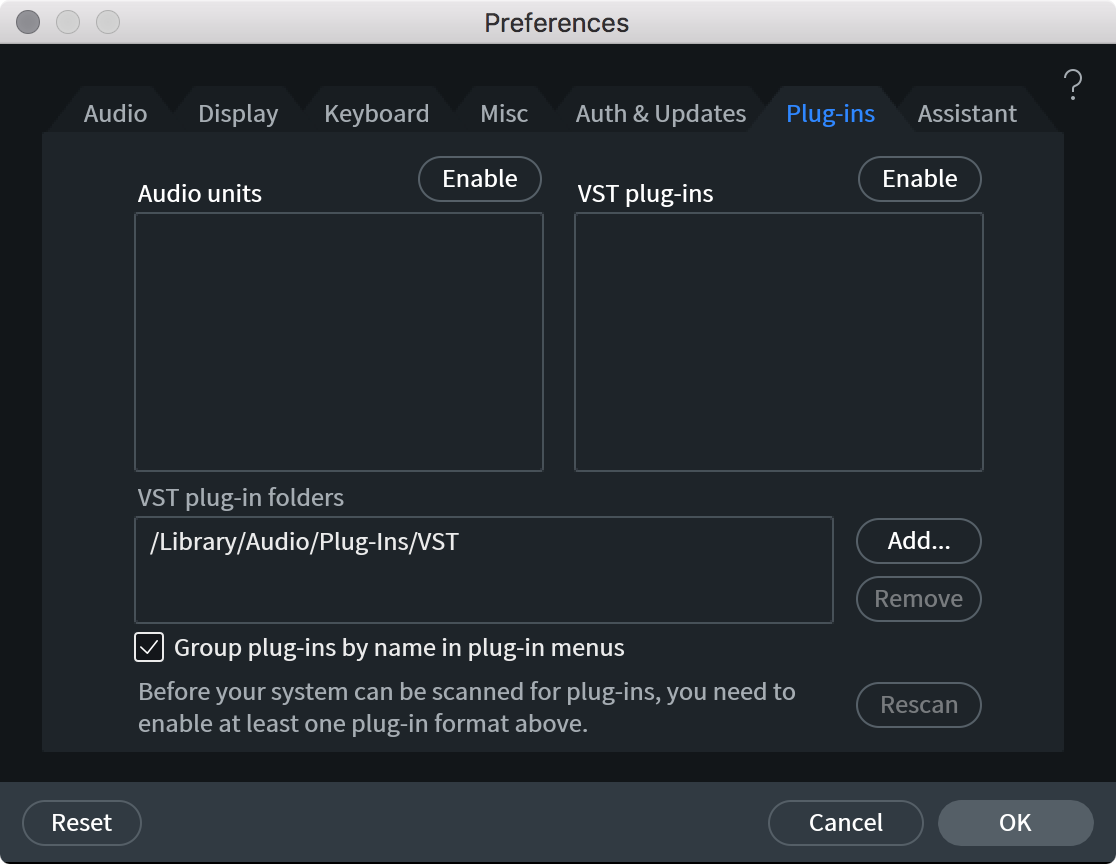

Plug-ins(プラグイン)

RX 7オーディオエディターは、“Plug-in”モジュールに対し、以下のプラグイン形式での使用をサポートします:

- VST2: Windows及びMac

- AU (AudioUnit): Macのみ

- DirectX: Windowsのみ

- Plug-inリスト: RXエディターの“Plug-in”ホストモジュールで使用するためにスキャンされたプラグインの一覧です。

- Enable(有効化): RXオーディオエディターで使用するプラグイン形式を有効化します。これにより、バックグラウンドで行われるプラグインのスキャンがトリガーされます。

- Disable(無効化): プラグイン形式を無効にします。これを実行すると、スキャンされたプラグインから該当する形式の物が除外されます。再度有効にすると、RXが再びそのプラグイン形式をスキャンします。

注

- 何かしらの理由でスキャンが失敗した場合、トラブルシュートをし易くするため、そのプラグインの名称には拡張子(例:[Crashed]または[Failed])が付けられます。

- 何かしらの理由でスキャンが失敗した場合、トラブルシュートをし易くするため、そのプラグインの名称には拡張子(例:[Crashed]または[Failed])が付けられます。

- VST plug-in folders(VSTプラグインフォルダ): カスタムのVST2プラグインフォルダの追加、または削除ができます。RXはデフォルトでシステムのVST2プラグインフォルダを使用します。任意のディレクトリにあるVST2プラグインを使用する場合は、このオプションを使用の上、VST2プラグインがスキャンされていることを確認してください。

プラグインスキャン時のサブフォルダに関する注意点

- RXはこのフォルダ内のサブフォルダの第一レベルまでスキャンします。もし、スキャンしてもプラグインが表示されず、そのフォルダがサブフォルダに格納されている場合は、もう一つ前の段階にフォルダを動かしてみてください。

- RXはこのフォルダ内のサブフォルダの第一レベルまでスキャンします。もし、スキャンしてもプラグインが表示されず、そのフォルダがサブフォルダに格納されている場合は、もう一つ前の段階にフォルダを動かしてみてください。

- Group plug-ins by name in plug-in menus(名称でプラグインをグループ): ここが有効の場合、RXはプラグインメニューのプラグインを名前で(通常は製造元の名称で)グループ化します。ここが無効の場合、単純にアルファベット順で表示されます。

- Rescan (再スキャン): RXがプラグインに不安定性を検知すると、そのプラグインはブラックリストとなり、開けなくなります。このオプションを使用すると、RXのブラックリストは解除され、インストールされた全てのプラグインを再スキャンしますので、RXのアップデート、あるいはプラグイン側のアップデートで問題が解消した場合などにお使いください

Assistant(アシスタント)

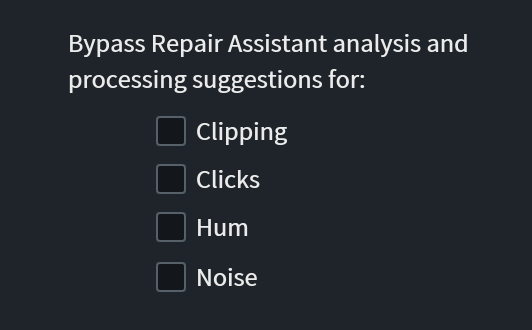

Bypass Repair Assistant analysis and processing suggestions for(リペア・アシスタントによる分析と処理提案の際にバイパス): リペア・アシスタントが選択範囲を分析する際に定義する一般的なオーディオの問題を取捨選択します。このリスト上のオプションがチェックされていると、それに関するオーディオの問題は分析と処理提案から除外されます。オプションは次の通りです: Clipping(クリッピング)、Clicks(クリック)、Hum(ハム)、及びNoise(ノイズ)。

Composite View [STD & ADV]

概要

RXオーディオエディターのコンポジット表示機能を使用すると、全てのアクティブなタブをひとつの“複合”タブにまとめることができるので、複数のファイルに対し、同じ処理を同時に適用する際などに便利です。コンポジット表示は、スペクトラル編集機能の反復的な作業を実行する際に、効率性を向上させる上で価値のあるツールとなります。

ワークフロー

コンポジット表示モードにするには、Enter Composite Viewボタンをクリックします。

コンポジット表示での作業を終えた後は、Exit Composite Viewボタンをクリックして個別のトラックの作業に戻ります。

重要な注意事項

- コンポジット表示は、大量エディターとして設計されたものであり、ミックスを意図した機能ではありません。 最大16ファイルまでコンポジット表示で一纏めにすることができます。

- コンポジット表示では、全てのファイルは同じポイントから始まるものと見做します。

シグナルジェネレーターを使用して無音を挿入

- コンポジット表示で一纏めにする前に、必要に応じ、シグナルジェネレーターを使って無音を挿入するか、あるいは編集作業により、開始時間を調整できます。

- コンポジット表示で一纏めにする前に、必要に応じ、シグナルジェネレーターを使って無音を挿入するか、あるいは編集作業により、開始時間を調整できます。

- サンプルレート: コンポジット表示を使用するには、全てのファイルのサンプルレートは同一である必要があります。

再サンプルモジュールを使用してサンプルレートを変換

- 再サンプルモジュールを使用すると各ファイルのサンプルレートを合わせることができます。

- 再サンプルモジュールを使用すると各ファイルのサンプルレートを合わせることができます。

- スペクトログラム表示: コンポジット表示では、コンポジットタブにまとめられた全てのファイルが合算された状態で、スペクトログラム/波形画面に表示されます。個別のファイルの表示を確認する際は、コンポジット表示を終了してください。

- 編集と処理: コンポジット表示で実行された全ての処理と編集は、全トラックに適用されます。

- 取り消し: コンポジット表示で行われた編集を個別のトラックで元に戻すには、コンポジット表示を終了した上で、取り消し履歴を使用して、個別のファイルに対する変更を取り消します。

- 再生: コンポジット表示では、コンポジットタブにまとめられた全てのファイルを再生します。

- 個別のタブのチャンネル選択の状態は、コンポジット表示の再生や処理においては無視されます。

- 個別のタブのチャンネル選択の状態は、コンポジット表示の再生や処理においては無視されます。

- マーカーとリージョンはコンポジット表示ではサポートされません。

- 設定比較機能はコンポジット表示ではサポートされません。

- コンポジット表示でのブリード除去の使用は推奨されません。

Batch Processing(一括処理)

概要

Batch Processing(一括処理)画面ではカスタムの一括処理作業環境を作成し、複数のファイルに対し同様の処理工程を一括で適用する事で、作業時間を大幅に短縮することができます。複数の一括処理作業をバックグラウンドで同時に並列させることができますので、RAオーディオエディターでほかのタスクを実行しながら一括処理作業を行うことができます。

一括処理画面は以下の方法で表示できます:

- RXオーディオエディターの”Window(画面)“メニューへナビゲートし、”Batch Processing(一括処理)“を選択します。

- デフォルトのキーボードショートカット(MacはCommand+B、WindowsはCtrl+B)でも一括処理画面を開くことができます。

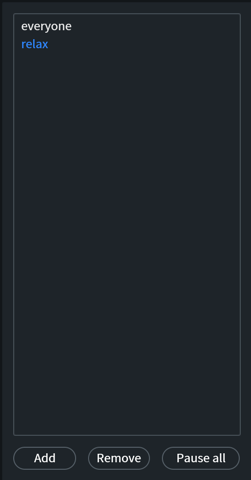

一括処理のJobリスト

一括処理のJobリストでは、一括処理作業に対する追加、名称変更、削除、そして作業の一時停止が行えます。

Add(追加)

新規で一括処理作業を追加します。追加されたJobはリストの末尾に表示されます。

Rename(名称変更)

一括処理作業の名称はカスタマイズできます。名称を変更したいJob名をダブルクリックし、テキスト編集ボックスにて名称を入力した上で、EnterまたはReturnキーを押して変更を更新します。

Remove(削除)

Jobを選択した上でRemove(削除)ボタンをクリックすると、そのJobをリストから削除することができます。

Pause All(全て一時停止)

一括処理作業は並列して実行することができます。全てのアクティブな作業は一括処理のJobリストの下にあるPause all(全て一時停止)ボタンをクリックする事で、一時停止することができます。

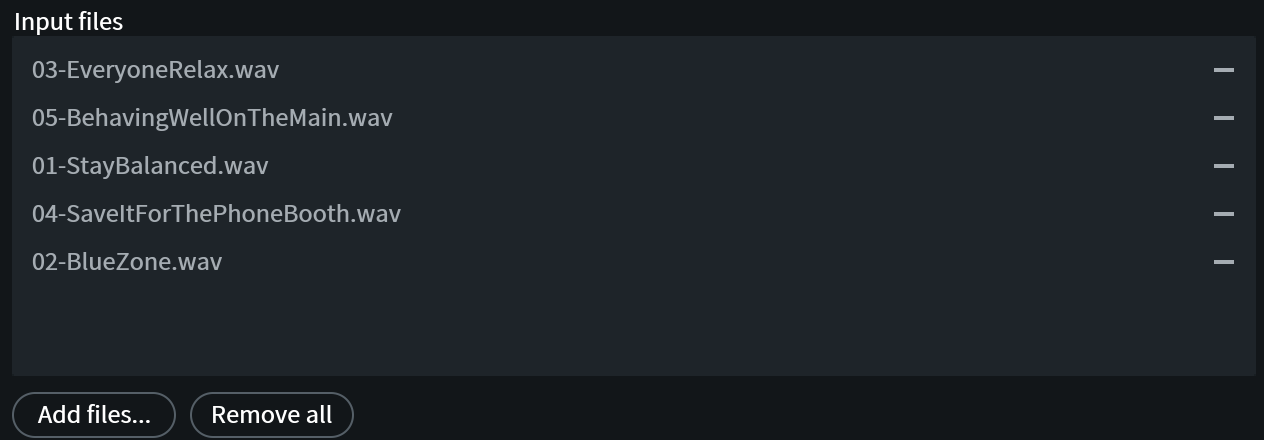

Input Files(ファイル入力)

ファイル入力パネルでは、選択された一括処理作業に対し、ファイルの追加と削除を行えます。

Add Files(ファイルを追加)

以下の何れかの方法で、選択中の一括処理作業へファイルを追加することができます:

- Input files(ファイル入力)パネル下にあるAdd files…(ファイルを追加)ボタンをクリック。

- ファインダー(Mac)またはウィンドウズ・エクスプローラー(Windows)から一括処理画面のファイル入力パネルへファイルをドラッグ&ドロップ。

ヒント

ファインダーまたはウィンドウズ・エクスプローラーからファイルを選択する際にCommandキー(Mac)またはctrl キー(Windows)を押すと、同一フォルダから複数のファイルを追加することができます。

Remove files(ファイルの削除)

選択された処理作業にて、ファイル入力リスト内のファイル名の右にある”-“ボタンをクリックすると、そのファイルを削除することができます。

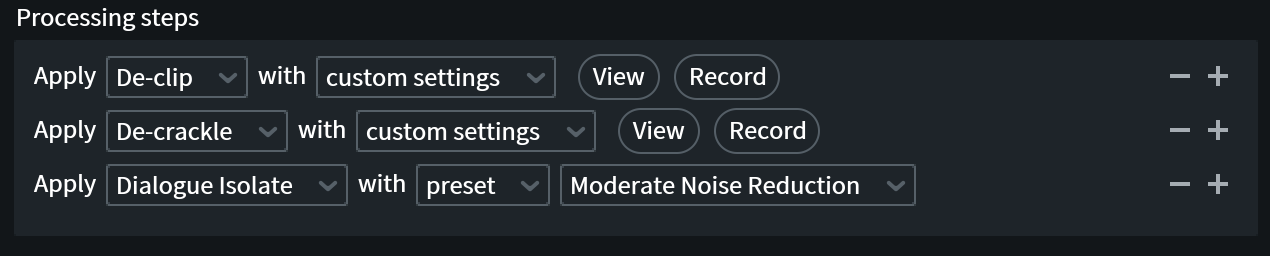

Processing Steps(処理工程)

処理工程パネルでは、選択された一括処理作業に対する作業工程の追加、削除、及びカスタマイズを行うことができます。

Add Steps(工程を追加)

+ボタンをクリックして処理チェーンに新規工程を追加します。

Remove Steps(工程を削除)

-ボタンをクリックして処理チェーンから該当する工程を削除します。

Customize Settings(設定をカスタマイズ)

各作業工程には、処理を実行するモジュールを選択し、関連する設定項目を構成するオプションが設けられています。

Module Selection Menu(モジュール選択メニュー)

左端のドロップメニューから処理を実行するモジュールを選択します。

Custom Settings/Preset(カスタム設定/プリセット)

モジュール設定のソースを選択します:

Custom settings(カスタム設定): これが選択されると、該当するモジュール画面のその時の設定に基づいた設定となります。カスタム設定が選択されると、”View(表示)”と”Record(記録)”ボタンが表示されます。処理を適用する上で、設定は記録される必要があります。

- View(表示): 選択されたモジュール画面を開きます。

- Record(記録): 該当する工程を処理するため、選択されたモジュールのその時の設定をキャプチャします。

Preset(プリセット): ここが選択されると、カスタム設定/プリセットメニュー右に表示されたドロップダウンメニューにて選択されたプリセットに基づいた設定になります。

Output Options Panel(出力オプションパネル)

このパネルでは、処理済みファイルの保存先の指定、ファイル名の変更、そして選択された一括処理作業の出力ファイル形式の構成を行うことができます。

File Location(ファイルの保存場所)

以下のオプションがあります:

- Original file’s folder(オリジナルファイルのフォルダ): 処理ファイルをオリジナルファイルと同じディレクトリへコピーします。

- Choose folder…(フォルダを選択): 表示されるシステムダイアログから処理ファイルの保存先を選択します。

File Naming(ファイルの名称変更)

- Modify file name(ファイル名を変更): 選択されていると、ファイル名を変更するオプションが表示されます。

- ファイル名の先頭か末尾に日付と時間を追加。

- ファイル名の先頭か末尾に任意のテキストを追加。

- ファイル名の先頭か末尾に日付と時間を追加。

- Keep same file name(同じファイル名を維持)

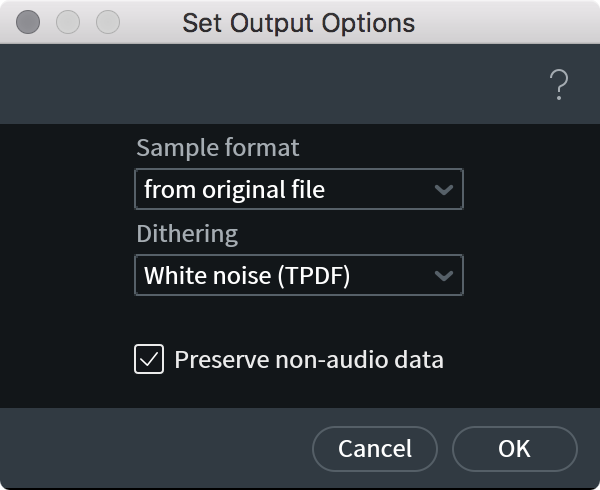

File Format(ファイル形式)

出力ファイル形式を選択し、選択されたファイル形式に沿ってオプション項目(ビットレート、品質など)を設定します。

選択可能なファイル形式:

- WAVE

- Broadcast Wave (BWF)

- AIFF

- FLAC

- Ogg Vorbis

- mp3

ファイル形式のオプション項目は、”Set Output Options…(出力オプションを設定)” ボタンをクリックすると構成できます。

Duplicate Processing Steps(処理工程のコピー)

選択されている一括処理作業と同じ処理工程を作成します。

注

オリジナルのJobにある入力ファイルは、コピーされた一括処理作業にはコピー*されません*。

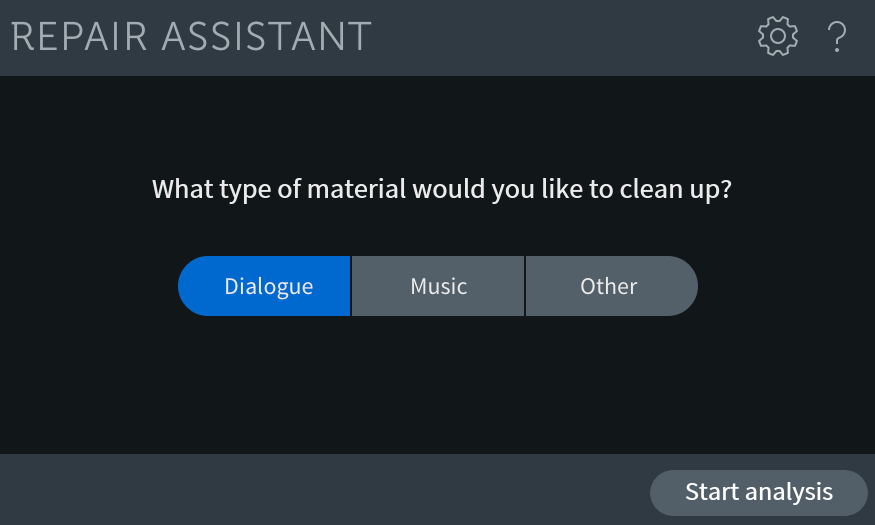

Repair Assistant(リペア・アシスタント)

概要

Repair Assistant(リペア・アシスタント)は、選択範囲の一般的なオーディオ問題を分析して特定するよう設計されており、問題解決に繋がり得る調整可能な3種類の処理チェーンを作り出します。

リペア・アシスタントはRXオーディオ・エディターに搭載される機能です。リペア・アシスタントを使用するには、アクティブなファイルタブにて範囲選択し、RXオーディオ・エディター画面右上角にあるリペア・アシスタントボタンをクリックします。

リペア・アシスタントの選択範囲

リペア・アシスタントは選択範囲の全帯域から問題を検知するように設計されています。分析を開始する際、周波数帯の限定された範囲選択であっても(ブラシ範囲選択など)、その時の選択範囲の全帯域が分析の対象となります。リペア・アシスタント使用後は、範囲選択の状態は維持されます。

Source Type(ソース種類)の選択

リペア・アシスタント画面にはソース種類を選択する箇所があります。これは作り出される処理チェーンの種類に影響を与えるほか、ノイズ量の測定の分析に使用され、処理チェーンのコンポーネントと設定を決定します。

選択肢は以下の通りです:

- Dialogue(ダイアログ)

- Music(音楽)

- Other(その他: ダイアログと音楽の両方を含むソースなど)

ソース種類選択後は、”Start analysis(分析開始)”ボタンをクリックして分析を開始します。

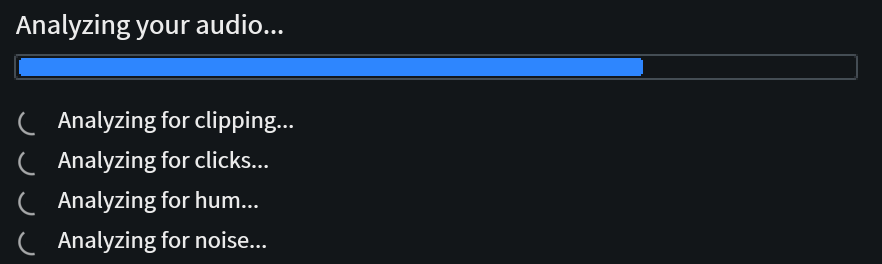

オーディオの分析

使用中、リペア・アシスタントは以下の問題について分析を進めます:

- クリップ

- クリック

- ハム

- ノイズ

リペア・アシスタントの環境設定

分析において上記のカテゴリーの何れかをバイパスしたい場合は、リペア・アシスタント画面右上角にあるギアボタンをクリックし、環境設定画面を開きます。

RXの環境設定メニューに関する詳細は環境設定の項をご参照ください。

問題が検出されない場合

4つのカテゴリーに関連した問題が検出されない場合、リペア・アシスタントは分析時に選択されたソース種類に応じ、3種類の基本的なクリーンアップ用処理チェーンを作り出します。

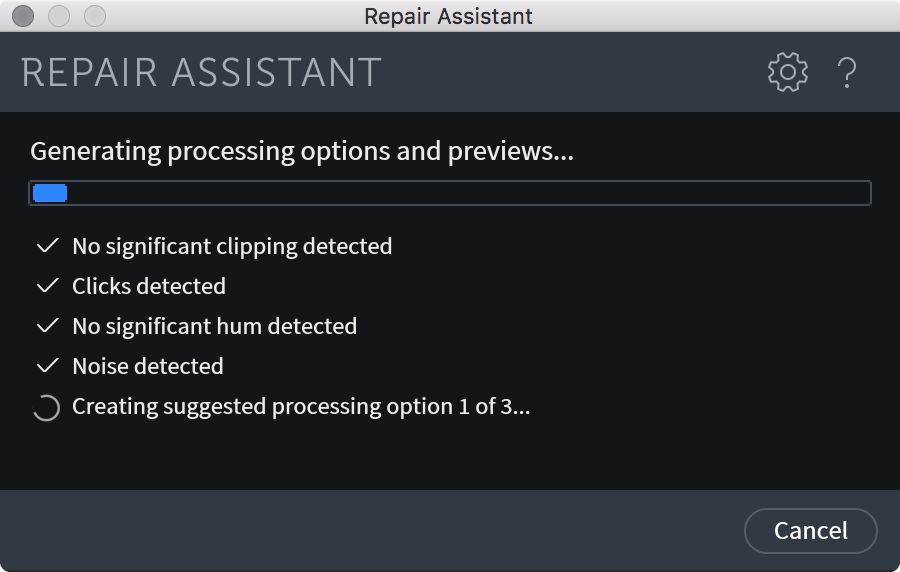

処理チェーンの作成

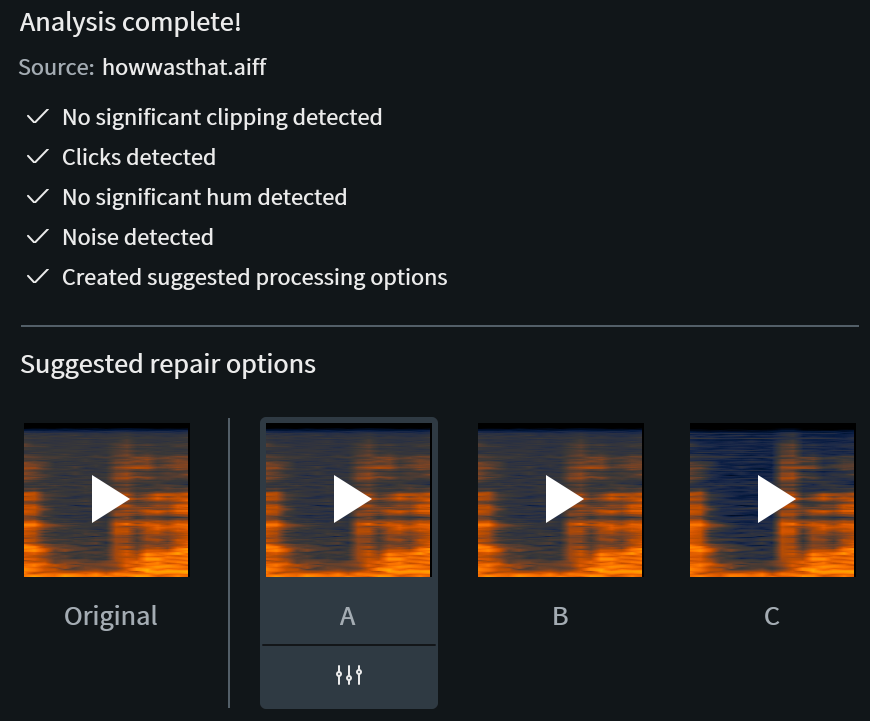

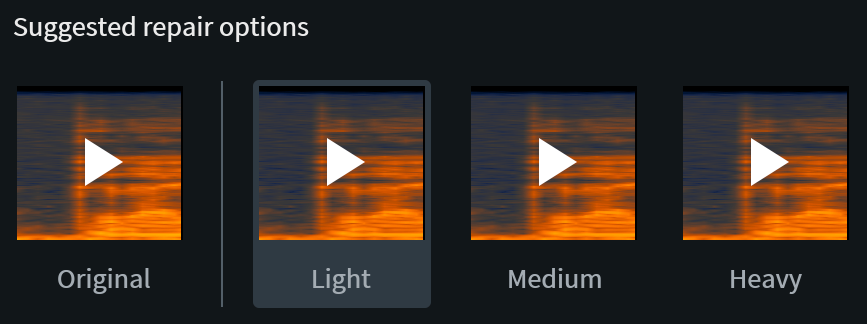

分析後、リペア・アシスタントは分析時に得た情報を基に、3種類の処理チェーンを作成します。

試聴の準備が整うと、リペア・アシスタント画面は更新され、オリジナルのオーディオの再生ボタンと、3種類の処理チェーンの試聴ボタンが表示されます。

各処理チェーンには分析情報を元にしたモジュールが配置されます。例:クリップ・スレッシュホルド(該当する場合)、ノイズプロフィール(該当する場合)、基本ハム周波数(該当する場合)、など。

処理チェーンの試聴

処理チェーンの試聴は、リペア・アシスタント画面の再生ボタンをクリックすることで行えます。試聴再生は分析された選択範囲内の10秒間に限定され、選択範囲が10秒に満たない場合は、更に短くなります。それぞれの処理チェーンの試聴には同じ箇所の10秒間のオーディオが使用されます。

未処理のオリジナルのオーディオは、3つの試聴ボタンの右側より10秒間試聴できますので、処理の前後を比較する上で便利です。

各試聴ボタンの背後に表示されるスペクトログラム・ディスプレイは、視聴する10秒間のオーディオを処理後のスペクトログラムで表したものです。

処理チェーンのヒント表示

処理チェーンボタンの上にマウスを移動させると、その処理チェーンオプションに含まれるモジュールのリストがヒント形式で表示されます。

強度バリエーション

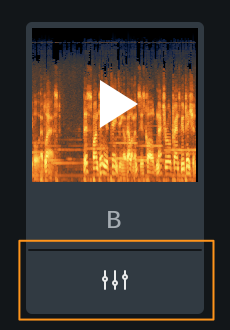

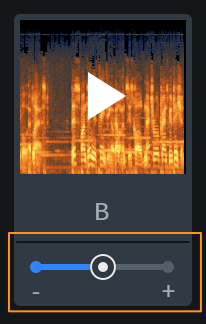

RX Standard及びAdvancedでは、リペア・アシスタントは各処理チェーンに対し、追加で2種類の強度バリエーションが作成されます。特定の処理チェーンに対する強度バリエーションを作成する際は、試聴スペクトログラム表示真下にあるボタンをクリックしてください。

強度バリエーションボタンをクリックすると、リペア・アシスタントは強度バリエーションに対する試聴の準備を始めます。強度可変試聴の準備が整うと、スライダーが表示されます。

強度可変スライダーを使用すると、処理チェーンを変えずにその設定値を調整することができます。

RX Elementsの強度バリエーション

RX Elementsでは、リペア・アシスタントの各処理チェーンにて強度可変スライダーを使うことはできません。その代わり、リペア・アシスタントにより作成される3種類の処理チェーンオプションは、同一処理チェーンで強度設定のことなるものになります。

レンダリング

選択範囲に対してリペア・アシスタントの処理チェーンを適用する際は、リペア・アシスタント画面にて処理オプションを選択した上で画面右下にあるRenderボタンをクリックします。

モジュールチェーンとして開く

“Open as Module Chain”機能は作成された処理チェーンをモジュールチェーンのプリセットとして保存できる機能であり、レンダリング前に作成された設定を変更することもできます。モジュールチェーンで処理チェーンを開くには、必要な処理チェーンのオプションを選択し、リペア・アシスタントのフッター部分にあるOpen as Module Chainボタンをクリックします。

一般的なRXモジュールの操作項目

iZotope RXはプロセッシングの幅を広げるべく、多くのオプションを取り揃えております。殆どのRXモジュールには、あらゆる状況に対応すべく色々なアルゴリズムから成る複数のプロセッシングモードが搭載されております。

RXの試聴と設定の比較モードを把握すると、RXのパワフルなプロセッシングモードを使用する上での手助けとなります。

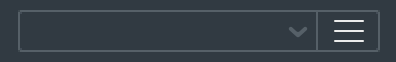

Presets(プリセット)

RXオーディオエディターの各モジュールにはプリセットメニュー機能が搭載されており、ファクトリープリセットやユーザーによりカスタマイズして保存したプリセットを選択することができます。RXオーディオエディターのモジュールに保存されたプリセットは、全て該当プラグインでも開くことができます。

- Add Preset: 新規プリセットを作成します。

- Remove Preset: ドロップダウンのリストより既存のプリセットを削除します。

- Rename Preset: プリセット名を変更します。

- Set Preset Shortcut: プリセットに対しキーボードショートカットを割当て、モジュール間の設定変更を迅速化します。

- Import Preset: 別のユーザ、または別のコンピューターに保存されたプリセットをインポートします。

- Reload Preset: プリセットのディレクトリを再スキャンし、使用可能なプリセットのリストをリフレッシュします。

- Explore Preset/Reveal Presets in Finder: Windows ExplorerまたはFinder画面にて、ディスク上のプリセットの保存場所が表示されます。

プリセットは以下のディレクトリに保存されます:

- Windows: C:\Documents and Settings\username\My Documents\iZotope\RX 7\Presets

- Mac: ユーザ名/Documents/iZotope/RX 7 Audio Editor/Presets/

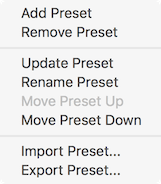

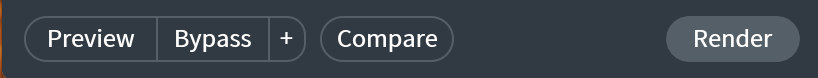

モジュールのフッター操作項目

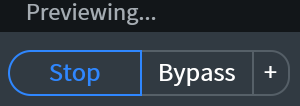

Preview(試聴)

殆どのRXモジュールにはモジュール画面下方に試聴機能が搭載されます。幾つかのモジュールでは、処理特性により、試聴機能はサポートされませんが、その場合は、設定比較機能(後述)を代替として使用することができます。

試聴をすることにより、処理を実行したり、実行した処理を取り消したりすることなく、望み通りの結果が得られるまで操作項目を調整することができます。

試聴はアクティブな選択範囲に適用されますが、範囲指定されていない場合は、その時のプレイヘッド位置から試聴の再生が始まります。トランスポートでループが有効になっていると、試聴も再生がループします。

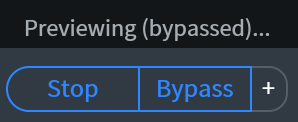

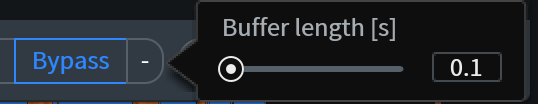

- PREVIEW(プレビュー) [Shift-Space]: これにより選択されたオーディオに対してモジュールの設定を反映させたレンダリング前の試聴を行います。プレビューの最中にモジュールの設定を変更する事ができます。設定の変更が適用されるタイミングはプレビューのバッファ設定によります。殆どのモジュールはプレビューバッファが0.5秒に設定されていますが、これは後述の通り、Preview OptionsのPreview Buffer Lengthにて変更可能です。

- BYPASS(バイパス) [Shift-B]: 試聴時にモジュール処理をバイパスします。

- Preview Options(プレビューオプション)[+]: 試聴時のバッファサイズを変更します。

ノイズ除去のB、C及びDアルゴリズムやクリック除去の最高品質設定のようにCPU負荷の多い状況では、RXはバッファ再生を行う事によりこれらのプレビューを行う事が可能です。

プレビューバッファの注

モジュール処理を試聴すると、試聴のレンダリングに際するアクティブなバッファ長がスペクトログラム/波形画面内で赤く表示されます。

Reduced Quality Preview Mode(低質試聴モード)

一部のモジュールは低品質のオーディションモードを使用します。 詳細は縮小プレビューモードのセクションを参照

プリロールとポストロール

エフェクトを試聴する際、冒頭にエフェクト処理されていない部分を聴くと役立つ事があります。エフェクトの有無を比較する上で違いが鮮明に分かります。

RXは試聴を行う際、デフォルトで選択範囲の冒頭と最後の1秒間だけ無処理のオーディオが再生される設定になっております。このプリロールとポストロールの設定はPreferences -> Misc画面で変更可能です。RXでは最長10秒間のプリロールとポストロールを挿入する事ができます。これはループのリージョンに対しても同様です。

プリロールまたはポストロールを無効にするには

プリロールとポストロールを無効化する場合はPreferences -> Miscタブにて0に設定してください。

ヒント

プリロールとポストロールはCtrl/Commandキーを押しながらプレイヘッドをセットすることにより手動で挿入する事ができます。再生点をセットし、該当するモジュールにてPreviewをクリックすると指定したポイントから試聴が始まります。

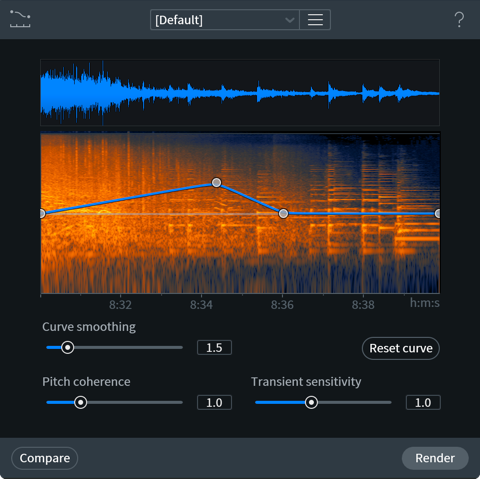

Compare(比較)

Compareツールは複数の設定を比較したい時に便利な機能です。使用するモジュールに対するベストな設定が直ぐに導きだされるとは限りません。Applyボタンの前にCompareボタンを使用する事により、何通りもの設定の組み合わせを隣り合わせで聴き比べる事ができます。

バックグラウンドで特定の設定の組み合わせが処理を行っている間に、別の設定を試す事ができます。このCompare Settingsツールを使いこなす事により、不必要な処理や取り消しが大幅に削減され、作業時間の短縮や効率アップに繋がります。

スペクトログラム及びスペクトラム・アナライザーにてその効果がそれぞれ視認できるのもCompare Settingsツールのもう一つの利点と言えます。

- Process Comparison List(処理比較リスト): 設定がCompare Settings画面へ送られると、デフォルトでは”Settings 1”、”Settings 2”という順列で新規アイテムのリストが作成されます。

- Preview(試聴): リスト上の設定値が反映された処理後のオーディオを試聴する際はPreviewをクリックします。

- View Settings(設定を表示): 処理比較リストで選択された設定の通りに操作項目をアップデートします。

- Remove(削除): リストからアイテムを削除します。

- Rename(名称変更): アイテムをより説明的な名称に変更します。

- Render(処理を適用): 選択されたアイテムの設定をオーディオファイルに適用します。

Reduced Quality Preview

概要

RXモジュールには、オーディオ処理に際し多大なレーテンシーが発生する物があります。通常、この高レーテンシーは、レンダリング前にモジュール設定を効果的に試聴することを阻害します。RXオーディオエディターでの試聴機能を拡大すべく、幾つかのモジュールには、新たに低質試聴モードが搭載されました。

RXオーディオエディターでは、以下のモジュールに低質試聴モードが搭載されています:

この音質低下は_試聴_再生時にのみ適用され、上記モジュールのレンダリング後の出力には影響を与えないことを理解して頂くことが重要です。

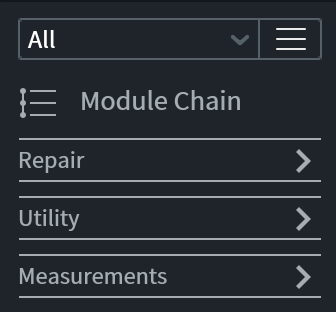

モジュールリスト

概要

RXオーディオエディターのモジュールリストでは、各機能が次のカテゴリーに分類されました: Repair(修復)、Utility(ユーティリティ)、及びMeasurement(測定)。

モジュールリストでは、モジュールの表示をカテゴリー毎に拡張/縮小することができ、プリセットとしてカスタムリスト表示を保存することができますので、使用頻度の高いモジュールへ迅速にアクセスすることができます。

| Repair(修復) | Utility(ユーティリティ) | Measurements(測定) |

|---|---|---|

| Ambience Match(アンビエンスマッチ) [ADV] | Azimuth(アジマス調整) [ADV] | Find Similar(類似イベント検出) |

| Breath Control(ブレス音調整) [STD & ADV] | Dither(ディザー) [STD & ADV] | Markers(マーカー) |

| Center Extract(センター抽出) [ADV] | EQ [STD & ADV] | Spectrum(スペクトラム) |

| De-bleed(ブリード除去) [STD & ADV] | EQ Match(EQマッチ) [ADV] | Waveform Stats(波形の数値) |

| De-click(クリック除去) | Fade(フェード) | |

| De-clip(クリップ除去) | Gain(ゲイン) | |

| De-crackle(クラックル除去) [STD & ADV] | Leveler(レベラー) [ADV] | |

| De-ess(歯擦音除去) [STD & ADV] | Loudness(ラウドネス) [ADV] | |

| De-hum(ハム除去) | Mixing(ミキシング) | |

| De-plosive(破裂音除去) [STD & ADV] | Normalize(ノーマライズ) | |

| De-reverb(リバーブ除去) [STD & ADV] | Phase(位相) | |

| De-rustle(布擦音除去) [ADV] | Plug-in(プラグイン) | |

| De-wind(風除去) [ADV] | Resample(再サンプル) [STD & ADV] | |

| Deconstruct(解体) [ADV] | Signal Generator(シグナルジェネレーター) | |

| Dialogue Contour(ダイアログ形成) [ADV] | Time & Pitch(時間&ピッチ) [STD & ADV] | |

| Dialogue De-reverb(ダイアログ用リバーブ除去) [ADV] | Variable Pitch(可変ピッチ) [STD & ADV] | |

| Dialogue Isolate(ダイアログ分離) [ADV] | Variable Time(可変時間) [STD & ADV] | |

| Interpolate(補間) [STD & ADV] | ||

| Mouth De-click(マウスクリック除去) [STD & ADV] | ||

| Music Rebalance(音楽再バランス) [STD & ADV] | ||

| Spectral De-noise(スペクトラルノイズ除去) [STD & ADV] | ||

| Spectral Repair(スペクトラル修復) [STD & ADV] | ||

| Voice De-noise(声音ノイズ除去) |

ワークフロー

モジュールリストフィルターの保存方法

- List Filter Selectorの右側にあるメニューより“Add List Filter”を選択。

- 新しいリストフィルターの名称を選択し、return/enterキーを押して保存。

- 搭載したい機能のチェックボックスを選択。

- “Done Editing”ボタンをクリックして新規フィルターを保存。

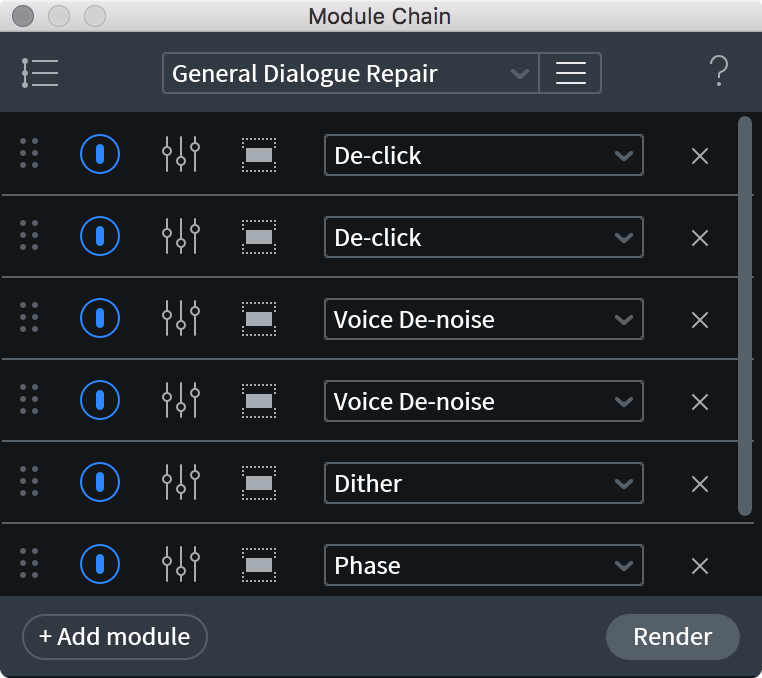

Module Chain(モジュールチェーン)

概要

モジュールチェーンを使用すると、クリック一回で、複数のモジュールの処理を決められた順番通りに適用することができます。手始めとして、多種多様なプリセットを使用することも、カスタムでチェーンを構成し、再度利用する時のためにプリセットとして保存することもできます。

操作項目

| 名称 | 説明 | |

|---|---|---|

|

プリセットメニュー | モジュールチェーンのプリセットの保存と読み込みを行います。プリセットの保存方法については一般的なRXモジュールの操作項目の章をご参照ください。 |

|

モジュールチェーンスロット | 各モジュールスロットには、後述の共通オプションが備わっています。 |

|

モジュールセレクター | モジュールチェーン内のそのスロットに使用するモジュールを選択します。 |

|

モジュール順番ハンドル | このアイコンをクリックし、ホールドしままドラッグすると、モジュールチェーン内での順番を入れ替えることができます。 |

|

モジュール電源ボタン | モジュール処理の有効化と無効化を切り替えます。 |

|

モジュールを表示 | モジュール画面を開きます。モジュールチェーンから開くことのできるモジュール画面はひとつのみです。 |

|

Frequency Selection Settings(周波数範囲選択設定) | 処理チェーンのその時のステップの周波数範囲選択オプションを表示します。選択範囲の中で、特定の周波数帯域にのみ処理を施すことができるようになります。 |

|

モジュールをチェーンから除外 | モジュールチェーンからそのモジュールを除外します。 |

|

モジュールをチェーンに追加 | モジュールスロットに新しくモジュールを追加します。 |

**

Ambience Match(アンビエンスマッチ) [ADV]

| モジュール&プラグイン [AudioSuiteのみ] |

|---|

概要

Ambience Match(アンビエンスマッチ)モジュールは異なるレコーディング間のノイズフロアーをマッチさせる機能です。例えば、ADRトラックのライブセットのアンビエンスを再現することなどが可能です。

このモジュールは、ノイズ除去のノイズプリント機能のように、レコーディングのノイズフロアーを分析し、そのスナップショットを作成します。その上で、このノイズプリントと同様のノイズを別のレコーディング上に生成することができます。

アンビエンスマッチで分析を行うにはノイズのみの箇所を範囲選択します。ノイズのみの箇所がない場合、あるいは作業時間を短縮したい場合は、声音のある部分で代用することができます。アルゴリズムにより、ノイズプリントから声音は除外され、ノイズのみを残します。

ワークフロー

RXオーディオエディターでアンビエンスマッチモジュールを使用する

アンビエンスマッチの使用の上達には、未加工のノイズが最適です。もし、未加工のノイズがなく、作成する時間もない場合は、話声でも代用できます。アルゴリズムにより、声音がインテリジェントに切り取られ、ノイズプリントにノイズ的な音声のみを残します。

選択範囲間でアンビエンスをマッチさせるには:

- モジュールリストよりアンビエンスマッチモジュールを開きます。

- ファイル内で範囲選択をします。

- Learnをクリックします。

- 別の範囲選択をします。

- トリムレベルを調整します。トリム操作では生成されるアンビエンスのレベルを調節します。

- 始めの選択範囲のアンビエンスのみと置き換える場合はOutput Ambience Onlyを選択します。

- Processをクリックします。

注

アンビエンスマッチモジュールでは、選択範囲で既存のアンビエンスを減量することはできません。増量のみ可能です。アンビエンスを除去する場合はノイズ除去をご使用ください (Spectral De-noise)。

アンビエンスマッチのプリセットの作成方法:

- アンビエンスマッチのプリセットのドロップダウンメニュー右側にあるギアアイコンをクリックします。

- Add Presetを選択します。

- 新しいプリセット名を入力します。

- Enterキーを押します。

アンビエンスマッチをAudioSuiteプラグインとして使用する

アンビエンスマッチはRXオーディオエディター内での使用の他に、AvidのPro ToolsやMedia Composer内でAudioSuiteプラグインとして使用することができます。

Pro ToolsまたはMedia Composerにてアンビエンスマッチを使用する際は、選択範囲、またはハンドル内にフェードの存在するオーディオを分析することはお勧めしません。アンビエンスマッチは最小共通点からアンビエントプロフィールを生成するため、フェードが存在すると、ノイズフロアーの検知に一貫性が欠落する可能性があります。アンビエンスマッチをクリップ毎のモードで使用すると、ハンドルは保持されます。

フェードを含むファイルでアンビエンス分析をする際の注意点

Pro Toolsで使用する際、同アプリケーションはセッションのビットデプスに応じてフェードにディザーを加えているため、マッチングの結果が不安定になる可能性があります。このディザリングノイズは素材のノイズプロフィールと適合しないため、アンビエンスマッチは正常に動作しません。16ビットでセッションを起動すると、フェードに加えられるディザーは検知アルゴリズムに影響を及ぼします。24ビット、または32ビットでは、この問題は発生しにくい傾向にあります。セッションのビットデプスの変更はPro Toolsの設定メニューにあるセッションにて行うことができます。

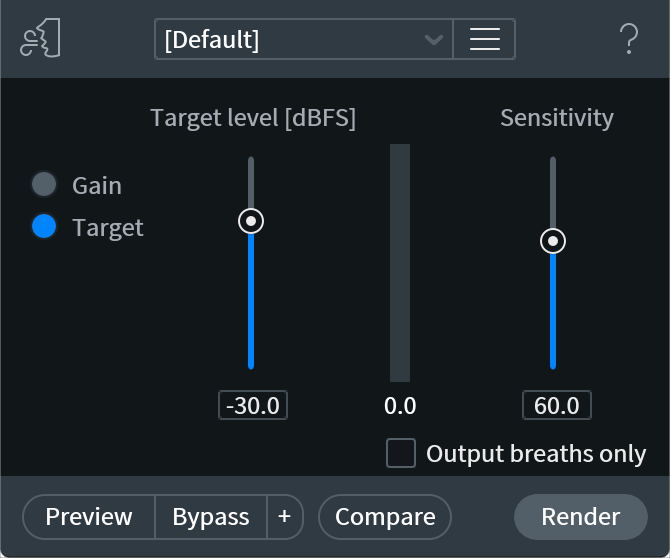

Breath Control(ブレス音調整) [STD & ADV]

| モジュール&プラグイ |

|---|

概要

Breath Control(ブレス音調整)モジュールはインテリジェントにダイアログやボーカルに乗ったブレス音を検知し、削減する機能です。ダイアログ編集者や、音楽プロデューサーにとって、ダイアログやボーカルに混入したブレス音の除去は時間と手間のかかる作業です。ブレス音調整はダイアログやボーカルの編集に必要不可欠な機能であり、大幅な作業時間の短縮に繋がります。

ブレス音調整は、入力されるオーディオ信号を分析し、ハーモニクス構造を基に定義されたブレス音を取り除きます。入力信号にブレス音と類似するハーモニクスプロフィールが検知された場合、レベラーはクリップゲイン調整を適用します。オーディオのレベルが特定の音量に達して初めて作動するスレッシュホルドに基づく処理とは異なり、この機能はレベルに関係なく分析を行います。これにより、ダイアログやボーカルの音量に関係なく、最小限の操作でブレス音の調整を行うことができます。

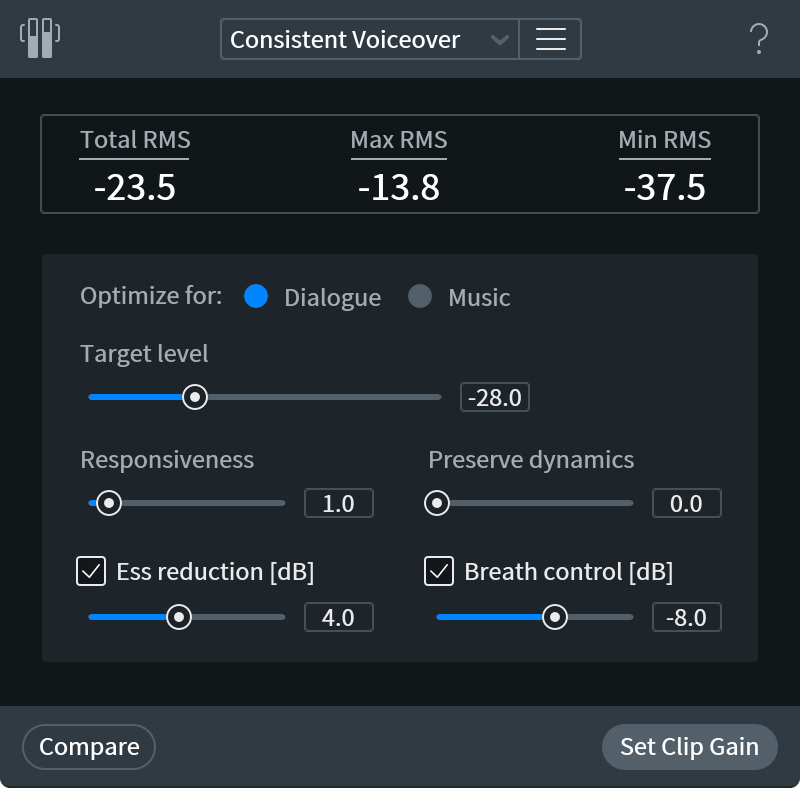

操作項目

- GAIN MODE(ゲインモード): ゲインモードが選択されていると、ブレス音調整モジュールは、ブレスのレベルに関係なく、絶対値で検知されたブレスを削減します。これは、ブレス音が過度に混入している素材を扱う際や、特定の話声やボーカルからブレスを除去する際に便利です。ただし、設定によっては音量の大きなブレスが平常のレベルまで削減され、静かなブレスが全く聞こえなくなるため、結果として不自然な音になる場合があります。

- GAIN(ゲイン) (dB): レベルに関係なく削減するブレスのゲインリダクション量を決定します。

- GAIN(ゲイン) (dB): レベルに関係なく削減するブレスのゲインリダクション量を決定します。

- TARGET MODE(ターゲットモード): ターゲットモードでは、“ターゲット”スライダーのセットされた削減量へ、検知されたブレスの音量を下げます。この為、検知されたブレスは必要な場合のみ削減されますので、より自然な結果が得られます。音量の大きなブレスは大幅に削減され、自然な音のする小さなブレスはそのままのレベルで留め置かれます。

- TARGET LEVEL(ターゲットレベル) [dBFS]: 検知されターゲットの値を超過した全てのブレスの調整後のターゲットレベルを設定します。

- TARGET LEVEL(ターゲットレベル) [dBFS]: 検知されターゲットの値を超過した全てのブレスの調整後のターゲットレベルを設定します。

- SENSITIVITY(感度): オーディオ内になるブレスのハーモニクス構造を検知する際の、ブレス音調整プラグインの感度を決定します。

- OUTPUT BREATHS ONLY(ブレスのみ出力): これが有効になっていると、検知されたブレス音のみがモジュールから出力されます。これは、感度の操作をする際、ブレス音のみが処理されているかどうか確認するのに便利な機能です。

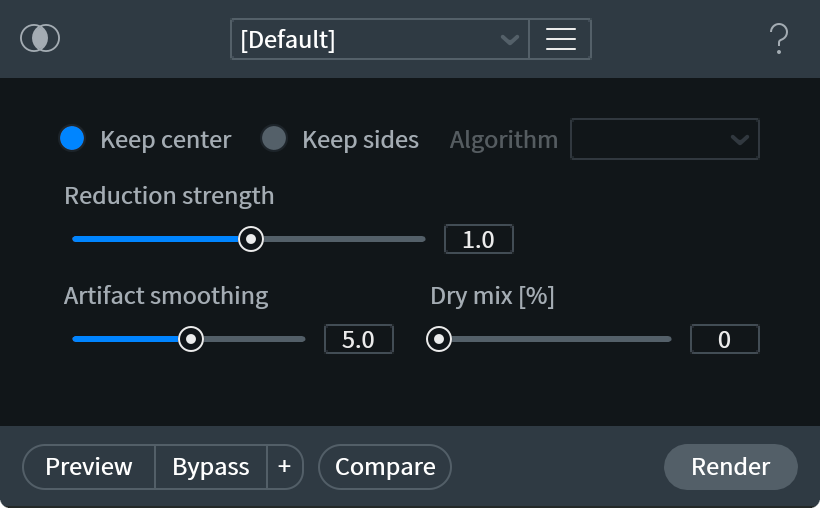

Center Extract(センター抽出)[ADV]

概要

センター抽出はステレオのセンター位置を維持(センター維持を使用)または解除(サイド維持を使用)します。センター位置を維持すると、ステレオフィールドのセンターが保持され、左右にパンされた信号など、サイドに存在する信号が減じられます。センター抽出処理に関する実地な使用例は、後述の使用例の項をご参照ください。

操作項目

- KEEP CENTER(センター維持): 保持したい信号が両チャンネルに股がっており、ノイズの量が左右不均一であっても、センター抽出を実行すると大幅なノイズ除去に繋がる事があります。

- KEEP SIDES(サイド維持): 広いステレオイメージを保持し、センターの情報を削除したい場合は、代わりにサイドの信号を保存する事ができます

- ALGORITHM(アルゴリズム): 2種類のアルゴリズムが選択できます:

- TRUE PHASE: 位相情報を基にセンター部分をキャンセルし、オリジナルのパン状態を保ちます。

- PSEUDO PAN: サイド情報を抽出し、人工的な2チャンネルのステレオイメージを作り出します。

- TRUE PHASE: 位相情報を基にセンター部分をキャンセルし、オリジナルのパン状態を保ちます。

- ALGORITHM(アルゴリズム): 2種類のアルゴリズムが選択できます:

- REDUCTION STRENGTH(削減量): 維持される信号のレベルを調整します。値が小さいとより多くの情報が保持され、値が大きくなるにつれ、放棄される情報量が増加します。

- ARTIFACT SMOOTHING(人口音スムース処理): FFTベースの処理に特有の“音楽性ノイズ”を除去、あるいは削減します。音楽性ノイズは水中音と表現することもできます。出力音が水中で鳴っているような感じに聞こえる場合は、ここの値を増加させ、スムース処理が行き過ぎ、音がぼんやりとする場合は、ここを減少させてください。

FFTとは何を意味するのか?

- Fast Fourier Transform: FFTとはFast Fourier Transformの略で、信号の周波数スペクトラムを計算する手順のことです。FFTが高いほど周波数の解像度は高まりますが、処理方法の性質上、時間に対する解像度はシャープさを欠くことになります。

- Fast Fourier Transform: FFTとはFast Fourier Transformの略で、信号の周波数スペクトラムを計算する手順のことです。FFTが高いほど周波数の解像度は高まりますが、処理方法の性質上、時間に対する解像度はシャープさを欠くことになります。

- DRY MIX(ドライミックス) [%]: 処理された信号に対してミックスする、未処理の信号の分量を操作します。オーディオの元々の特徴を保持することにより、処理によって発生し得る人工音を削減する便利な機能です。

更なる情報

ヒント: センター抽出の前にアジマスを使用するとより良い結果が得られます。

センター抽出を実行する前に、アジマスでステレオチャンネルのバランスを整えると、より良い結果が得られることが多々あります。

センター抽出の使用の可否に関する注意点

- コンポジット表示がアクティブになっていると、センター抽出は使用できません。

- モノファイルに対してセンター抽出を使用することはできません。 モノファイルはステレオフィールドの情報がない為、センター抽出処理の概念が当てはまりません。

使用例

| Mid-Sideエンコーディングの代替としてセンター抽出を使用 |

|---|

| センターチャンネルの抽出は、サイドチャンネルがある場合、ステレオイメージを保護します。これは場合によっては、(左右のハードパンを単一のチャンネルにまとめる)Mid-Sideエンコーディングより適しています。 |

| センター維持を使用してモノソースからステレオファイルに変換された素材のノイズを削減する |

|---|

| センター抽出のセンター維持を使用することにより、モノからステレオテープに移管された素材に入っているサイドチャンネルのノイズを取り除くことができます。 |

| サイド維持を使用してステレオレコーディングからボーカルを除去 |

|---|

| ポピュラー音楽のミックスでは、通常、リードボーカルのトラックはミックスのセンターにパンされています。何かをセンターにパンするということは、そのトラックの情報は左右のチャンネルに均等に存在することを意味します。 |

| サイド維持の処理モードを使用すると、サイドにのみ存在する情報を維持し、センターチャンネルを削減します。 |

| これは、特に明確なステレオイメージが処理の結果として得られますので、カラオケスタイルのボーカル除去作業に便利です。 |

De-bleed(ブリード除去) [STD & ADV]

概要

ブリード除去は、ボーカルがギターのマイクにブリードした場合、あるいはヘッドホンへ送られたクリックトラックがオープンマイクにブリードした場合など、ある信号が意図せずに別のトラックに漏れ出たリーケッジの問題を解消します。

ブリード除去モジュールは、2トラック間のブリードの関係性を分析します。それらの2トラックは、このモジュールでは次のように表現されます:

- BLEED SOURCE TRACK(ブリードソーストラック): このトラックにはブリードの音源のみがあります。

- ACTIVE TRACK(アクティブトラック): このトラックには、残しておきたいオーディオと、ソーストラックのオーディオ(ブリード)が入り交じっています。

ブリード除去は、正常に動作し、最高の結果を提供する上で、アクティブトラックとブリードソーストラックの関係性に依存します。アクティブトラックとブリードソーストラックの関係性を正しく確立するには、以下の項目が満たされている必要があります:

| ブリード除去の処理には2トラックが必要 |

|---|

| ブリード除去の使用には、RXオーディオエディターに2トラック(アクティブトラックとブリードソーストラック)開かれている必要があります。 |

| アクティブトラックとブリードソーストラックのサンプルレートが一致している |

|---|

| ブリード除去で処理をするには、アクティブトラックとブリードソーストラックのサンプルレートが一致している必要があります。 |

| サンプルレートに違いがあると、トラックに関係性が認められない場合があります。 |

ヒント: サンプルレートが異なる場合の解決策

ブリード除去モジュールを使用する際に、アクティブトラックとブリードソーストラックの素材のサンプルレートが異なる場合は、RXオーディオエディターの再サンプルモジュールを使用してサンプルレートを整合させてください。

| アクティブトラックとブリードソーストラックは時間アラインメントが重要 |

|---|

| アクティブトラックとブリードソーストラックはお互いが数ミリ秒の誤差の範囲内で、時間的なアラインメントが揃っている必要があります。 |

| “時間的にアライメントが揃っている”とは、2つのファイルを同時に再生した時、音の同期が取れていることを意味します。従いまして、アクティブトラックとブリードソーストラックのオーディオイベントがタイムライン上で一致している場合は、その2トラックは時間的なアラインメントが揃っていると言えます。 |

ヒント: 時間的なアラインメントを揃えるには

RXオーディオエディターでは、以下の何れかの方法で、長さを調節するか、ファイルのタイミングを合わせます:

- Command+X (Mac)またはCtrl+X (Windows)でカット編集を実行し、不要な部分を切り取ってください。

- シグナルジェネレーターモジュールで無音を挿入してファイルの長さを調整してください。

ワークフロー

- RXオーディオエディターにブリードの元となるファイル(ブリードソーストラック)と、ブリードを除去したいファイル(アクティブトラック)をインポートします。上記を参照の上、ファイルが同期していることを確認してください。

- ブリード除去モジュールを開きます。

- ブリード除去モジュールの“Active Track”の名称が、処理を施したいファイルであることを確認してください。

- ブリード除去モジュールにて、“Bleed Source Track”のドロップダウンメニューよりソーストラックを選択します。

- アクティブタブ(アクティブトラック)にて、ブリードが最も顕著な箇所を範囲選択してください。

- ブリード除去モジュールにてLearnボタンをクリックします(これにより、モジュールがブリードソースとアクティブトラックの全般的な関係性を分析します)。

- 分析パス終了後、アクティブトラックの一部、または全てを選択し、Processをクリックしてください。

操作項目

- BLEED SOURCE TRACK SELECTION MENU(ブリードソーストラック選択メニュー): このドロップダウンよりブリードソーストラックを選択します。

- ACTIVE TRACK(アクティブトラック): 表示されているトラックの名称です。

- LEARN(分析): 2トラックの関係性を分析します。

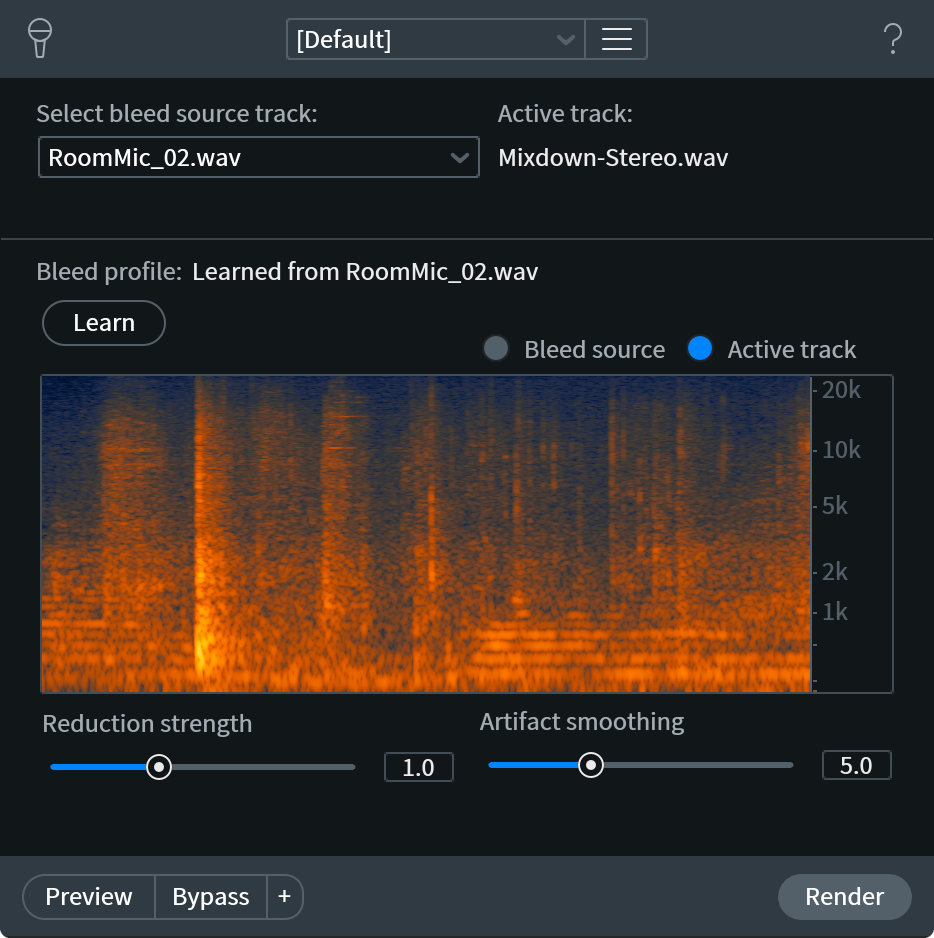

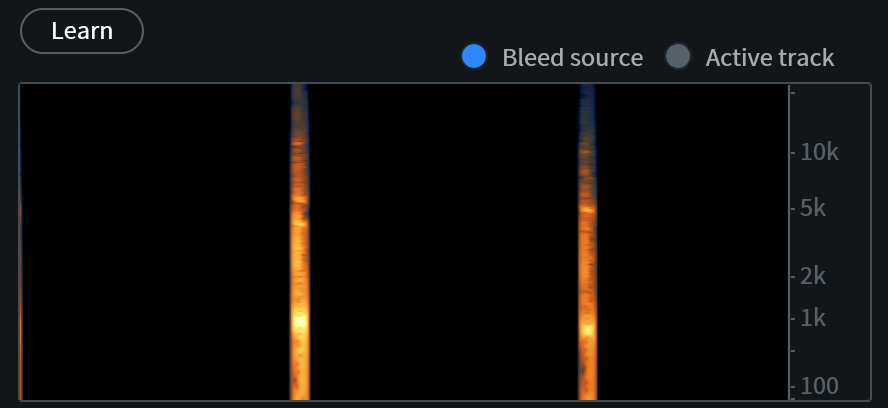

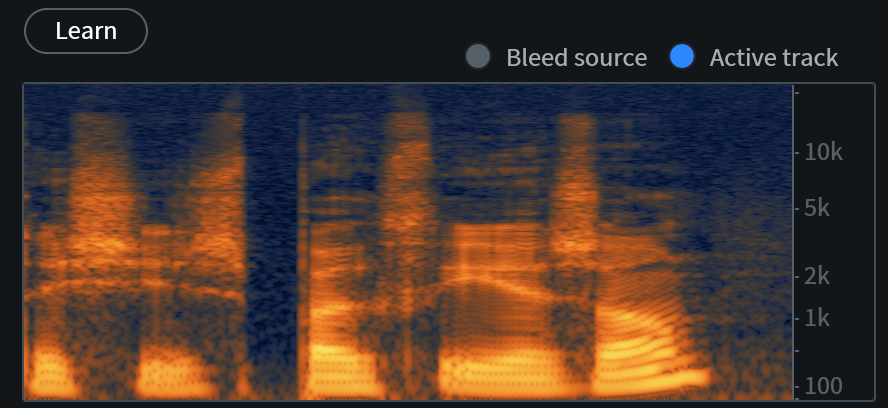

- BLEED PROFILE DISPLAY(ブリードプロフィール画面): ブリードプロフィール分析後、この画面にキャプチャされた2トラックの関係性の一部が表示されます。ブリードソースとアクティブトラックをトグルし、ブリードソーストラックに存在するブリードと、アクティブトラックにあるブリードが一致していることを確認します。

Bleed source display (ブリードソース画面):

Active track display(アクティブトラック画面):

- STRENGTH(強さ): 処理時に適用されるブリード除去の分量を決定します。この数値が高いと、必要なオーディオも削除される可能性があります。低い数値からスタートし、必要に応じて望み通りの結果が得られるまで値を上げる使い方が推奨されます。

- ARTIFACT SMOOTHING(人口音スムース処理): FFTベースの処理に特有の“音楽性ノイズ”を除去、あるいは削減します。音楽性ノイズは水中音と表現することもできます。出力音が水中で鳴っているような感じに聞こえる場合は、ここの値を増加させ、スムース処理が行き過ぎ、音がぼんやりとする場合は、ここを減少させてください。

FFTとは何を意味するのか?

- Fast Fourier Transform: FFTとはFast Fourier Transformの略で、信号の周波数スペクトラムを計算する手順のことです。FFTが高いほど周波数の解像度は高まりますが、処理方法の性質上、時間に対する解像度はシャープさを欠くことになります。

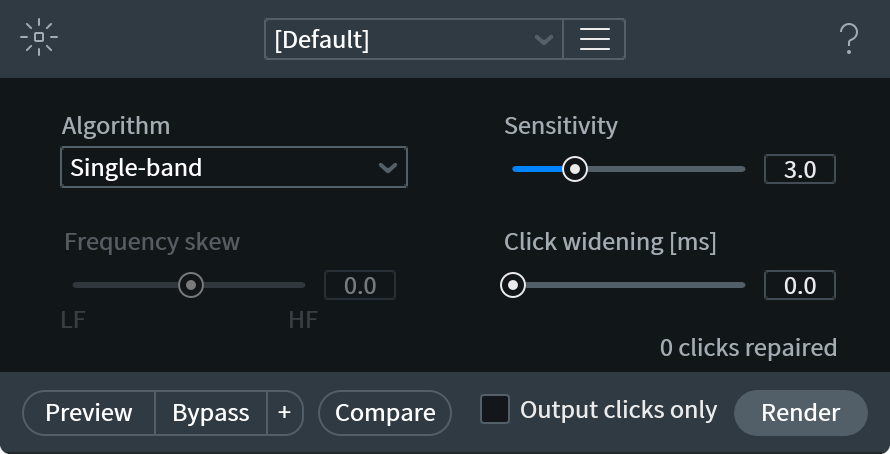

De-click(クリック除去)

| モジュール&プラグイ |

|---|

概要

クリック除去の洗練されたアルゴリズム分析が不均一な振幅の状況を均一にならします。その為、クリック除去を使用すれ事により、デジタルエラー、口のノイズ、携帯電話による干渉、それ以外の原因により発生する短いインパルス・ノイズを除去する事ができます。

操作項目

- ALGORITHM(アルゴリズム):オーディオ内のクリックやポップにより、適正な処理時の補間品質及び構成を調節します。

- SINGLE BAND: 処理が速く帯域の狭いデジタルクリックに対し最適です。

- MULTI-BAND (PERIODIC CLICKS): 広域かつ周期的なクリックの除去に優れております。

- MULTI-BAND (RANDOM CLICKS): アナログレコードのクリックや打音に対し効力を発揮し、金管楽器やボーカルなど、周期的な音成分を持つ特定の楽器に対する防護アルゴリズムが施されております。

- LOW LATENCY: マウスクリックや、その他のアルゴリズムでは除去できない類いのクリックに適しています。このモードはレーテンシーが低いため、RX De-clickプラグインをリアルタイムで使用する際に最適です。

- SINGLE BAND: 処理が速く帯域の狭いデジタルクリックに対し最適です。

- SENSITIVITY(感度): クリック検知の感度を調節します。ここの値が低いと除去されるクリックの数は少なくなりますが、高すぎると必要以上のインターバルが生じディストーションに繋がる事があります。

- FREQUENCY SKEW(周波数調整): クリック検知の周波数特性を調整します。ここの値が低いと、クリック除去は低周波数域のクリックを処理し、高いと低周波数域を含まないクリックの処理を行います。

注:

- Single Bandのアルゴリズムオプションを使用する場合、周波数調整は使用できません。

- Single Bandのアルゴリズムオプションを使用する場合、周波数調整は使用できません。

- CLICK WIDENING(クリック幅): 検知されたクリックに対して処理する周囲の範囲を調整します。非連続的なクリックの修復やその他のデジタル的な波形の問題を修正する場合はここの数値を高く設定します。

- OUTPUT CLICKS ONLY(クリックのみ出力): オリジナルの信号と処理後の信号の差異のみを出力します(通常はクリックのみ出力)。

インスタントプロセスツール

[STD & ADV]

インスタントプロセスツールにはスマートクリック除去モードが搭載されており、このモードではクリック除去モジュールのクリック除去タブとインターポレートタブのその時の設定が瞬時に適用されます。簡単に言うと、このモードでは範囲選択された箇所のクリックが自動的に除去されますので、ダイアログの編集、サンプルレートのミスマッチによるクリックやポップの除去、そしてアナログレコードのクリックを除去する際に便利です。

範囲選択した箇所の長さが4000サンプルを下回る場合、このモードでは自動的にインターポレートのアルゴリズムが適用され、4000サンプルを超過している場合はクリック除去モジュールのクリック除去のタブの設定値が適用されます。

これは設計に由来するものであり、クリック除去のタブは4000サンプル以上の選択範囲に対するクリックの自動除去に効果的であり、他方で、4000サンプル以下の素材に対してはインターポレートの設定値が有効であると考えられます。インスタントプロセスの一環でこの機能を使用する時は、クリック除去モジュールのクリック除去タブとインターポレートタブのその時の設定が瞬時に適用されます。

例えば、クリック除去でプリセットの‘Remove mouth clicks’が読み込まれている場合、4000サンプル以上の範囲選択に対しインスタントプロセスでクリック除去を使用する際は、設定値を変えるまで毎回そのプリセットの設定により処理が行われます。

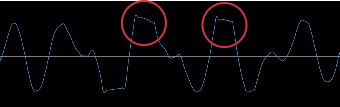

De-clip(クリップ除去)

| モジュール&プラグイン |

|---|

概要

クリップ除去は、A/Dコンバーターへの入力過多、あるいは磁気テープのサチュレーションなどによって生じる、デジタルやアナログのクリッピングを修復できるツールです。クリップ除去はライブやインタビューなどのような単一パスの録音や再録音などで生じたクリッピングの修復を行う際に非情に便利なツールです。

クリップ除去は設定されたスレッシュホルドを越えた信号を処理し、波形を曲線的に改変します。一般的にはこの処理方法は信号がクリップする直前おレベルにスレッシュホルドを設定するよりも容易であると言えます。

操作項目

- ヒストグラムメーター: ヒストグラムとして選択範囲の波形レベルを表示します。ヒストグラムメーターは波形のピークが集中した箇所にスレッシュホルドを設定する際の一助となります。通常、これはファイル内でクリップするレベルを表示します。ヒストグラムは特定の信号レベルと時間に対するサンプル数を表す分析的なツールです。ヒストグラムの線が長いほど、その振幅のエネルギー量の多さを示します。波形の頂点と底でこのエネルギーが見られる場合は、信号はクリップしているか、あるいは歪んでいると言えます。

ヒストグラムのズーム操作: 用途に応じてヒストグラムの尺度は変更できます。(+)と(-)ボタンを使用の上、クリップ除去モジュールの解像度を変更してください。これらはヒストグラムとスレッシュホルド・スライダーの幅を増減します。 クリップのポイントがヒストグラムに表示された所よりも低い場所になる場合、あるいは何も見えない場合は、ヒストグラムの表示を拡大すると良いでしょう。

アプリケーションとクリップ除去プラグインでのヒストグラムの更新に関する注意点:

- RXオーディオエディターでは、ヒストグラムメーターは範囲選択に応じてアップデートされます: 録音素材の中でクリップが見られる箇所を範囲選択すると、クリップ除去が素材のレベルを分析します。もし素材の中に実際にクリップが存在する場合、クリップはヒストグラムの中でメーター全体を横切る形で水平の線として表示されます。

- RXプラグインでは、ヒストグラムはリアルタイムのメーターとして機能します。

ヒストグラムとは?

- ヒストグラムは特定の信号レベルと時間に対するサンプル数を表す分析的なツールです。ヒストグラムの線が長いほど、その振幅のエネルギー量の多さを示します。

- 波形の頂点と底でこのエネルギーが見られる場合は、信号はクリップしているか、あるいは歪んでいると言えます。

- RXオーディオエディターでは、ヒストグラムメーターは範囲選択に応じてアップデートされます: 録音素材の中でクリップが見られる箇所を範囲選択すると、クリップ除去が素材のレベルを分析します。もし素材の中に実際にクリップが存在する場合、クリップはヒストグラムの中でメーター全体を横切る形で水平の線として表示されます。

THRESHOLD [dB](スレッシュホルド): クリップを検知する際のスレッシュホルドを設定します。通常は、実際のクリップより若干低い値に設定する必要があります。スレッシュホルドを設定する際は、ヒストグラム上でクリップが集中する部分の僅か下までスレッシュホルド・スライダーを動かしてください。

クリッピングスレッシュホルド・オーバーレイについて

- クリッピングスレッシュホルドを調節すると、ヒストグラム内に青線が、そして波形その物にはグレー線が表示されます。この線は、オーディオ情報がクリップ除去アルゴリズムにより“クリップ”していると識別されることを意味します。

RXのスペクトログラム/波形画面からクリップのスレッシュホルド効果オーバーレイを設定

- デフォルトでは、‘Declipper Threshold’はViewメニューの「Effect Overlays」にて有効化されています。

- ここが有効の状態でクリップ除去が開いていれば、スレッシュホルドのオーバーレイはスペクトログラム/波形画面に表示されます。

- スペクトログラム画面のスレッシュホルドオーバーレイ線を操作することにより、クリップ除去のスレッシュホルドを調整することができます。

- 波形の振幅ルーラー上でマウスのスクロールホイールを使用すると、スレッシュホルド値を操作することができます。

- クリッピングスレッシュホルドを調節すると、ヒストグラム内に青線が、そして波形その物にはグレー線が表示されます。この線は、オーディオ情報がクリップ除去アルゴリズムにより“クリップ”していると識別されることを意味します。

THRESHOLD LINK(スレッシュホルドリンク): 波形の正側と負側とにあるクリップのスレッシュホルドを個別に操作する機能をトグルします。

- ここが有効の場合、これらを個別に操作することが可能となります。これはどちらか片側にクリップが偏っているケースなので便利な機能です。

- また、この上下非対称のクリップ除去設定は、波形画面のスレッシュホルドコントロールの間にあるロックをトグルすることによってもオンにすることができます。

- ここが有効の場合、これらを個別に操作することが可能となります。これはどちらか片側にクリップが偏っているケースなので便利な機能です。

SUGGEST(推奨値): 選択範囲のレベルをもとに出されるスレッシュホルドの推奨値です。

QUALITY(品質モード): 処理の品質を操作します。RXのクリップ除去には、低(Low)、中(Medium)、高(High)の3通りのクオリティモードがあります。

クリップ除去品質モードについて

- 低(Low)クオリティモードは処理速度が速まります。

- 高(High)クオリティモードは処理に時間を要しますが、精度が高まります。

- 多くの場合、低(Low)クオリティモードでも品質に問題はありません。低(Low)クオリティモードでプレビューをすることにより作業時間の短縮に繋がります。また、Compare Settings(設定の比較)画面を使用することにより、複数のモードの結果を比べることができます。

- 低(Low)クオリティモードは処理速度が速まります。

MAKEUP GAIN [dB](埋め合わせゲイン): クリップ除去後に定期要されるゲインを選択します。

埋め合わせゲイン操作の使い時

- クリップ除去を行うとピークレベルが増加することがあります。この機能により処理後のクリップを回避する事ができます。また、この機能は処理後のオーディオとその周囲にある非処理のオーディオとのレベル上の整合にも役立ちます。

- クリップ除去を行うとピークレベルが増加することがあります。この機能により処理後のクリップを回避する事ができます。また、この機能は処理後のオーディオとその周囲にある非処理のオーディオとのレベル上の整合にも役立ちます。

POST-LIMITER(ポストリミッター): ピークリミッターを適用し、処理後のオーディオ0dBFSを越えないようします。

- クリップ除去はクリップポイントより上の信号を改変しレベルを増加させますので、波形の0 dBFSより上にヘッドルームが設けられていないと信号が再度クリップしてしまう事があります。

- ポストリミッターが無効の場合、修復された0dBFSより上の信号はファイルが32ビット浮動で保存されてさえいれば、埋め合わせのゲインがなくとも安全に保存されます。しかし、0dBFSより上のインターバルはデジタル−アナログ変換を通して再生の際にクリップします

- クリップ除去はクリップポイントより上の信号を改変しレベルを増加させますので、波形の0 dBFSより上にヘッドルームが設けられていないと信号が再度クリップしてしまう事があります。

更なる情報

過度にディストーションが発生した場合の対処方法

- 状況によっては、解体モジュールを使用すると、波形のクリップしたピーク値の先にある付加的なノイズ成分を抽出するのに役立つことがあります。

- スペクトログラム上に過度のディストーションが視認できる場合は、スペクトラル修復ツールを使用の上、問題箇所を範囲指定し、ディストーションを減退させるか、あるいは問題のないオーディオと入れ替えると有効です。

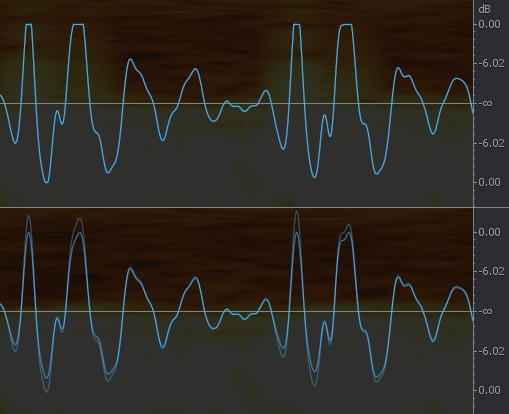

画像で見る例

クリップ修復の使用前/使用後

これらは、クリップ修復を実行する前後の波形です。使用後(下)の波形には、修復されたオリジナルの波形(細線)と、リミッター後の波形(明るい実線)が表示されます。

スレッシュホルド操作のリンクを外して非対称なクリップに対応

ここでは、問題のある波形(グレー)は波形のプラス極のみ、−13 dB周辺で削ぎ取られています(右側のヒストグラムに、プラスサイドのみクリップを表す過度のエネルギーが表示されています)。ここではマイナス極の処理は不必要ですので、スレッシュホルド操作のリンクを外し、プラス側のみ、−13 dBFS以上の信号に対して処理を実行します。処理後の波形はグレーの上部に青線で表示されます。

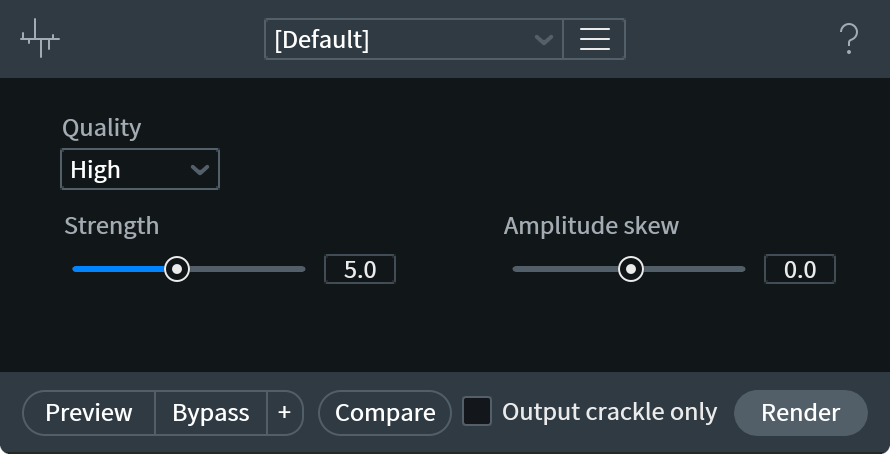

De-crackle(クラックル除去)[STD & ADV]

| モジュール&プラグイン |

|---|

概要

連続的かつ低レベルでたくさんのクリックの集合体をクラックルと言います。クラックル除去はそうした類いのオーディオの問題解決に有効であり、しばしば、クリック除去で最も耳障りなノイズを除去した後にクラックル除去を使用すると効果が上がります。

操作項目

- QUALITY(品質):

- LOWは最も処理速度が速いです。

- MEDIUMは周期的且つ頻繁に繰り返されるクリックを除去します。

- HIGHは音質の維持が期待できます。

- LOWは最も処理速度が速いです。

- STRENGTH(修復の強さ): 検出し補修されるクラックルの量を調節します。

- AMPLITUDE SKEW(振幅調整): 信号の振幅に対する処理量を設定します。0 dB以上の値はより振幅の多い信号に対して処理を適用します。これによりクリップ除去では対処し切れないクリップの除去などが可能な場合があります。

- OUTPUT CRACKLE ONLY(クラックルのみ出力):オリジナルの信号と処理後の信号の差異(抑制されたクラックル)のみを出力します。

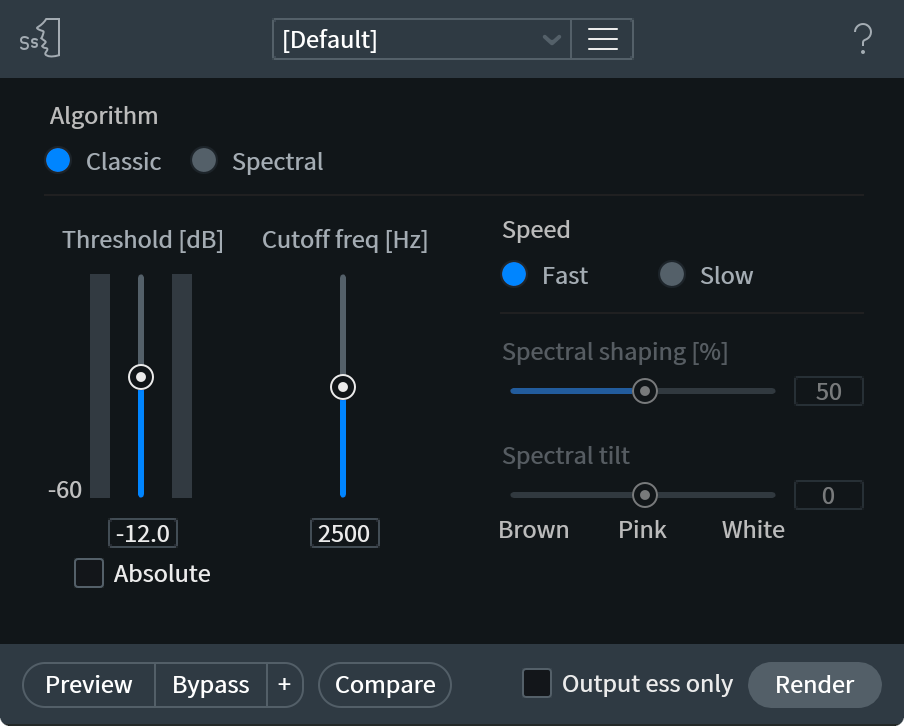

De-ess(歯擦音除去)[STD & ADV]

| モジュール&プラグイン |

|---|

概要

歯擦音除去は、アルファベットの“S” “F” “X” “SH”及びソフトな“C”を発音する際に伴う高周波数の耳障りな歯擦音を除去します。

操作項目

MODES(モード): 歯擦音除去モジュールには2種類の処理アルゴリズムが用意されています:

- CLASSIC MODE(クラシックモード): 広域ゲインエンベロープで歯擦音を検知して除去します。このモードでは全周波数に減退が適用されますので、スペクトラル歯擦音除去と比較すると、よりターゲットが絞られていません。

- SPECTRAL MODE(スペクトラルモード): クラシックモードと比較すると、トランスペアレントかつインテリジェントで、特定の周波数に対する歯擦音除去を適用します。スペクトラルモードでは、歯擦音が最も顕著な高域のみを減衰し、低域は手付かずの状態に留めます。

スペクトラル歯擦音除去は如何に機能するのか?

スペクトラル歯擦音除去は、数多くの帯域を持ったマルチバンドのコンプレッサーです。これは、歯擦音のレベルを圧縮し、スペクトラムを成形するほか、アンビエントノイズのモジュレーションを防止します。各帯域は個別に操作することも、リンクさせて操作することも可能であり(後述のSpectral Shapingスライダーで調整します)、帯域のスレッシュホルドは歯擦音の形状に応じて調整することができます(後述のSpectral Tiltスライダーで調整します)。

- CLASSIC MODE(クラシックモード): 広域ゲインエンベロープで歯擦音を検知して除去します。このモードでは全周波数に減退が適用されますので、スペクトラル歯擦音除去と比較すると、よりターゲットが絞られていません。

THRESHOLD(スレッシュホルド): 歯擦音除去モジュールが歯擦音に対して圧縮を開始するレベルを設定します。スレッシュホルド設定には、入力信号に対する反応の仕方が異なる2つのモードがあります。これらはデシベルで規定され、ひとつは会話レベルに相対的なモード(相対モード)となっており、片方はフルケール(絶対モード)のモードになっております。

- RELATIVE MODE(相対モード): 会話のレベルを判断し、それに相対したレベルのスレッシュホルドを定めます。これがスレッシュホルドのデフォルトモードです。相対モードは、スレッシュホルド・スライダー下にある“Absolute”のチェックボックスのチェックが外れている状態で有効となります。

- ABSOLUTE MODE(絶対モード): フルスケール(dBFS)のデシベルレベルでスレッシュホルドを設定します。このモードは、スレッシュホルド・スライダー下にある“Absolute”のチェックボックスをチェックすると有効となります。

- RELATIVE MODE(相対モード): 会話のレベルを判断し、それに相対したレベルのスレッシュホルドを定めます。これがスレッシュホルドのデフォルトモードです。相対モードは、スレッシュホルド・スライダー下にある“Absolute”のチェックボックスのチェックが外れている状態で有効となります。

CUTOFF FREQUENCY(カットオフ周波数): 声音(保持される)と歯擦音(除去される)のクロスオーバー点を特定します。カットオフ周波数の値は、歯擦音検知の最低周波数境界として機能します。

SPECTRAL SHAPING(スペクトラル形成): スペクトラル形成は、歯擦音の形状がどの程度変化するかを決定します。ここ0%に設定すると、全帯域に均等な圧縮を適用することで、歯擦音を自然な形状に留めます。100%平坦化すると、特定されたノイズプロフィール(Spectral Tiltを参照)へ向け、歯擦音が形成されます。

スペクトラル形成について

- スペクトラル形成は、歯擦音の処理に対する強さの微調整と考えることができます。形成すればするほど、歯擦音は除去されます。

- スペクトラル形成は、歯擦音の処理に対する強さの微調整と考えることができます。形成すればするほど、歯擦音は除去されます。

SPECTRAL TILT(スペクトラル傾斜): スペクトラル傾斜は、歯擦音に対しターゲットとなるノイズプロフィールを作成します。0に設定すると、ピンクノイズのような、自然なスペクトラルのディケイが生成されます。0から上下に遠ざかると、低周波数に重点が置かれた(ブラウンノイズのような)プロフィール、あるいは高周波数に重点の置かれた(ホワイトノイズのような)ノイズプロフィールが生成されます。スペクトラル傾斜は、スペクトラル形成が0以外の数値にセットされた際に効力を発揮します。

スペクトラル傾斜について

- スペクトラル傾斜は、高域の信号の理想的な形状を判断する際のフレキシビリティをもたらします。ブラウンノイズに近づけると、暗い音になります。ホワイトノイズ側に近づけると、明るい音になります。形成とスレッシュホルドを併用することにより、発生する形成の度合いを調整することができます。

- スペクトラル傾斜は、高域の信号の理想的な形状を判断する際のフレキシビリティをもたらします。ブラウンノイズに近づけると、暗い音になります。ホワイトノイズ側に近づけると、明るい音になります。形成とスレッシュホルドを併用することにより、発生する形成の度合いを調整することができます。

SPEED(速度): 処理のアタックとリリース時間を設定します。両モードとも、アタック時間はプログラム依存となります。

- FAST(速): 速いアタック及びリリース時間を使用します。

- SLOW(遅): 長いアタック及びリリース時間を使用します。

正しい速度の判断?

- 歯擦音除去がトランジエントを平滑にし過ぎていませんか?

設定が速過ぎると、トランジエント初期の高周波数帯を低減し過ぎてしまい、高域を定義付ける価値ある成分を均し過ぎてしまいます。 これが該当する場合は、Slowモードに切り替えてこの問題に対処してください。

- 歯擦音除去が高域でポンピングを起していませんか 設定が遅過ぎると、プロセッサーの回復が間に合わず、高域が大幅に削減されてしまいます。これが該当する場合は、Fastモードに切り替えてこの問題に対処してください。

- 歯擦音除去が高域でポンピングを起していませんか 設定が遅過ぎると、プロセッサーの回復が間に合わず、高域が大幅に削減されてしまいます。これが該当する場合は、Fastモードに切り替えてこの問題に対処してください。

- 歯擦音除去がトランジエントを平滑にし過ぎていませんか?

- FAST(速): 速いアタック及びリリース時間を使用します。

De-hum(ハム除去)

| モジュール&プラグイン |

|---|

概要

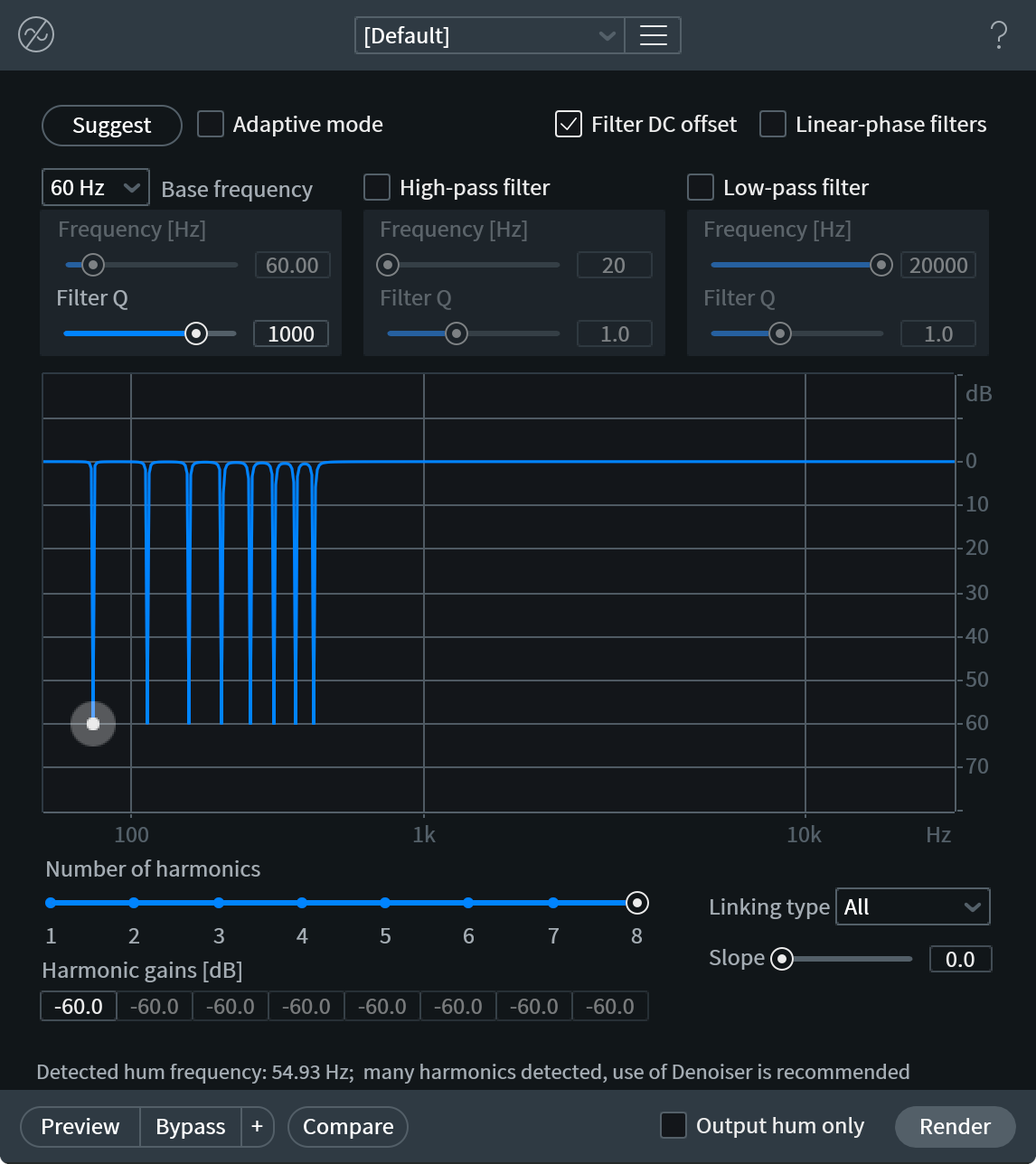

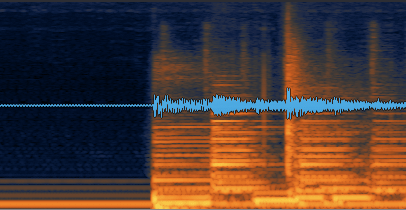

ハム除去は、オーディオファイルに混入した低周波数のバズやハムを除去するために設計されました。ハムは多くの場合、電気が然るべき形でグラウンドに落ちていない状況で発生します。このツールにはハムのベースとなる二種類の周波数(通常50または60 Hz)に対するノッチフィルターが搭載されており、更にそれらのハーモニクスの除去も可能です。RXハム除去モジュールは、主要周波数から7つ目のハーモニクスまで除去することができます。

操作項目

BASE FREQUENCY(基本周波数): 除去するハムの基本周波数を設定します。Freeオプションを使用すると、周波数コントロールがアンロックされますので、手動で基本周波数を定めることができます。試聴状態でハムが減退する位置までスライダーを動かして調整してください。

ヒント

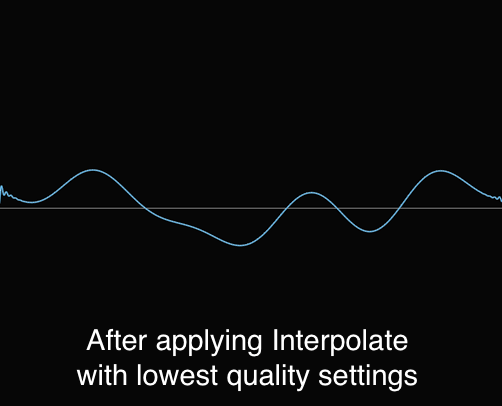

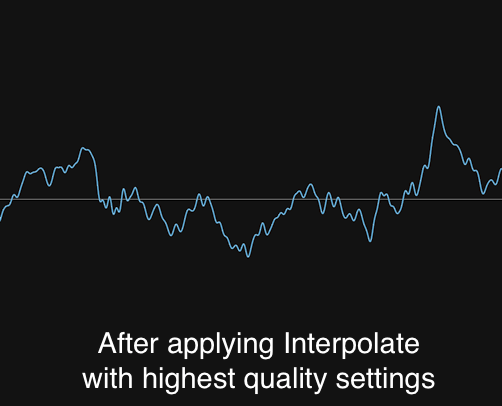

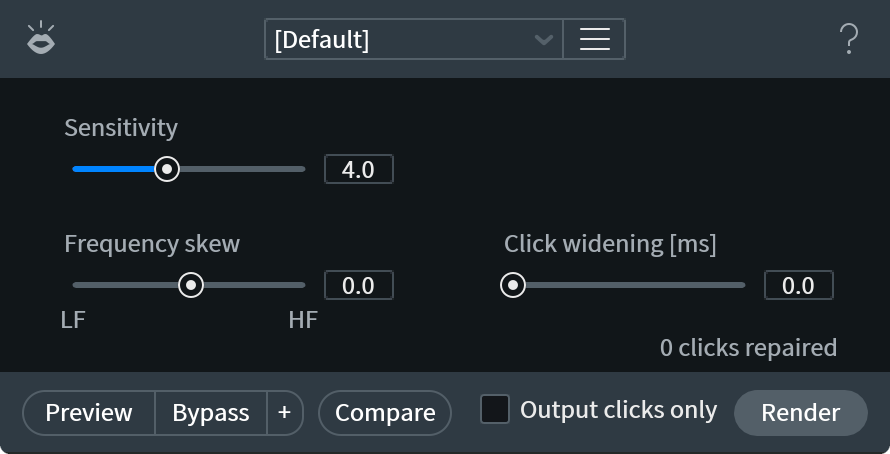

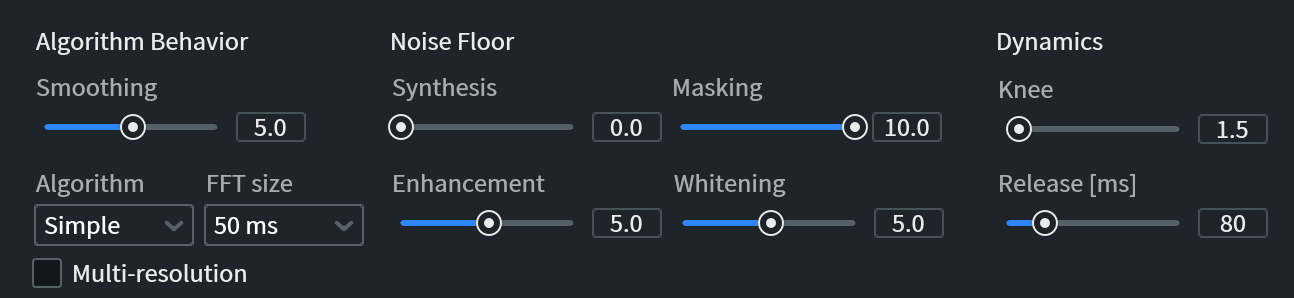

スペクトラム・アナライザーでも、ハムの基本周波数を検出することができます。