マスキング・メーター

概要

Neutronのマスキングメーターではトラック同士がぶつかり合う帯域を簡単に素早く見つけることが出来ます。このぶつかり合いがミックスからクリアさを奪ったり濁らせたりしていて、この現象を「マスキング」と呼びます。

マスキングとは

定義上、マスキングとは同じ(または近い)周波数帯域にある2つの音がお互いの音の聴き分けを困難にする心理音響学的現象です。マスキングがミキシングで発生する時、複数のトラックが近い周波数帯域で被ってしまうため、音の存在感や明瞭さが失われることがあります。

マスキングによって生じる問題

マスキングは本来分離させたい音の聴き分けを困難にします。一般的にマスキングは、その文脈によってはプラスとなる ことも、 問題とされること もあります(必ずしも悪いというわけではありません)。

- プラスとなるマスキング: 2つの音を混ぜた時、ある周波数帯域で僅かなオーバーラップが発生し発生する若干のマスキングです。これは、ミキシングにおける歪みの利用に似ています。

- 問題となるマスキング: 2つの音を混ぜた時に、お互いを引き立て合うのではなく、不明瞭にしてしまうマスキングです。こうなると聴きづらさはもちろんのこと、ミックス全体の中でどこに被りがあるのか探し出すのも難しくなります。

マスキングメーターを使用する

iZotopeの開発チームは問題となるマスキングとは何かという心理音響学的な仮説を立て、潜在的に問題を起こしやすいエリアを可視化する方法を導き出しました。(詳細については(AES 141, Paper 53)1をご覧ください)

Neutronでは、iZotopeのマスキングメーター技術で、以下の2点をリアルタイムに可視化することができます。

- マスキングが発生している周波数帯域 (マスキングメーター).

- マスキングが頻発する注目すべき周波数帯域 (マスキングヒストグラム).

これらのツールはどこでマスキングが発生しているかを表示します。そのマスキングが問題となっているか、それに対する処理が必要かはユーザー自身の判断に委ねられます。

問題となるマスキングを測定する

簡単に言うと、Neutronのマスキングメーターでは2つのオーディオ入力が必要になります。

- ソース入力(現在使用中のプラグイン)

- 外部入力:マスカー(マスキングメーターのドロップダウンメニューから選択されたプラグイン)

マスキングメーターは、外耳と中耳のモデルを用いて、2つの信号の知覚ラウドネスと相対的なラウドネスを計算します。マスカーを原因とする、ソースにおけるラウドネスの損失は以下のように計算されます。

ラウドネスの損失 = 知覚ラウドネス(単位:フォン)− 部分的な知覚ラウドネス(単位:フォン)

上の計算式は、人間の知覚と聴覚の複雑さに基づいたものとなります。詳細については、 AES 141, Paper 531 をご覧ください。

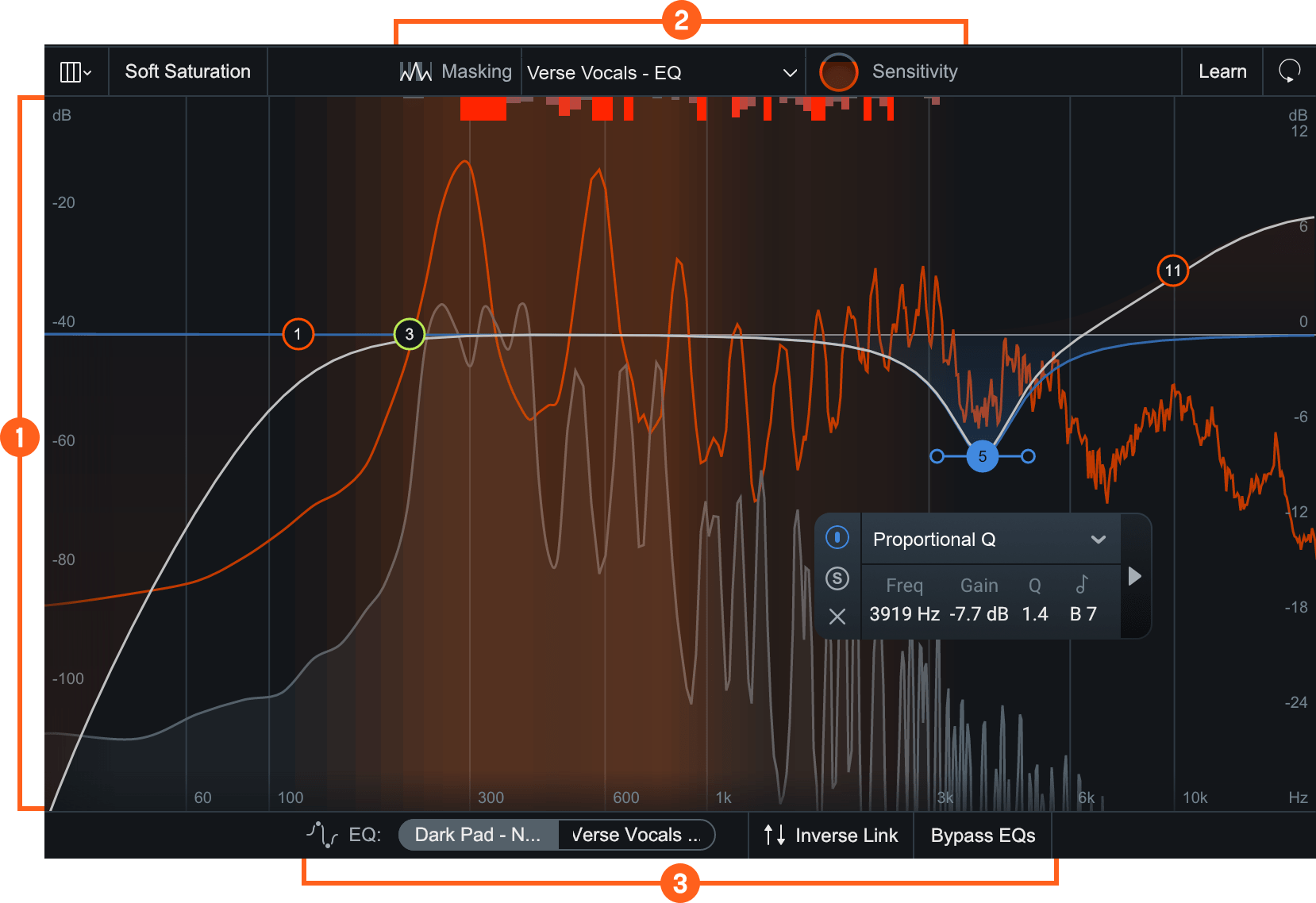

マスキングメーターのインターフェース

マスキングメーターの操作項目と機能は以下の通りです。

メーターとディスプレイ

マスキングメーターのメーターとディスプレイは、入力信号に対してどのように反応/処理するかを表示します。

スペクトラム表示

マスキングメーターのスペクトラム表示は、Equalizerモジュールのそれと同じです。詳細については、Equalizerのページにある メーターとディスプレイ のセクションをご覧ください。

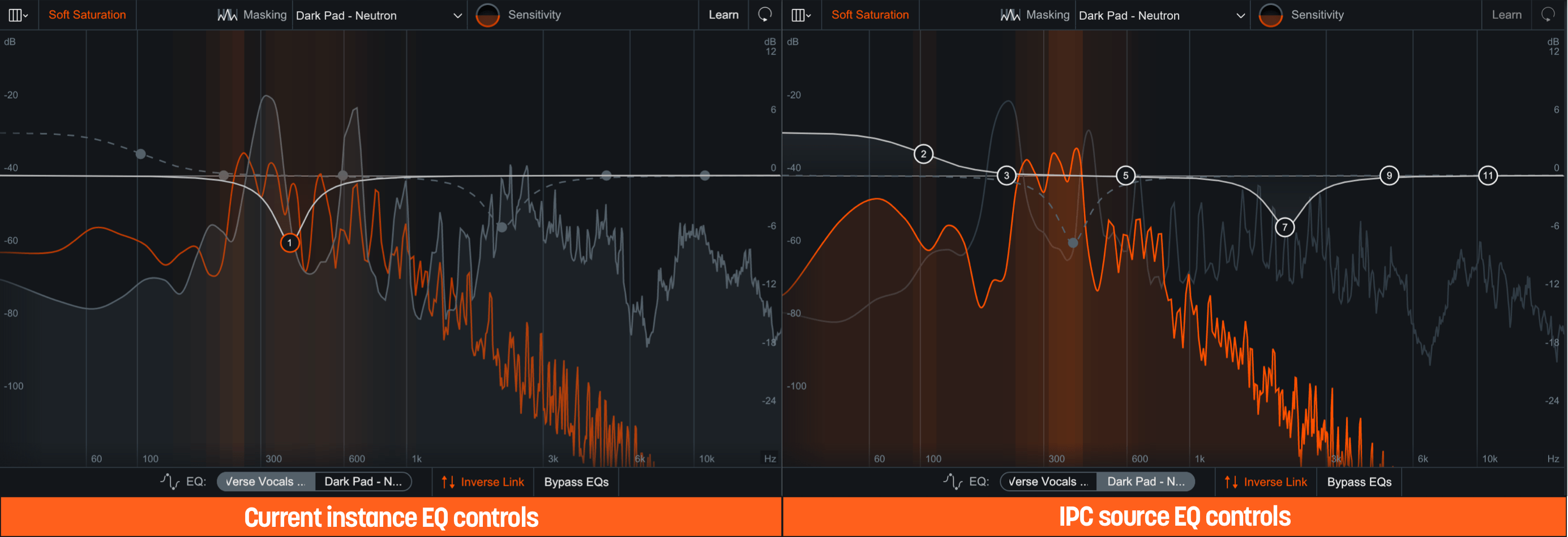

IPCスペクトラム表示

この表示はその他のNeutronのインスタンスと接続されている時のみ表示されます。どのIPC対応インスタンスと今開いているNeutronインスタンスを比較するかに寄って次の2通りの表示になります。

Neutron EQを含むインスタンスが選択された時

シグナルチェインにEQを含むNeutronインスタンスが選択された時は、マスキングメーター、 マスキングヒストグラム、 EQマスキングの操作項目とEQコンポジットカーブが表示されます。

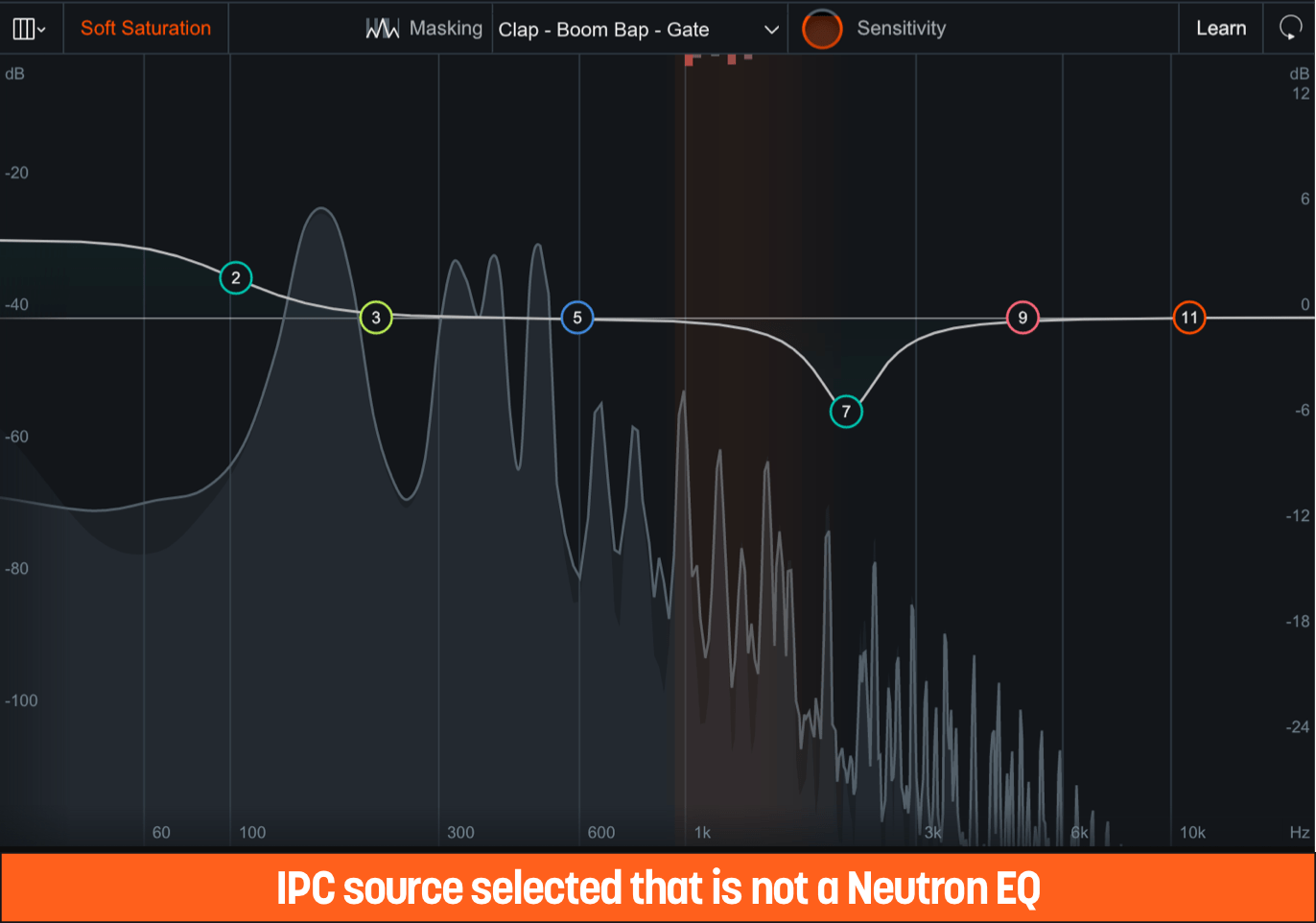

Neutron EQ以外のIPC対応インスタンスが選択された時

マスキングメーター と マスキングヒストグラム は表示されますが、EQの操作項目は表示されません。

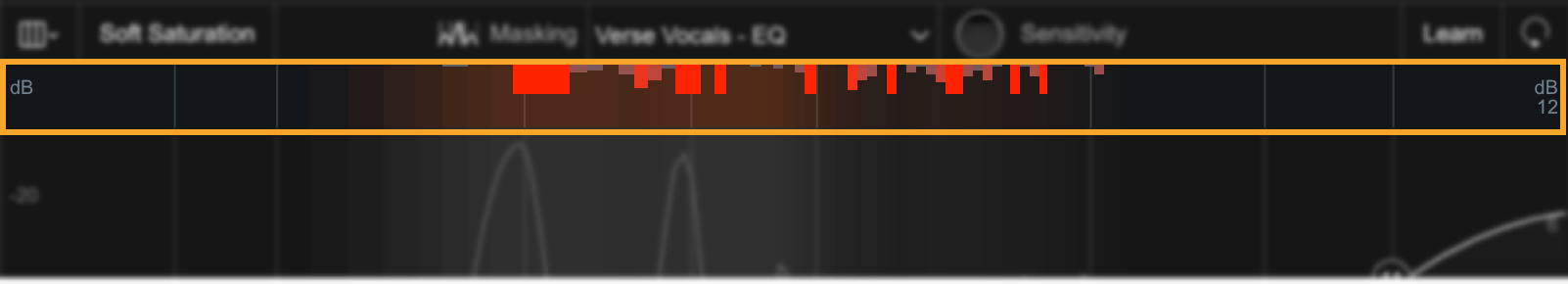

マスキングメーター

一時的なマスキング(ラウドネスの損失)が発生している周波数帯域をハイライトします。

ハイライトが明るいほど、より多くのマスキングが発生していることになります。

マスキングヒストグラム

各周波数帯域で発生している衝突(強いマスキング)の累積情報を、赤いヒストグラム(柱状グラフ)で表示します。

この衝突の回数が多いほど、ヒストグラムも長く表示されます。つまり、ヒストグラムでは長い時間軸の中でどの帯域でマスキングが頻繁に発生しているかを俯瞰的に確認することができます。

マスキングヒストグラムの仕組み

マスキングヒストグラムは、各周波数帯域で発生している衝突の回数を合計していきます。ある特定の周波数でのラウドネスの損失が予め設定された閾値を超えた時、強いマスキングであると認識され 衝突 としてカウントされていきます。この衝突が繰り返されると、モジュール上部に柱状グラフが表示されます。グラフが下に長く表示された時は、その周波数帯域での衝突が頻繁に発生していることを意味します。

メモ:マスキングヒストグラムはあくまで提案です

マスキングヒストグラムでの結果は単にマスキングの位置を示す提案で、何かしらの処理を促す忠告ではありません。マスキングは必ず処理をしなければいけないものではありませんが、EQで作業を行っている時にどこでマスキングが発生しているかを知ることは大変有益です。

メモ:ヒストグラムのピークホールドタイムについて

マスキングヒストグラム はリアルタイム表示ができるメーターです。 Peak Hold Time(ピークホールドタイム)は、400 ms、3,000 ms(初期設定)、Infiniteから選択ができます。(オプションメニューで設定可能)

マスキングヒストグラムのリセット

ヒストグラムエリア をクリックすると、マスキングヒストグラムをリセットできます。

ヒント:マスキングヒストグラムとクリップインジケーター

マスキングヒストグラムは、強いマスキングの発生を教えてくれる各周波数帯域のクリップインジケーターのような働きをします。但し、クリップインジケーターと違うのは、マスキングヒストグラムが マスキング回数の合計 を表示するという点です。1度の衝突ではマスキングヒストグラムは反応しません。ある周波数帯域でマスキングが頻繁に起こるとヒストグラムが伸びるためどの周波数帯域で問題が起きているかがわかります。

マスキングメーターの操作項目

マスキングメーターから、Neutron EQやそれ以外のプラグインをマスカーとして設定をする操作項目は以下の通りです。

マスキングメーターのドロップダウンメニュー

メインとなるマスキングメーターのドロップダウンメニューには、セッション内で使用されている全てのiZotopeプラグインが表示されます。ここでマスキングを調べたい対象となるプラグインを選択すると、マスキングメーター と マスキングヒストグラム は2つのトラックで発生するマスキング(ラウドネスの損失)の測定できるようになります。

注意:マスカー側のEQではオートメーションは使わないようにしましょう

ターゲットとなるトラックのEQ設定を変更すると、その変更内容がマスカー側のプラグインにも反映されます。そのため、マスカー側でオートメーションを設定していると予測不能な動きを起こす可能性があります。ですので、マスカー側のEQにはオートメーションを使用しないことをお勧めします。

マスキングの感度

あるラウドネスの損失が衝突としてカウントされてマスキングヒストグラムで表示されるべき量か否かを判断する閾値を設定します。

- Sensitivityを高めに設定 すると、ラウドネスの損失が小さくてもマスキングヒストグラムが反応するようになります。初期設定でマスキングメーターの反応がないのに音の濁りを感じる場合、Sensitivityを高めに設定すると良いでしょう。

- Sensitivityを低めに設定 すると、マスキングヒストグラムの反応が少なめになります。最も強いマスキングだけを表示させたい時は、Sensitivityを低めに設定すると良いでしょう。

また、Masking Sensitivity では、マスキングメーターにおけるラウドネス損失量の表示を調節することもできます。

- Sensitivityを高めに設定 すると、ラウドネスの損失が小さくてもマスキング・メーターが反応するようになります。

- Sensitivityを低めに設定 を低めに設定すると、マスキングメーターを反応させるには、ある程度大きめのラウドネス損失量が必要になります。

注意:Sensitivityはメーターの表示のみに影響します

はオーディオ処理に使用される機能ではありません。Sensitivity(感度)を低く設定すると、マスキングが少なくなったように見えるかもしれませんが、あくまでも検出の感度が調節されただけであることを覚えておいてください。

ヒント:Gain Offsetで正確にマスキングを計算する

マスキングの計算は各トラックの音量レベルに敏感です。もしDAWのプリフェーダーゲインを設定したとしても、Neutronインスタンスはそのゲインの変化を 知ることが出来ません 。これがNeutronのマスキングの計算に直接的な影響を及ぼします。Neutronに最も正確なマスキングの計算をしてもらうには、各Neutronインスタンスの Gain Offset を、DAWのプリフェーダーゲインと 同じ値 に合わせてください。こうすることで、Neutronはプリフェーダーでのゲイン変化の影響を受けることなくマスキングの計算を行うことができます。

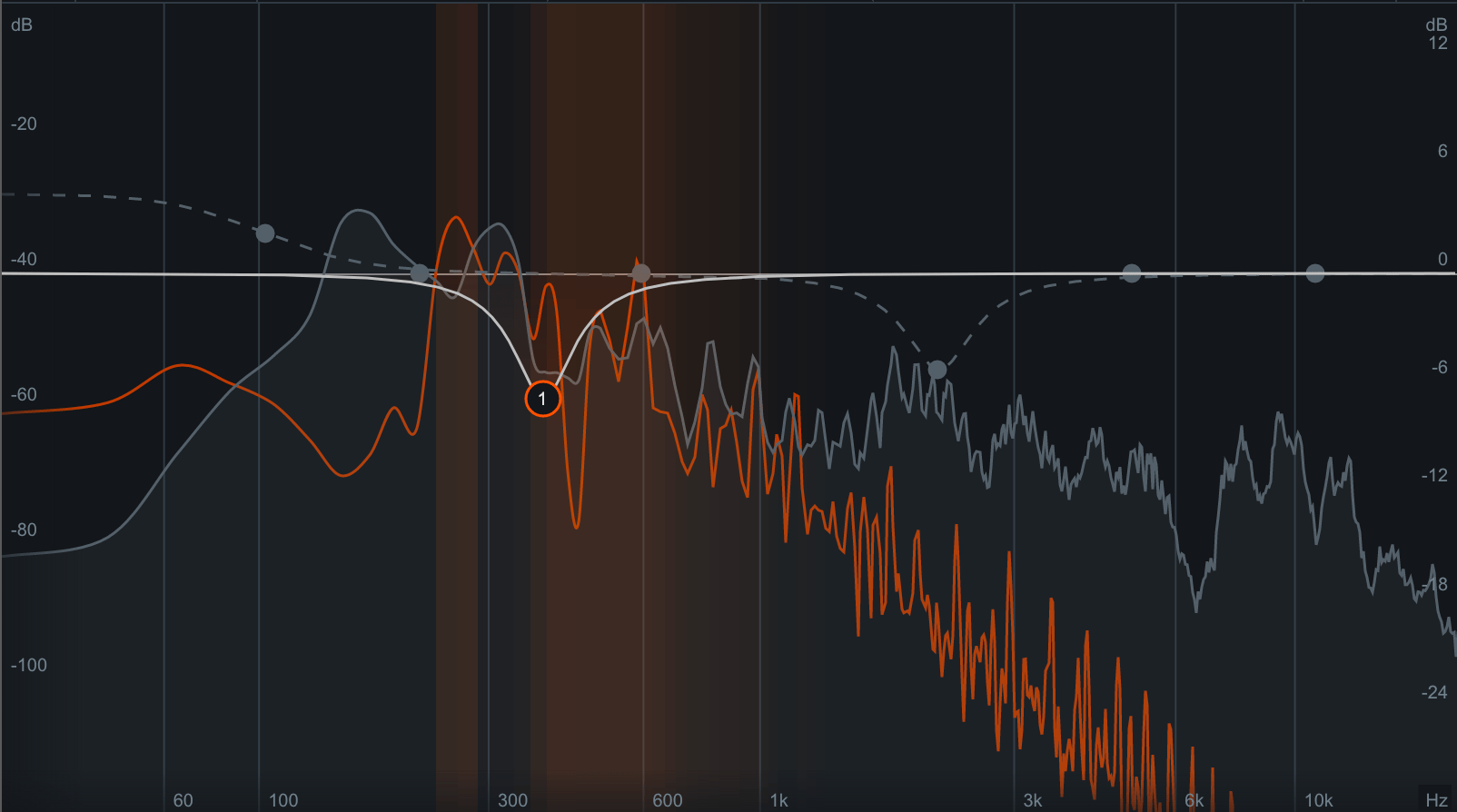

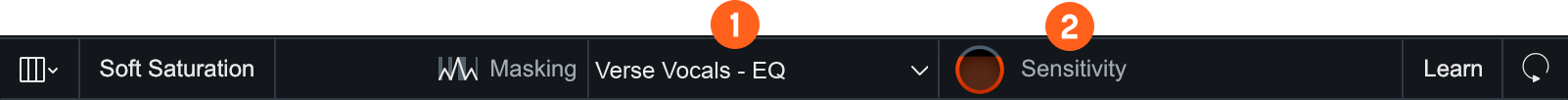

EQマスキングの操作項目

以下の画像はマスキングモードで可能なEQの操作項目をまとめたものです。

- EQ切り替え: 現在開いているNeutronから、IPC対応プラグインのEQ機能に画面を切替え、それぞれのEQ操作をひとつの画面で行うことができます。

- インバースリンク: 2つのトラックに挿入されたプラグインの比較的近い周波数にあるEQノードをリンクさせて、ゲインと周波数を同時に操作することができます。Inverse Linkが異なるフィルターシェイプの操作点を選択した場合、自動で同じフィルターシェイプに変更されます。

- EQバイパス: ソースとターゲットのEQをいずれもバイパスすることが出来ます。これは2つ以上のトラックに対して変更を行う時に、EQがミックスにダメージを与えることなく良い方向に作用しているか確認するのに便利です。

ヒント:Inverse Linkでは僅かな調節をしましょう

片方のトラックに大幅な調節をするのではなく、2つのトラックそれぞれに僅かな調節を加えて、最適な音の分離を作ることがInverse Linkの目的です。例えば片方のトラックで3dBカットするのではなく、それぞれのトラックで1.5 dBのブーストと1.5 dBのカットをする方が望ましいでしょう。

注意:Inverse Linkで操作できるのはゲインと周波数のみです

Inverse Linkでは、ゲインと周波数以外の操作(Qやフィルタータイプの変更、ダイナミック/スタティックの切り替え等)はできません。ゲインと周波数をリンクしたいと思うことはあっても、それぞれのトラックで同じQを設定したいと感じることは滅多にないでしょう。レゾナンスを避けるためにも、狭いQでカット、広めのQでブーストするようにしましょう。